瞬間を捉えた句か。NHK俳句を見ていた。岸本先生、スラッと長い。今日は朝の順番が色々違う。日曜日だから。初回面接の事例検討グループはあるけど。

古賀先生が紹介してくれたJ.ミルトンの方法もそうだけど精神分析でもクライン派という学派の人たちはアクセスすべきものが明確。アセスメントだけでなくて、技法として、ここに注意を向けてアクセスしていけばトラウマでも精神病でも発達障害でも良い方向への変化は起きる、ということを多くの症例を通して知見を積み重ね続けているから読み物としてはクライン派の方は説得力があってわかりやすい。心の中のぐちゃぐちゃや大混乱を抱える治療者の心の機能をコンテインするというけど、コンテイナーがきちんと整理された引き出しみたいな感じがする。刺激の処理が早いイメージ。心が何かと出会う瞬間の蠢きやざわめきを表す用語や仮説をいっぱい持っているからこそ。

一方、学校の先生や保育士さんにコンサルテーションするときはそういう瞬間よりは生活の中に行動や状態として現れているものを個別の言葉で記述しなおすところから。大抵は似たような価値観に基づく同じような語彙でまとめられてしまっているから。そういうときは心の動きの細かいことは言葉にせず、その心がどういう環境の中で生活しているか、その心を荒らしたり悲しませたり安心させたりする環境はどういうものかに注意を向けて、実際に起きているパターンを共有しつつ、関わる側が行動しやすい形を提示していくことをしている。いろんな人がたくさん目の前にいる状況で何か一つの方向を提示して、かつそれを一旦は受け入れてもらわなければいけないのが教育だから、集団を大雑把に把握することから始めないとだし、本当に大変だと思う。精神分析も組織を把握する視点は持っているけど、学校に関わるときは学校を取り巻く状況や仕組みを先に把握した方がいいと個人的な経験では思う。保育園だって公立でも民間の会社が運営しているところでも独自の反復しやすい問題があって、そこで働く人たちはそれがいつのまにか当たり前になって、おかしいと思う人は自分が変な感じになっていって、それをどうにかするには染まるか辞めるかみたいになる、みたいなことはよく起きていて、この数日間、数週間をどう耐えるか、みたいなところに注力する場合も、今あなたはこういう環境の中にいるらしい、ということを示しながら、そこでの反復と困りごとを結びつけて、子供側に原因を押し付けない視点を提示しながら担当職員や管理職に働きかけたりするわけだけど管理職も「上の人」とのあれこれで相当大変なことになっていたしする。そうなってくるともう政治の世界なので、やっぱり政治家選び大事だよな、とかなるけど、とりあえず現場は常に緊急の問題があるので、どうしても耐えることをどうがんばるか、みたいな方向の話になりがちかな。辛い。私が若い頃は学校の風土に関する研究とかが一時流行った気がするけどあれはSC導入の初期だったからかな。うーん。

眠くなってきたけど行かねば。東京は雨。どこいっても咳する人が増えている感じがする。学級閉鎖も起きているし。暖かくして過ごしましょう。

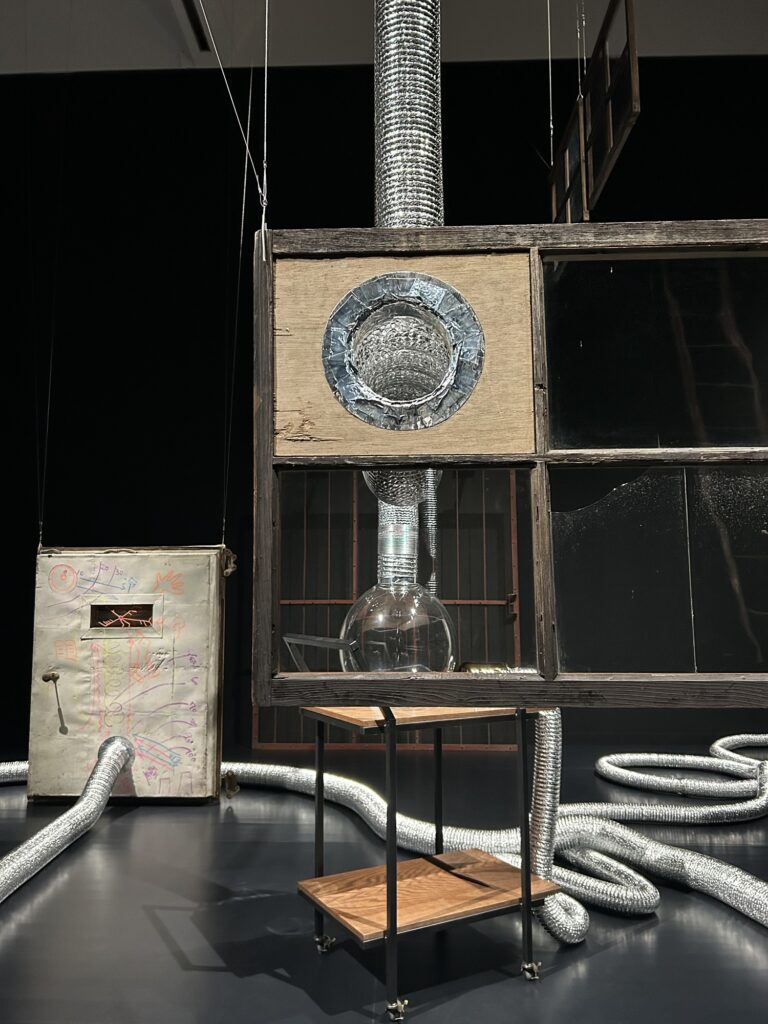

@東京都現代美術館