洗濯をして麦茶を作ってクラッカーつまみながら珈琲飲んでNHK俳句を少し立ち見してゲストにあんな服も違和感なく着こなしててかわいいな、コメントもいいなと思ったり、「雷」って季語はいいね、とか俳句やってるのにこの語彙はどうかと思うけどそう思って、またバタバタして今なんだけどどうしましょう。仕事もしていたはずなのだけど進んだ形跡が見当たりません。どこ?

そうそう、昨日ブログ書きながら思い浮かんだのは最近読んだ舌津智之『どうにもとまらない歌謡曲 ー七〇年代のジェンダー』(筑摩書房)、私でも知っている曲ばかり出てくる実感から己のジェンダー規範を振り返ることもできる本の文庫化(単行本は2002年、晶文社)。北山修先生の「あの素晴らしい愛をもう一度」「戦争を知らない子供たち」も取り上げられていた。北山先生、「戦争を知らない子供たち」を書いたの20代なんですね。著者がそれに驚いた口調で書いていて私はそれを読んで驚いた。この本、ジェンダーの視点から聴き直すとこの歌詞ってそう読めるんだ、すごいな、そんなふうに聴いたことなかったよ、ということばかりでとっても面白いです。桑田佳祐の歌詞の両性具有性とか確かに!と思った。両性具有という言葉で書いてあったかどうかは忘れてしまったけど。そうだ、忘れないうちにここにメモしちゃうけど両性具有性についてはプルーストを読みたい、とずっと思っているのに断片しか読んでいない。精神分析との関連で、と思うのだけどプルーストとフロイトってお互いのことを知らなかったそう。ほんと?同時代人で二人ともこんな有名で、ユダヤ人という文脈で重なるところもある。ちなみにフロイトの方が15歳年上。プルーストは51歳で亡くなってるけどフロイトは1939年、83歳まで生きた。2019年にプルースト研究者の中野知律さんと精神分析家の妙木浩之先生が登壇した「プルーストとフロイト」という市民講座に出た、そういえば。中野さんの「失われた時を求めて」の話がすごく面白くて私もがんばって読もうと思ったのにあれから3年かあ。一日1ページでも読んでればそれなりに読めてたはず。文庫、持っているはずなんだけど。どこ?

『どうにもとまらない歌謡曲 ー七〇年代のジェンダー』を読んだ影響でApple Musicで1970年代の歌謡曲を聴きながらこれを書いている。今かかっているのは山本リンダ「狙いうち」。この曲のことも書いてあったと思う。

男女という近代的二元論というのかな、その差異によって排除されているものに目を向けるのはもちろん続けていく必要があって、そのために「両性具有」という言葉を使い続けていくのが大切な気がする。精神分析はいまだフロイトの時代のそれが一般には広まっていて実際その父権的な態度から自由になったとはとてもいえない。前にも書いたかもしれないけど、だからこそ国際精神分析協会(IPA)の中にはWomen and Psychoanalysis Committee (COWAP)という委員会があって、社会、文化、歴史との関連におけるセクシュアリティとジェンダーに関する研究などをサポートしている。精神分析概念の修正と更新のため。

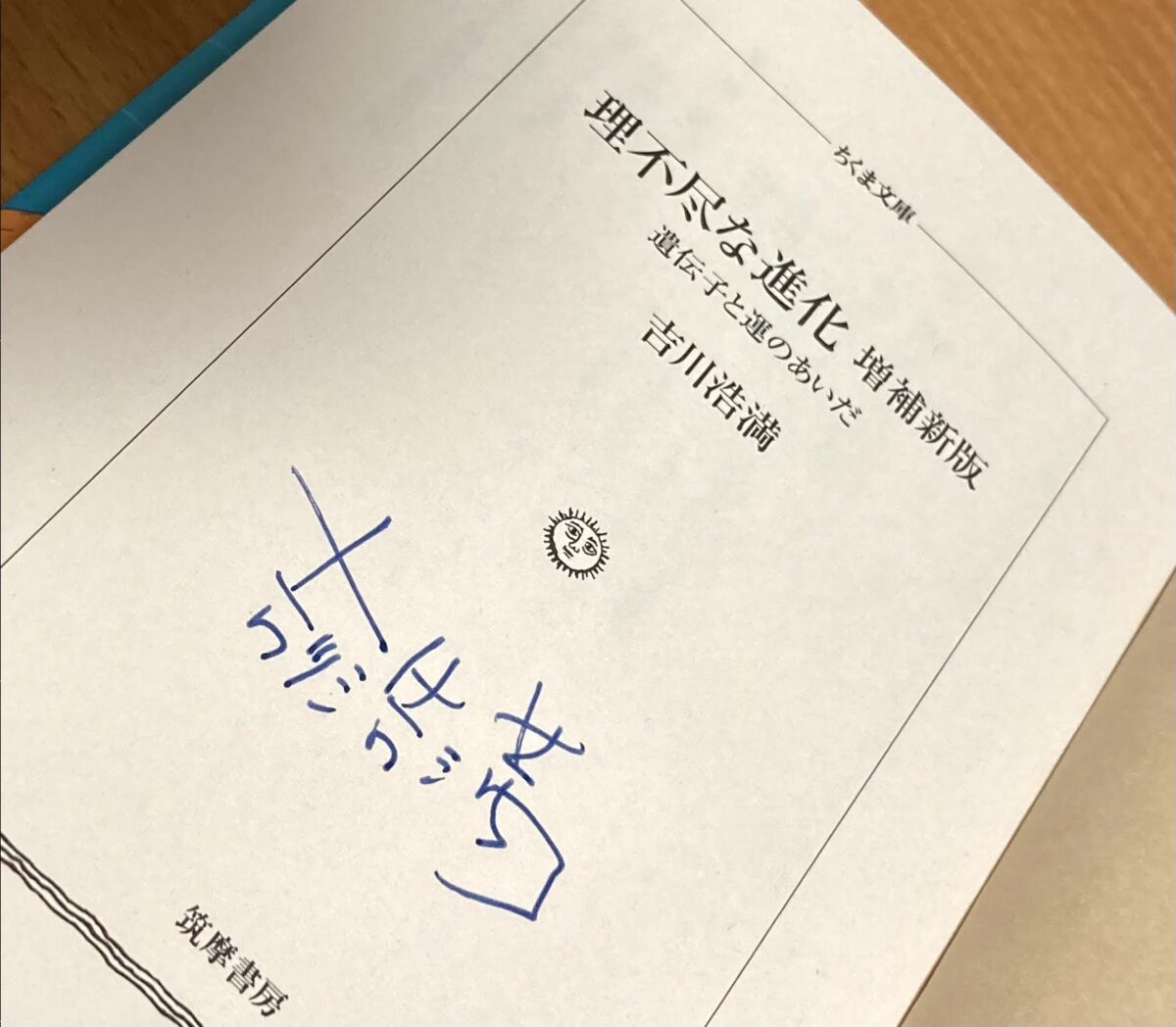

これも連想になってしまうけど「更新」といえば、先日、吉川浩満さんが『樹木の恵みと人間の歴史 石器時代の木道からトトロの森まで』というNYで樹木医みたいな仕事をしているウィリアム・ブライアント・ローガンという人の書いた本を書評(「失われた育林技術を探す旅」していた。なんかプルースト的。萌芽更新という言葉をキーワードにした評で私もその言葉にとても惹かれた。それでちょっと調べて驚いたのは「萌芽更新」の英語ってcoppicingでupdateではなかった。意外だった。ちなみに「間伐」はthinning。児童文化の授業でこの「間引き」についてすごく考えたことがあって今も時々考えるのだけど元は樹木を守りその恵みを与えてもらうなかで生まれた言葉なんですよね。

ジェンダーとセクシュアリティ、差異が排除の理由になどなるはずないのにそうなりがちな現状に対して有効なキーワードを持っていくことが大事そう。

そういえば結膜下出血と汗と涙について書こうかなと思ったのを忘れてダラダラ書いてしまった。まあいいか、日曜日だし(いつものことだとしても)。それぞれに良い日曜日を!