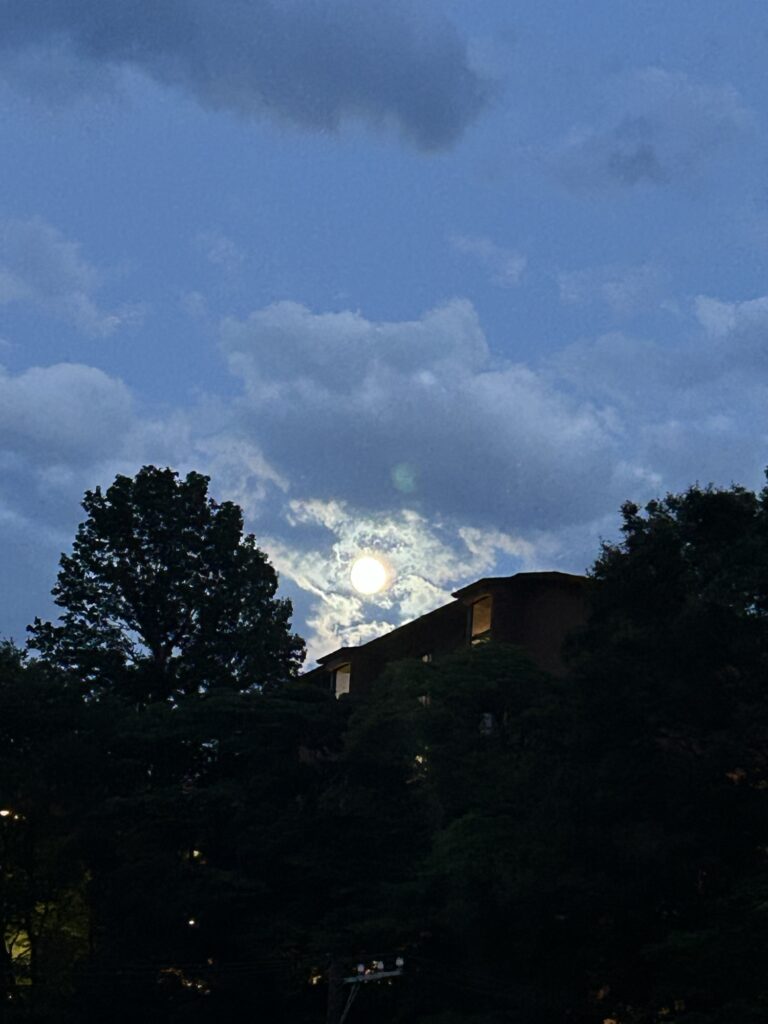

朝焼け。乾燥がひどくていろんなところがピキピキ切れ始めたけど空はいつもゆったり。ノンカフェインの紅茶が熱くて口の中を火傷してしまった。身体を気遣っているのかいないのか自分でもよくわからない。昨日の夕方、肩が急に上がらなくなった。ぎっくり肩!と思ったけどそんな言葉があるのか知らない。この年齢の肩には荷物が重すぎたか。前日からいつもとリュックの持ち方変えたりしていたのも前兆だったかも。そのときはなんとなくやっていただけだけど。かなり痛いけど動かなくなる前に動かし続けている。これは多分動かし続けた方がいいやつ、な気がする。

いろんな仕事にお勤めの人の話を聞いているし、聞いてきたが、それぞれの会社や機関や部署で時間の流れが全然違う。学校もそうだね。チームやグループで何かをする場合、話し合いが当然必要になるから本当に様々な困りごとが出てくる。それは不満だったり怒りだったり身体症状だったりで現れることが多いけど、一度巻き込まれてしまうとなかなか抜け出せないことが多いから辛い。

自分がやりやすい人と自分がやりたいようにやりたいなら話し合いなんてしないでそう言えばいいのにね、のけものっぽい扱いしたり、まるで見えていない、聞こえていないかのように扱ったり、結局、自分と「合わない」人の話なんて聞く気なんてないんだから時間の無駄でしょう、と思えればいいが、すごく我慢することが当たり前になっている人も多く、まず相手より自分を責めてしまう。だって責められるようなこと言われたりされたりするから。他にやり方いくらでもありませんか、と思ったところで、相手にとってはそれ以外ないし、いろんなことはその人にとって必要な「形式」あるいは「手続き」なので、協力する気がないじゃん、時間の無駄では、と感じる方が去り際、距離の取り方を見極める必要がある。全体を去るのではなくて、その部分的な関わりから逃れるスキルが必要。残ったり続けたりすることになんらかのメリットを感じる場合は優先順位が必要になるけど、長い目で見てもそれが本当にメリットかどうか、心を健やかに保つという観点から見たらどうか、とか色々考えた方がいいし相談した方がいい。

誰かが欲しいものは自分も欲しいものだと勘違いしてしまう関係性も多いけど、私の臨床経験上「そうなりたいんですか」「そうしたいのですか」「それが欲しいのですか」と訊いて「そうです」と確信を持って言える人はあまりいない。むしろ逆に「なりたくありません」「いや別に」「いや全然」と即答する人が多い。困ってるのだから当たり前だが。それでも求める。

人間は不思議で面白い。いつもどこか一部を他人に乗っ取られている状態なんだと思う、もちろん私も。精神分析はそれを実感させてくれるので正しさも信頼も常に揺らぐし、不安からは全然逃れられないし、それこそ時間の無駄と思う人もいるかもしれない。でもそれも長い時間をかけての気づきで、そういう揺らぎの時間こそ大事だったと知るのは随分立ってから。最初は結構変化に対してポジティブな場合も多い。最初は分析に対する期待も理想化もあるし、いつもと異なる設定で何かをすると自分の潜在的な可能性に少し気付けるからいいのだと思う。

同時に、それは同一化によって自分を保つ方法かもしれない。精神分析の設定や解釈はインパクトが強いからそのインパクトに耐えるには分析家の機能を取り入れてしまうのが手軽。それはすぐに自分の無意識と齟齬を起こすだろうけど。結局、身体も、心も自分にとって健やかであることが一番大事。健やかとはなにか、ということも考えないとだけど。難しいけど無理せずいきたいですね。いいことありますように(そういえば酉の市行けばよかった!)。