新潟の朝、だが空はまだ夜中。昨日、ホテルの窓からみえた無機質なビルは暗闇に溶けてしまったみたいで形がみえない。たいていはひとつふたつ電気がついている部屋があるし非常口とかなんらかの明かりはあるからここまで真っ暗は珍しい。雨は降っているのだろうか。昨日は予報と反して晴れ間もでたがひどく降ったりもした。

第71回日本精神分析学会にきている。昨日、朝早い新感線で東京をでた。昨日の東京は朝から暖かくて薄手のダウンを羽織って出てしまって失敗したか、と思ったが新潟駅に着いたら寒くて、一度向かったバス停から慌てて建物に退散。ストールまでまいてしまいました。バスがでる時間に戻るとさっきは2、3人しかいなかったバス停に長蛇の列。がーん、と思ったが乗れた。登山に行くときに登山口に向かうバスに長蛇の列ができることが多いのがバスって結構な数の人を乗せてくれるんだなあ、と思っていたので今回も乗りはぐれることはないだろうと、そばの人が乗れるかどうか何度も心配しているのを聞きながら吞気に構えていたら乗れた。ありがたい。しかし厚着をしてしまったのはここでは失敗。途中、混雑した車内で「あつい・・・」とつぶやく声が聞こえて心の中で強くうなずいた。人は知らない相手にもこうして応答しているものですね。SNSなんてまるで長い付き合いかのような応答が多いけど、日常のみえない応答癖が可視化された世界なのかもしれないですね。わからないけれど。

今回は依頼された仕事のみで当日にバタバタ準備するようなこともなく、と思ったけどなんでもパスワード、なんでもカード時代に適応できていないことが可視化され(可視化って言葉を使いたくなっている)、進行形で困っているけどどうにかはなるので困り感は少ない。がっかり感は強い。

とはいえ、次の締切まで少し余裕がある(はず)ので移動時間は仕事もせず景色と音楽を満喫した。車窓から移り変わる天気と山や田んぼを眺めつつ、オアシスのLIve’25 Tour Official Setlistを聴き、お隣の方が長岡で降りてからはノリノリだった。時間も空間も余裕があるって本当に大事。ハンドクリームとか化粧水に時間をかけてはいいことをしている気分になった。自分を意識していたわるのは病気のときだけに必要なわけじゃない。いたわり方を知らないといざというときにできないのだから大事。

先日、第71回角川俳句賞を受賞した句友の千野千佳さんの受賞作「愛嬌」50句が載っている『角川俳句』を買うついでに紀伊国屋書店に長居して至福だった。千佳さんは新潟県出身だからせっかくだから千佳さんの故郷で買うぞ、と思っていたのだった。

匙いれてドリア浅しや漱石忌

アイロンをンと押しつける年の暮れ

とか取り合わせにも千佳さんの豊かな生活と俳句大好きな感じがみえる。生活をほんのり明るくほんわか面白く切り取る千佳ぢから。

団扇の子はうばうに風送りけり

虫売にこどもたやすく近づきぬ

これらも誰もが知っているはずの生命力を改めて描写する包容力を感じる。私は結構千佳さんの句で泣いてしまうことがあるのだけど、力の抜けた言葉ってこんなにたくさんあるんだ、ってなんだか励まされる。精神分析は言葉が仕事道具だけどこういう普遍的な言葉を使うにはあまりにも意味に囚われている世界だと感じる。フロイトはそこから言葉をつまみだすことをやってくれたはずなんだけど、それがいかに困難な試みであるかも示した。だからいろんなことが必要なんだと。人間社会は難しい。その人にとって支えとなるような言葉を一緒に生み出しておおらかに生活していきたい。

紀伊国屋では普段いかないような棚とか新潟が特集されているコーナーも二度見して戻ったりした。新潟はやっぱりお酒。酒造巡りもしてみたい。そういえば来年の手帳があるな、と思ってみていたら新潟県人の手帳みたいなのがあって面白かった。同じ建物にLoftが入っていたのでそこものんびり巡った。すごく久しぶり。そこにも手帳がたくさんあった。長年、手帳を使ってきて全然使いこなせていないことがわかったので、 あまり考えずに適度な値段の気に入ったのを買ってそれに私が合わせていこうと思ったのが昨年。今年もそういう感じで買ってみたけどホテルに戻って改めてみたら文字が薄い?私の目のせい?と思ったけどやっぱり薄いと思う。薄いほうがかえってよくみようとするから見間違えない、とか私の場合はあるかもしれないが、大事なところを際立たせるのに蛍光ペンとかいらない感じはする。インクがなくなって文字が薄くなったとかならちょっと面白い(問題ではあるが)と一瞬思ったけどこんな均一に薄くすることはできないからこれがおしゃれだったりするということかもしれない。なんでも拡大しないといけなくなった私も逆方向の刺激を入れていく必要があるのだろう、きっと、とさっきまた開いてみたが今日もやっぱり薄かった。あれは夢だったのではないか、という期待も少しあった。

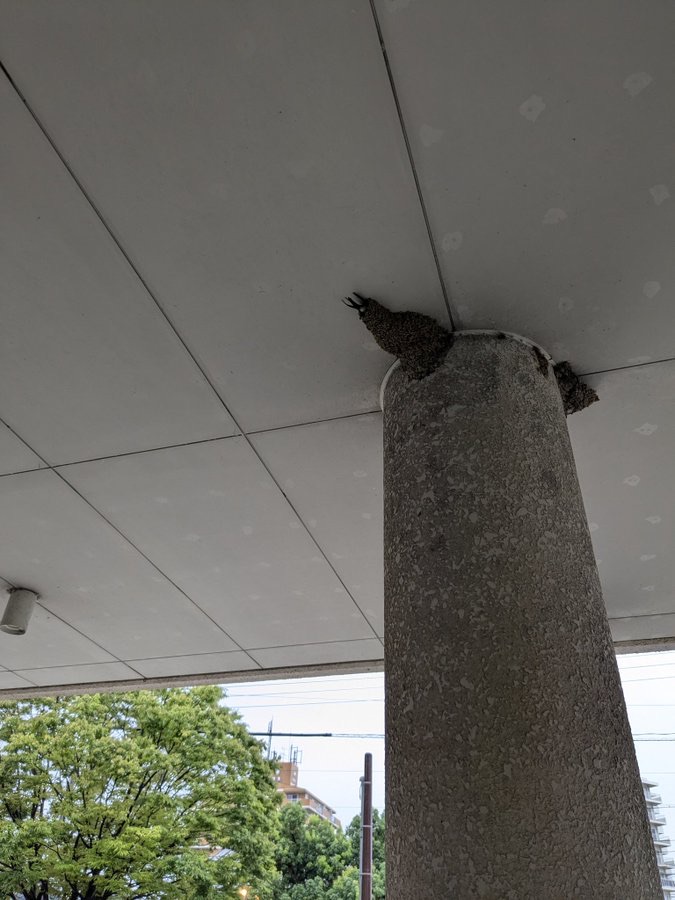

そんなこんなで荷物を増やしていたら肩と腰がきつくなってきたのでホテルに荷物を置きにいこう、とカラスの群れみたいなのを見上げながら歩いていたら突然すごい雨が降ってきてびっくり。さっきまで太陽もちらほらでていたのに。あと5分待ってくれればよかったのに一瞬でかなり濡れた。すごく大きな雷も鳴って、ビニール傘も一回ひっくり返ったけど元通りにできた。大変だったけど一日中雨と思っていたから降らない時間に歩けたのはよかったのかな。少し眠ってからまた外にでたらまた強い雨。ホテルから一番近いお店に駆け込んだ。弱雨になったので一番近いコンビニの場所を店員さんに聞いて向かった。店員さんが説明してくれているときになにかで笑いあったのだけどなんだったか。人って本当に小さなことで顔見合わせて笑ったりしているもんだ。よきことだ。外に出たら、駅が意外と近いことに気づいたのでちょっと寒かったけど教えてもらったとは別のコンビニ(新潟は都会)を通り過ぎ駅へ向かった。おなかまわりがでるショート丈の服を着ている人たちが寒い寒いといっていた。関西の言葉のように聞こえた。駅ビルには期待通りかわいいものやおいしそうなものがあって自分用とお土産用の新潟お菓子を買った。角打ちもあってたくさんの人が新潟のお酒を楽しんでいるようだった。角打ちいいよねえ。大好き。イギリスのパブみたいなもんだね。

学会ではIPA基準の精神分析の事例を用いてその導入のところから話し合った。最初にコンパクトな講義をしてくださったのは教会のほうの会長でもある古賀先生。「アセスメントのスーパーヴァイザー」という言葉でイギリスの精神分析の訓練ではアセスメントのみのSVも枠組みとしてあるのかあ、ととてもいいなと思った。私もそういうSVを提供しているけれど、そう契約してやっているわけではないな。初回面接グループはアセスメントに特化しているから今後のグループのためにも大変勉強になる時間だった。いろんな人の意見はいろんな人の言葉でもあるのでそれぞれの言葉で私の言葉を受け取ってもらえてよかった。コミュニケーションはズレから生じるはずだから。参加者のみなさんもなにかいいものを持って帰ってくださっていたら、と願う。

今日も朝だけお仕事。新潟のおいしいお米を食べてがんばりるれろ。東京はどんな感じだろう。離れるとすぐわからなくなる。いつものみんなも元気で過ごしてほしい。良い一日を。