眠い。何をいれようかな。シドニーで買ってきたT2の紅茶にしようかな。夜遅く羽田を出て午前中にシドニーについてタクシーでホテルに向かってすぐにランチに出かけてそのまま散策をした。すぐ近くにフードコートがあるビルがあってその地下にはメトロというスーパーやたしかWから始まる電車の駅があった。その駅構内にT2があった。友達がオーストラリアブランドの紅茶だと教えてくれた。すごくかわいい。色も形もみんなかわいい。友達はこのあと一人でたどり着けるかわからないからと早速お土産を買っていた。結局私たちはそのビルのスーパーを気に入って何度も足を運ぶことになったけど。チョコレートBARのコーナーが大充実で危険だった。水が安いと聞いたけど本当にそうで助かった。円安関係なくとにかく物価が高いからこういうスーパーはありがたかった。それでも高かったけど美味しい飲み物も見つけたりみてるだけで楽しかった。観光の時間があったのはその日だけであとはほとんど学会会場のホテルにいた。朝昼おやつと軽食が準備してもらえたので出る必要もなかったし一度出てしまったらサボることしか考えられない位置関係だった。会場はカフェみたいなコーヒーマシンがあって背の高い素敵な人が長い列にスマートに対応していた。私も多くの人と同じくカプチーノをお願いした。そのあとの人もそのあとの人もそのあとの人もカプチーノだったので4杯分一気に入れていた。でっかいミルク!など思いながら眺めているとカップにミルクを入れすぎた!という顔をしながらシナモンかココアパウダーをたくさんかけて、やっぱりしまった、と思ったのかそばの人を呼んで確認してもらったらその人はすっごく適当な感じで「まあいいんじゃない?」みたいなことをクールに告げて言われた方が肩をすくめて私をみた。この二人は仲良しなんだな、と思った。その人はクールな人の真似をして「いつもこうなの」みたいなことと何かを早口で言った。全部は聞き取れなかったけど面白くて笑った。このコーヒー、売り切れがちで(フリーだけど)何度か直前でなくなってしまったのだけどそのときにマシンの横に置いてあったのがなんとT2のティーバッグ。味が確かめられるの嬉しい!と思って自分でお湯を注いで飲んでみた。美味しい!私もお土産これにしよう、と決めて次の日も次の日も飲んだ。T2には日本茶もあった。これだったかな。私はペパーミントの紅茶をとても気に入ってそれを帰りの空港の免税店で買った。シドニー空港、なんにもないな、というかこれにこの値段!お土産買えないな、と残念に思いながら思い出づくりのために空港の人たちがいっぱい出入りしているカフェでホットチョコレートを頼んだらカフェラテというか多分フラットホワイトだった。向こうではそういう呼び方するんだって。私の発音が悪すぎたのか?1ドル多く取られたと思うんだけど。会計と作る人違うから仕方ないか。とてもいい感じで渡してもらったし。まあ美味しいからいいや、とトボトボフードコートでドーナツも買って時間を潰した。荷物を預けられるカウンターが開く時間になって行ってみたらでっかいサーフボードを置いた友人がいた。この人はまたサーフィンもしたのか!すごい!と自分の荷物を預けてから声をかけて写真を撮らせてもらった。学会とサーフィンを同時並行でこなす友、すごい。身軽になってお土産どうしようかなあと思いながらもう入ってしまえと出発ロビーに入ったらびっくり。高級デパートみたいな華やかさ。普通は逆ではないのか。入ってよかった。T2もあった!よかったー。買えたー。ウロウロしたりぼんやりしているうちにわりとあっという間に時間が経った。夜出発だったから飛行機で寝たり映画見たり食べたりストレッチしたりしているうちに羽田に着いた。時差が少ない国に行くときはこういうスケジュールにしようと思った。また綺麗な夜明けを機内からみた。行きにみた見たこともない赤い空ではなかったけど穏やかな赤のあと涼やかな水色が広がった。帰国してすぐに日常に戻れてよかった。疲れもあまりなくすっかりいつも通り。不思議。遠い国が近い。でも本当は何も知らないという意味ではすごく遠い。うん。今日も1日がんばりましょう。

カテゴリー: 旅

鳥が鳴いているのを耳で探しながら聞いていたら二度寝してしまった。しっかり夢も見た。最近の夢はみんなで一緒に動きながら何かをやっている夢が多い。どうにも眠いので普通の濃いめのアールグレイを入れた。ハーブティだとまたまったり眠くなりそう。冬の間にもらったチョコがなかなか減らない。今日はこれ、今日は・・・と食べ続けているような気がするのだけど。今日は剥き出しになっていない金の包みにくるまっているのにした。どうしてこれだけくるまっているのかしら、と思って開けてみたけどその特別さはよくわからなかった。ただ、甘い!びっくりした。このちっこいのにどれだけの甘味を詰め込んだのか。句友でもある和田萌監督の映画『巡る、カカオ〜神のフルーツに魅せられた日本人〜』の「うま味」の話をまた思い出してしまった。あれもみんなで何かやる話。映画のおかげでカカオがすっかり身近になった。先日、筑波実験植物園の熱帯資源植物温室でもカカオを見つけた。そこは本当に暑くて迷い込んだ先で知り合いにあったような気分だった。

昨晩は河合祥一郎によるシェイクスピア新訳シリーズの第15弾『新訳 テンペスト』を読んでいたらあっという間に2時を過ぎていた。私が演じながら読んでいるとミランダがちょっとバカっぽくなってしまう。父プロスペローに「聴いているか」と問われる理由が単に集中できず眠りこけてしまう自分と重なってしまう。ミランダはいい子なんだけどあまり思慮深くないというか男に囲まれた世界で育つって苦労も多かったんだろうなと思ってしまう。キャリバンは当時王女が嫌なやつのあだ名にしていたエピソードがあるほど不快な人物として描かれているがものすごくイキイキしている。ミランダの母親が全く描かれないのに対しキャリバンはおふくろの存在を軸に言葉を紡ぐ。自分の言葉は育てられたものでもあるゆえ誰にも奪われるものかという矜持を感じる。舞台で観たい。戯曲は面白いな、と思ってもう一冊読んでしまっているのが町田康『口語 古事記』。これはいい意味でずるい面白さで戯曲ではないのだけどなんか近いものを感じる。軽みとイキイキさがにているのかもしれない。

さて、今日も休みという感じはないができるだけ色々進めよう。東京寒い。でもこのくらいの寒さはなんてことないはず。どうぞ良い一日を。

よく寝た。時間的にというより質的に。暖房が急速に部屋を温めるために強い温風を出している。2022年の年越しをした佐賀(佐賀、有田、伊万里、唐津)で買った伊万里焼の風鈴がいい音を立てている。佐賀城へ行ったときにたくさんの風鈴が飾られているのをみて一気に惹かれた。有田、伊万里でかわいい小皿を買うんだ、と意気込んで行ったのにまさか風鈴を買うとは自分たちでもびっくり。伊万里の青木陶房では「氷青磁」というとても綺麗な色の陶器に一目惚れ。誰もいない一軒家の入り口には「窯にいます」というようなことが書いてあって、お邪魔してどれもこれも素敵な作品をじっと眺めていたら青木さんが戻っていらした。色々と教えていただき、湯呑を買ってお土産にした。この正月に椿餅を買ってお茶に行ったら「これ使わせていただいてます」と愛用してくれていることがわかってよかった。実際に生活の場にあるとそれはなお素敵だった。

今年に入って早くも予定を間違った。あると思っていたものがなかったというだけで逆でなくてよかった。現地までいって気づくというのは結構なロスで自分におちこんだ。今年は本当に大変になることがわかっているけど毎年そう言っている気もするので一歩ずつだ一歩ずつ。一歩進んだらそんななん歩も戻らない。サボらない。いちいち止まらない。でも走らない。また怪我するよ。自分に対する注意事項が多すぎる。年賀状に「さぼらないこと!」とだけ書いてくれた指導教官はさすがだった。今は施設で暮らしておられる。1932年生まれ。当時、女性が東大に入り大学の先生になるのは大変だったと別の先生から聞いた。ご本人からそういう話を聞いたこともあったかもしれないがそれよりも海外にいくと一組ずつ買って集めているとみせてくれたご自宅のカップ&ソーサーたちの方が記憶に鮮明。お世話になった。お元気でいらしてほしい。

朝からお風呂でポカポカ。シャワーを使いながら今朝の夢の断片を急に思い出した。事実とは異なるが本質的にはそうともいえる、みたいな指摘をされた場面。文脈は忘れた。起きたときは鮮明だった場面も忘れた。覚えておこうとしたことは覚えている。小学生が悪態つくみたいな言い方での指摘、そこだけ思い出しても苦笑いするしかないが本質ってなんだよというつっこみも自分にいれておく。

寒い被災地に早くできるだけ手厚い支援がなされますように。

寒いから起きてすぐに準備をした。暖房の種類も色々で我が家も広い場所はエアコン、洗面所はカーボンヒーターなど使い分けている。田舎の一軒家(実家)に住んでいた頃は家が広い分、いろんなところが寒すぎた。でも多分子どもだったから寒い寒いって騒ぐのもワンセットでこんなに動きたくないとはならなかったのかも。朝ごはんのときとかは母が前もって暖めておいてくれたし。

毎冬、春と長期休みは朝日新聞社主催のスキー教室にいっていた。小学生低学年から参加していて1班で大会に出るようなお姉さんたちが眩しかった。万座温泉スキー場。大好きなスキー場になった。私もすごい怖いコースにでる3班くらいになるまでは行っていたと思う。ほかの学校のいろんな年齢の人たちと仲良くなったというかバカなことをたくさんした。お互いの部屋から聞こえてくる声からふざけあいが始まっていつのまにか蹴り合いになって壁に穴が空いたときはビビった。大きくなって「こんな薄い壁じゃ穴もあくわな」と思ったがその前に蹴るなよという話である。若かったというか幼かった。夜のビンゴ大会だったか、クイズ大会だったかで上位に入り原辰徳のサインボールをもらった。当時ファンだったので嬉しかった。小さな売店の横にあったパックマンにも相当お金を使った。初期のパックマン。はまったなあ。相当お金を使ったが今の子供たちの話を聞いているとまあかわいいもんだった、と思いたい。実際どうだったんだろう。もともとそんなにお小遣いもたされていないだろうからやりくりしたのだろうと思いたい。子供の頃の自分も信用ならない。今もそこそこ心配だが当時よりはだいぶまし、だと思いたい。

今朝は朝からクレープ。毎日おなか痛くなりませんようにと願うなら食べなければいいのだがそうもいかないのが私たち、と思いたい。パックパックパックマン。

主に欲望のお話でした。今日もがんばりましょう。

星がきれいと空を見上げたら月がまだ高いところにいた。

始発で新幹線の止まる駅まで向かう。この時間でもそれなりに人がいる。いつもより荷物が軽い。急ぎの書き物があるがPCもiPadももってこなかった。大きいノートは持ってきた。断片は集めてあるから順序を考えよう。

おなかがすいた。大きい荷物を持っている人は連休でどこかいくんだね。私はひと仕事しにという感じ。とにかく書かねば。なのに。まあがんばりましょう。

今私が一番恐れているのはイヤホンの充電がきれること。柳樂光隆のnoteのおかげで私の音楽生活が戻ってきた。ただ書いてあること以上に調べるのは我慢してる。行きたい店もいっぱいあるがそれは普通にいけないので諦められる。でも調べものは隙間時間でできてしまうからまずい。優先順位大事、と他人にいうのだから自分もね、と戒め戒め。

昨日はジョシュア・レッドマン“Where Are We”のアルバムと、アルバムでカヴァーされたり引用されたりしている原曲の両方を聴ける柳樂光隆のプレイリストの両方を聞いていた。ヴォーカルがとてもゆったりしていて気持ちよく眠れてしまいそうだったが寝てはならぬ時間だった。世知辛い世の中じゃのう。

周りに続々と人が集まってくる。この時間でもおしゃべりしてる人たちが元気で羨ましい。私の仕事はそこそこ身体が元気ならできるからよかった。愛想とか忖度とか大変だよね。しなくてもいいものをどうしてしているのかって自分もその循環に巻き込まれてそれを要求する側にもなってるからだよね。人間関係は難しいね。

よく寝てちょうどよく食べて無理せず過ごしましょう。車窓にはまだ暗い朝。今日最初に鳥の声に気づくのはどこになるかなあ。イヤホンしてたら聞こえないから充電きれてもいっか。

どうぞ良い一日をお過ごしください。

今朝の飲み物はだるま珈琲。先日、突然高崎へ行った帰り、新幹線改札前にある充実のお土産屋エリアで我が家用に買ってきた。この前ノンフィクション作家の高橋ユキさんが高崎駅を利用して前橋に傍聴に行っていて、そのルート知ってる、と嬉しかった。前橋地裁で働いていた知り合いもいたし、高橋さんが以前その近くの美味しい珈琲やさんのことも呟いていたのも嬉しかった。もちろん布袋のことも呟いていた。新幹線ホームの発車メロディが布袋虎泰になったから、多分今年。高橋さんは氷室ファンなんだっけな。高橋ユキさんの傍聴記録はvividですごいし、有料だけど最近始まった日記もすごく面白いからチェックしてみて。人のこころと行動のわからなさに対する理解が深まるから。

さてさて珈琲のお味はどうかな。パッケージは白地に赤い達磨の絵が書いてある素敵なデザイン。いただいたちんすこうと一緒に。美味しい。この珈琲、結構コンク(うち語)。色々あって美味しい。みんな違ってみんないい。金子みすゞは上田出身なんだっけ、など話す。ちなみに画家の星野富弘は群馬出身で美術館もある。小学校の授業で色々みたり聞いたりしたときはどうしてそんなことができてしまうのかと驚いた。かわいいお花の画集も持ってる。群馬にはね、といえばそこそこ観光案内できる程度に色々行っているな、群馬出身者のわりに。高崎は隣町で小さい頃はクリスマスケーキは高崎のお店のと決まっていたし、夏のキャンプでは新幹線からも見える白衣観音の麓にあったカッパピアというプールに連れていってもらっていたくらいしか記憶がない。ここ数年で少しずつ知った。高崎市は達磨の生産量が全国第一で、この珈琲は市内の珈琲やさんがそれにちなんで作ったみたい。高崎だるま市は東京都調布市の深大寺、静岡県富士市の毘沙門天大祭だるま市と並ぶ「日本三大だるま市」の一つ。高崎はアニメ映画『サイダーのように言葉が湧き上がる』の舞台になっていて映画にも達磨が登場。主な舞台は大きなイオンモール。あの辺何もないから遠くからでも目立つ大きな建物なんだけど行ったことないな。イオンモールって割とそういうところにあるイメージ。滋賀県草津のイオンモールもこんな感じだった気がする。滋賀は色々と興味深い土地だし友達にも会いたいからまた行きたい。そのまま京都へ行くこともしてみたい。

昨晩久しぶりにギターを触った。コードは4つくらいしか覚えていない。Cを押さえて弾いてみたらCの音がしなかった。ガーン。以前は教わるままにやればそれなりにそれっぽい音が出たのに。ガガーン。とかショック受けてないでジャラーン♪ってカッコよく弾けるようになりたい。せめてバンド組んで失敗する夢くらいみたい。なんか夢ってあまり成功しなくない?そんなことない?意外と現実の方が無難だったりする気がするよ。とにかくなんでも触れ続けていないと夢にだってでてきてくれないよね、続けよう。続けるのが一番大変なんだけどね、というのは3回くらいしかみていない朝ドラの蒼井優のセリフ。まさに。

昨日は朝から千葉雅也さんの言葉にしんみりしっぱなしだったなあ。この前の平井靖史さんの時間論とも重なったし読者でいてよかったなと思った。人の言葉は断片で聞くものではないからね。

さあ、準備して出かけましょう。準備なんてあっという間。持ち帰り仕事もそのまま持って出ましょう・・。

PC前に突っ伏して寝ていた。よく働きよく遊びよく疲れている。が、翻訳とか書き物とかは全然進んでいない。なぜだ。やっていないからだ。

南側の窓を4分の1開けた。これまでは半分。それ以上は開かない。戸袋がないから。大学生のとき一人暮らしをしていた仙川の小さなアパートは雨戸があって戸袋があった気がする。いや違うかも。どこかで私は戸袋に窓を入れるのが下手だな、と落ち込んだ記憶がある。ああいうのに上手いも下手もあるのかよ、と思うかもしれないがあるんだよ。不器用な人は本当に驚くようなことに苦労しているものなのだ。今はとにかくゆっくり動く、仕組みをよく見る、人の真似をする、それでも無理ならやってもらう、ことが上手くなった。最初のステップである「ゆっくり動く」が最大の難関だったが優しい人たちの上手な声かけが徐々に内在化され今は不安や恐怖や眠気が強いとき以外はまるで落ち着いている人のように振る舞うことも可能になった。

戸袋といえばこれももうどのくらい前になるのか。母と京都の町屋に泊まったことがあった。とてもとても古い建物でとてもとても高齢に見える女性がお孫さんと思しき方と一緒に経営されていた。お二人ともとても素敵でお二人の姿が見えなくなるたびに母と静かに盛り上がった。建物も古さゆえの不便はあれど私の語彙では表現できないがとてもよかった。あの町屋はもうなくなってしまったはずだけどまた行きたい。

今朝は、暑い間は食べる気がしなかった羊羹をようやく開けた。熱いお茶と一緒にいただきたかったから。羊羹は数年前、河口湖に行ったときにふらっと入って一目惚れした「富士菓匠 金多留満」の「富士山羊羹 甲州もも」。今回はお土産でもらった。パッケージはまるで洋菓子。桃と羊羹の断面がいろんな向きで配置されているピンク基調の絵柄なのだがよく見ると少し面白い。かわいいピンクのワンピースに羊羹の柄を描かないでしょう、桃は描いても、という感じ。フフフ。かわい面白い。さて、少しの弾力を感じながら小さなナイフを入れる。伊万里の青木陶房で買った水色の小皿にそっと置く。青木さんもとても素敵だったな。土のこととか色々教えてくださった。お茶も夏の間は開けなかった滋賀のお土産、中村農園の「土山煎茶」。爽やか。緑がきれい。少し暑くなってトレーナーを脱いだがまた着た。今朝は少し寒いくらい。

お茶といえば来月はルピシアのBOOK OF TEAが出ますね。知ってるかな。いろんなお茶を丁寧に、でも気楽に飲みたいな、という紅茶好きな方に特別な贈り物をしたいときにはこの一冊(一箱)。最初にいただいたとき、大感激した。みんなであれこれ言いながら分け合うのも楽しいです。お茶とか陶器とかはそのヴァリエーションの多さに本当に驚く。葉っぱとか土とか基本は同じなのにね。

今朝はNubya Garcia『Source』。ゆったりかつ力強いサックスが心地よい。最近は柳樂光隆の記事が私の音楽の指針。どの記事も背景がしっかり書かれていてその人の個人史としてもジャズの歴史としても興味深いし勉強になるし紹介されている音源が素晴らしい。あと彼らが所属していたり受けてきた教育の話がとても参考になる。多様性を実現しようとするチャレンジャーたちの資質と地道な努力が素晴らしい音楽とともに受け継がれる土壌づくりにもしっかりと目配りが利いている。上質のグループで教育を受けられることは本当に素晴らしいこと。そういう人たちを単に「恵まれている」とするのではなくそういうグループ作りが可能であることを私たちはまず知らないといけないのかもしれない。ヌバイア・ガルシアのインタビューはこれ。

今日は再び月曜日。色々あったはずの9月も体感5日分くらいでしたね。そうでもないですか。日常は慌ただしいけど心の中の時間だけは過去にも未来にもどこかへも引き伸ばす工夫をしながらなんとか過ごしましょうか。

まだ雨が残ってる。と書いてメールの返信をしていないことを思い出した。した。

今日も長いな。資料もサクッと作らねば。

隙間時間をめいっぱい使うため走った。私に合わせてこっちまできてもらった。おしゃべりは楽しい。成城石井のモーモーチャーチャーがおやつ。おいしいよ。ずっとモーモーチャーチーだと思っていた。成城石井のしょっぱい系だと「カレーおせんべい」と「オリーブオリーブあられ」とか「まめごろう」もおすすめ。「まめごろう」は甘いか。

小豆島のマルキン醤油記念館を思い出した。なんでだろと思ったけどオリーブ繋がりか。小豆島は本当にオリーブの島だった。そしてオリーブオイルが本当に美味しい。高いから島では楽しんだけどお土産は提携しているイタリア産のを買ってきてしまった。お醤油も有名なんだよね。マルキン醤油のミニサイズもお土産にしたなあ。工場見学みたいな感じで楽しかった。「二十四の瞳映画村」からどこへ行ったときだったかどこかへ行ったとき渡し舟で行った。電話をしたら年配の男性が舟でお迎えにきてくれた。タクシーみたい。私は田舎育ちだからタクシーは拾うものではなくて呼ぶものなのでそう思った。今もあるのかな。おじいさん、元気かな。もうかなり前だけど17年以内ではある。クリニックにお土産を持っていったから。あそこは開業してそのくらい。あ、でも、と今クリニック内のスタッフがやめたり入ってきたりを思い出して、あの人がいたということは、と記憶が蘇ってきた。でもわからないや。何年に何県へ行ったという紙をチェック。香川は2007年。一回じゃないはずだけど書いてないな。2007年、お醤油をあげたあの人はそこにもういたかなあ。まあ、そんなわけで小さな船でどんぶらこどんぶらこ、よりは早かったけど海なし県育ちだと水辺の交通に馴染みがないからワクワクした。小豆島は地域によって表情が全然違って小道もすごく面白い。歩きでも自転車でも練り歩いた(練り回った?)。一番印象的だったバス停がある、とそのバス停を思い出したけどあれ鹿児島だったかも、と思って記憶をひっこめた。旅の記憶をもっと正確にもっておけたらいいのに。

おしゃべりして感じたことを書こうと思ったのにオリーブから小豆島へ飛んでしまった。まあいいか。本を売る仕方、教えるということ、「美意識」という言葉が心に残った。

時間切れだー。週の真ん中、なんとか乗り切りましょう。

寝不足、というと普通はあまり寝てなくて眠い、きつい、辛いというところまで含むのだと思うのだけど私の場合の寝不足は単なる記録のようになっている。眠れないとかでもないし。朝から夜遅くまで仕事していれば疲れはするけど仕事自体にリズムがあるから楽なんだろうね。そのあとにさらにミーティングや読書会があるとさすがにぐったりだけどミーティングは相手にもよる。そりゃそうか。体力とか雑談力とかもう少し生かした方が健康に良さそう。雑談力は単に相手に無理させている可能性もあるからともかく体力に関しては時間ができたら友人の卓球部(なのかな)に入りたいな。

今週は愛鳥週間ということでいろんな鳥のグッズとか画像に出会えて楽しい。もう名前忘れちゃったけどとてもきれいな色の鳥のイラストをあげている人がいて私もこういう鳥に会いたいな、どこにいるんだろう、と思っていたら「私もよくみます」「可愛いですよね」みたいなコメントがついていてその鳥は私が知らないだけで意外とメジャーらしいということがわかったりする。毎日鳥と動物と花とお菓子ばかりチェックしているけどそういう時間は素敵な時間だから睡眠と同じくらいの効果があると思う。この前さかなクンの本『一魚一会』を読んだけど素人でもこうやって時間を忘れてしまうのだからあれだけおさかな大好きのさかなクンがああなるのはごく自然だよなあ。とてもいい本だった。学びとか愛とかって殊更そんな言葉使わなくても伝わるんだな。優しい世界はそう感じることができる人あってこそでその人たちの使う言葉がそういう感受性を育ててくれるのかも。前に竹芝のイベントと和歌山のとれとれ市場のイベントでさかなクンをみたことがある。どちらも偶然だったけどめちゃくちゃ説明がうまくてすごく魅力的だった。和歌山にいたさかなクンはその少し前まで東京で仕事をしていたらしくその移動の速さに驚くツイートがたくさんあるのをあとから見た。大変だ。でも本当に貴重なお仕事をしてくれてるんだなあ。すごい。

あー、こうやってサラサラ書けるのはいいねー。仕事のことは言葉にならないことばかりだし考えあぐねるにも考えること自体が難しかったりする。言葉にならないところで何か考え続けている感じ。特殊な注意状態。こうやって書いているときも特に何も考えていないけど極めて意識的でこれは精神分析でいう自由連想ではないんだな。自由連想は全然自由じゃないもの。「思い浮かんだことを全て話す」というのはこういうのとは違う。フロイトの教示の仕方がまずいとしたらどういうふうにここで患者にやってもらう作業を伝えたらいいのかなあ。

洗濯物できた。今日も長いぞ。がんばろー。

早朝の地震、大丈夫でしたか。千葉での地震、続きますね。早朝だと無理やり起こされたみたいになるしお疲れの人もおられるかもしれないですね。どうかお大事になさってください。

最近、SNSで同じ漫画が何度も流れてくるのだけど、最近ではないのかもしれないけど、出てくる部分だけ見るにストーリーの枠組みは三角関係とか浮気とか単純で普遍的なのだけどそれぞれの登場人物の視点ごとのバージョンがあるのね。あの漫画を提供している会社の縛りなのかな、そういう形式をとるって。想像力とかむしろいらないみたいな世界?人が二人以上いたらそりゃそれぞれは色々思うわけだけどその思いってお互いに影響されてぐちゃっとしてすぐにありがちなストーリーから外れるよね、実際は。ストーリーに閉じ込めるためには先に文字情報を与えてしまった方がいいのかもしれないけどどうやって読まれてほしいのかなあといつも思ってたんだ。

人が二人以上いたらぐちゃっとするのよ、どうしても。だから精神分析は転移逆転移を重要視するの。何かをこうすれば理解できるなんて方法はない。人はそんな簡単じゃない。でも想像力の欠如によって愛と憎しみが全く混同して捉えられてしまうとしたら「普通」と言われるものについて何かで学べるといいかもしれない。良質な文学を読むのもいいかもしれない。高橋ユキさんの本とかノンフィクションもとてもいいがあのぐちゃっとした行き場のない想いに囚われる現実と触れるのは困難もあるかもしれない。普通に思いやりのある人がそばにいつづけてくれる人が一番いいかもしれないけど「普通って何」ということばかりにこだわってしまったらそこからも学べない。難しいね、人間は。

さて、今朝のお菓子は中津川の老舗「すや」の「木曽路」。しっかりした生地に硬めの餡がぎっしり。桧笠モチーフなのね。妻籠宿や馬籠宿でも売ってたし被っている人もいた。私たちもその場しのぎの帽子を買ったけど桧笠を被ってもよかったかもしれない。

GW明けにどこかいくといろんなところのお菓子が集結してて楽しい。昨日は忙しくてとりあえず一番上に置いてあった箱のものをいただいたのだけどうさぎ!これ大好き。鳥取県米子市の定番土産「因幡の白うさぎ」。とっても美味しいし可愛いし好き。前にも書いたけど、ちょっとうさぎの耳が微妙よね。でもこれだけ白餡?黄身餡?をしっかりつめるにはふわっとしたうさぎじゃない方がいいもんね。しっかりした個包装に守られているし今回も美味しゅうございました。ありがとう。私も今度お茶会するから美味しいお菓子集めておこう。

またお菓子のこと書いちゃったよ。毎日色々あるけどせめて自然災害が起きませんように。みんなが無事でありますように。本当に願うしかないことばかりだけどやれることやろう。他人に巻き込まれながら自分を立ち上げていく、その中でやれることを見出していく、という作業を一緒に、私の場合は。

スイカ、珈琲、馬籠宿

まずはスイカをパクッ。美味しい。水分!食べると感じるね、足りなさを。朝はカフェイン、昼は水、夕方は色々、夜はアルコール、どれも少量ずつ、みたいな感じだから健康的な水分の摂り方ではないのよね。お水をいっぱい飲んだ方がいいっていうでしょ。2リットルとか。ちょっとずつ頑張ろうと思っても今度はお腹壊したりしちゃうし保育園みたいにお茶を飲む時間とか管理してもらわらないとダメなのかしらね。でも自分だってそういうことやってきてもらって育ってきたわけでしょう。小さいときから逸脱気味だからみんなと同じにできなかったのかしらね。とかいってももうどう考えても残りの人生の方が少ないのだから改善よりも維持ね。これをやった方がいいとわかっちゃいるが私にできるのはこのくらいってことで。仕事も全然はかどらないし色々ダメダメだけどやれてるっちゃやれてるから無理なく生きましょう、ってなるね、結局。

さあ、コーヒーを飲みましょう。スイカとコーヒーって食べ合わせ?飲み合わせ?が悪いんでしょ。少し時間おけばの少しが数分ではただでさえ消化の悪い私の身体には意味がないのだろうけど一応別々に食べたり飲んだり。消化のこと考えなくても味的にも合わないもんね。合うなあ、って思う人もいるのかもしれないけど。今朝のコーヒーはちょっと特別。飯能の「OH!!!~発酵、健康、食の魔法!!!~」で買った天覧山珈琲、ビターブレンド。「!」の多い名前だけど広くてのんびり発酵食品食べたり買えたりする道の駅のような施設です。地ビールも飲める。発酵ものということで「ご飯がススム」コロッケもあります。ご一緒にどーぞー。天覧山ハイキングコースはこの施設の横を入っていく感じ。施設自体もかわいいお花に囲まれていて楽しいよ。お菓子は木曽福島の芳香堂で買ったそば饅頭。そばと栗が郷土自慢ね、信濃、木曽は。そば饅頭は素朴な味でおいしい。

こんな呑気に実況してるけど昨晩も何もしないまま朝になってしまった。今から仕事始まるまでにやらなくては。もう随分光が強いけど鳥の声があんまり聞こえない気がする。もうどこかへ行ってしまったの?早いね。今日のお天気は?昨日と同じようなお天気になるみたい。まだ少し肌寒いですよね。

中津川の馬籠宿は水車で発電して街灯をつけたりしてるところもあるのだけどその大きな水車の横に小さくておしゃれな珈琲屋さんがあったの。恵那に向かうバスまで時間があったから寄ってみた。暑い日だったけど私は店内でカプチーノ。店内はカウンターとテーブル席で8人くらい座れたかな。ちょうどコーヒータイムだったのかあっという間に狭い店内が並ぶ人でいっぱいに。外国の人も多かったなあ、今回の旅。何回か道を聞かれたけど私がお会いしたのはフランス語を話す人たちだった。

渋くてかっこいいお二人がやっているその珈琲屋さん、並んでいる人に氷が作れなくなってしまったと伝えていた。それを聞いてその後に並んでいた人も一気にいなくなって店内は再び静か。暖かいのもおいしいよー、と小さな声で呟いていると暖かいのを求めているお客さんは無事にお持ち帰り。いい香りがいっぱいの店内、小さなドアから店員さんのひとりがしっかりしたカゴを手に出てきた。店のガラスのドアを出て坂道を駆け上がっていく。凄すぎる。ここ多分馬籠で一番急な坂道だよ。私より年上に見えたけどすごく軽やか。これ一気に上まで行けちゃうのかなと目で追っているとあっという間に見えなくなった。すごい。すると今度はどうやって降りてくるのかを想像してしまう。絶対走って降りてくるに違いないけど氷はどこで手に入れるのかしら。氷屋さんあったかな。この宿場町なら使われる氷の量もすごいだろうからきっとあるんだよね。でも多分そばのカフェから借りるんだと思うな、など話しながら待っているとその人の姿が見えた。こっちが興奮した。おもたそうなカゴを右手に顔を少しだけ歪めて駆け降りてくる。戻ってきた。こっちが感動した。あまり息があがってない。すごい。こういう土地で働くには体力と繋がりが大事なのね、と感心。また商いについて考えさせられたよ。

さあ、私も商いをがんばらねば。とりあえず昨日やるはずだったことを・・・。馬籠宿のみなさんはGWが終わってのんびりした宿場の日常に戻ってるのかな。そういう時期にもまた行きたいな。次の休みまで遠いなあ。とりあえずがんばろうね。またね。

宇多田ヒカルに起こされてしまった。せっかく夢を見ていたのに。夢を中断する大音量。実際には大ではなかったのかもしれないが中断に十分な音量だった。といっても稲葉浩志と恋に落ちるとか気持ち悪いハラスメント作家が同じくらい気持ち悪い目に遭うとか起きそうもないことは夢の中でも起きていなかったと思うし他愛もない日常を共に過ごす誰かと他愛もない会話をしているような夢だったのだろう。あっという間に忘れてしまったので夢はいまだに夢の中。

「木曽路はすべて山の中である」

島崎藤村のいう通りだった。これだけ多くの種類の緑と豊かな水に囲まれて過ごすこともないだろう。奈良井宿や妻籠宿、恵那だったらあまり歩けなくなってしまった、でもまだ歩きたい、旅をしたい年寄りを連れてこられるかもしれない。馬籠宿は坂がきつい。私は街道歩きが趣味の人と行ったので妻籠から馬籠までは中山道を歩いた。3時間弱だったか。少し坂がきつい箇所もあるがそれで足を止めるほどではなく所々で休憩できるベンチがある。途中の滝では少し水飛沫を感じられるところまで近づきゴーッという水音をしばらく聞いた。岩場の平らなところでは何か食べたり肩を寄せ合って滝を見上げている人もいた。晴れの予報と山道というほどではないコースという情報に甘えてトレッキングシューズではなく薄底のランニングシューズで行ってしまった。石と湧水のところだけは後悔した。足を守ってくれるはずの靴のせいで慎重になるのはよくない。面倒がらずに二足持っていけばよかった。陽射しは強かったが山の中は涼しかった。普段は耳にしない鳴き声もたくさん聞いた。すぐそばですごく大きな蛙の声が聞こえた。土の色と湧水の光に隠されてしまっているのか珍しい鳴き声に思わず足を止めたカップルと一緒に結構長く鳴き声のする方を見つめたが見つけることができなかった。

旅とは全く関係なく島崎藤村のことを話したばかりだったせいか藤村の親族が教えてくれた藤村の話や記念館の資料がなおさら興味深かった。木曽福島には藤村の姉の嫁ぎ先があり今も高瀬家資料館として子孫によって維持されているのだ。「家」の舞台になった場所である。ちなみに記念館は馬籠宿、藤村が生まれた家の跡地にある。誰が何を話し何が話されず何が残り何が残されないのかということを明智で大正時代の新聞や広告、映像などを見ながら、恵那で大井ダム建設に尽力した福澤桃介について知りながら、地元の人と話しながら考えていた。

もう準備せねば。仕事仕事。しばらく我が家は和菓子天国。木曽路の宿場町は金沢に次ぐ和菓子屋さんの充実ぶり。駅から歩ける範囲にあるからそれぞれの店の個包装のをひとつずつ買ってはベンチを探してお茶と一緒にいただき、食べられないのはバッグに溜めてきた。いっぱい食べたはずなのにいっぱい持ち帰ってこられた。どこのお店もひとつずつしか買わないのにいろんな話をしてくれたり丁寧に対応してくださった。開業してから旅は商いについて学ぶ機会にもなっている。結構シビアな商売を女一人でやっていくこと、もちろん多彩な繋がりに支えられているとはいえなかなか大変なこともあるので個人で商いを営みながら生活をする人たちから力をもらうことは多い。

そうだ、國分功一郎さんがご自身も運動されていた住民投票に関するシンポジウムについてツイートしていた。あれから10年、小平の自然を分断する道路計画が動き出しそうだという。自然の力を目の当たりにするたびにやはりこれは大きな問題なのだと思わざるをえない。本来なら住民の方々がしてきたことを国がやるべきだっただろうに。

なんだか今日はあまりに言葉にならないことが多すぎるな、と書きながら感じる。ここはサラサラと出てくる部分だけさらうように書いているけどその浅さと沈殿していくものの対比を重たく感じる。大井ダムの水深もどんどん浅くなっているらしい。掘っても掘っても溜まっていく。人間って、私って、といつも以上に感じる。とりあえず今日も過ごそう。みんなも元気で。

たまたま入った店でなんとなくの会話がはじまる。私はどこへ行っても話しかけられやすい。小さいからだろうと思う。おかげで思いもよらなかった話を聞かせてもらえたりする。ある程度まで受身的に聞くが興味の程度によっては取材態勢に入ることもある。旅に出れば不思議なこと、意外なことがたくさんある。聞かされるまま聞くのも面白いし自分からきいていくのも面白い。

「老舗でね、手広くやってきたわけではないけど地元の人はみんな知ってる。でも先代が病気になって休まなくてはいけなくなってしまって…」とお話を聞いたのは酒造会社の人。長く酒造りに関わってきた人のリクルートに成功し店は残ることになったという。たまたま通りがかった小さな倉庫で試飲させてもらった開けたてのお酒はラベルもかっこよくまだ発泡酒のような味わいもあり海外にも日本酒の良さを知ってもらいたいという願いがあるそうだ。様々な緑に囲まれ柔らかな湧き水に恵まれたこの土地のこのおいしさ。説得力があった。移住してまでそこを継ぐ決心をするにはそれなりの勝算が必要だろう。東京でもいずれと話して倉庫を出ると車から夫婦らしき人が降りてきた。背中で聞いたやりとりはそこがすでにその土地に根付いてることを感じさせた。

それにしても話を聞かせてくれたその人は誰だったのだろう。土地の説明がとても魅力的だった。先代の若い親族だろうか。話を聞きながら関係性を掴めることも多いがそのときはわからなかった。

昼に入った蕎麦屋の人とは掛け合いが楽しかった。早めの時間だったがすでに蕎麦が足りないから20分ほどかかるという。全く問題ないので入ってキョロキョロしていたがその人の仕切りのうまさに感動した。そして絶妙に押しが強い。つい相方みたいな反応をしてしまった。みんなで笑った。地元のご老人の居場所にもなっているらしく一度出て行ったのにすぐ戻ってきて話し出す常連っぽい方に「今日はお客さん多いから今度聞く」という。が、通じない、というよりその方には伝えたいことがあるらしい。その場だけ聞いてるとなんのことか全くわからなかったが「わかった、〇〇さんに伝えておけばいいのね」といいその方はニコニコウンウンと頷いてでていった。

駅で荷物を預ってもらったがそこの人も蕎麦屋の人とよく似ていた。押しが強い。そして教示が的確。

直接的に人を相手にする仕事は瞬間の手続きの連続だ。頭で考える時間などないことの方が多い。彼らはそれぞれ達人だった。

その土地で仕事を得たり続けたりしていくことがどれだけ大変かはわからないが決して気楽ではないだろう。選択肢も多くはなさそうだ。でも少なくとも彼らは相手を個人としてきちんとみていた。障害のある人への関わりを見てもそう思った。

今日はどんな人と出会うのだろう。出会っても出会わなくてもいい一日になったらいい。みんなも。

今朝は群馬県高崎市に工場があるガトーフェスタハラダの群馬限定ラスク「グーテ・デ・レーヌ キャラメルショコラ」をいただきます。高崎市にある珈琲屋さんのコーヒーと。さて女王様のおやつ、とのこと。なるほど。ゴージャスな作り。なんでこれが群馬限定販売なのかな。普通のグーテ・デ・レーヌもあるんだね。レーズンサンドと合わせてるんだ!美味しそう。ぐんまちゃんのイラストが描いてあるわけでもないしなぜだ?まんまと買ってしまったではないか。おいしいからいいけどさ。ここは工場見学にいくと生ラスクも試食させてもらえるの。これがとっても美味しかった。生ラスクって言い方でいいのかしら。まだ少し柔らかくて表面にお砂糖だっけな、それをその場で炙ってくれてすぐいただけるのです。飲み物つきでいただけるスペースもきちんとあるし。県民としてはこんな田舎へ誰がくるのだろう(私は行くよ)と出かけた工場見学だったのに混んでたー。特にショップ。工場をまじまじと見学しているのはわたしたちくらいだったけどね。工場見学ってとても面白い。小学生の時に行った前橋市六供の清掃工場と下水処理場の中身は覚えていないけど温水プールとのセットでその仕組みとか感動した。あの辺は遺跡も多くて古墳みたいなところも行ったな。あとから国立中学附属の小学校はバスで行くんだよ、と聞いたけど確かに私の通っていた公立小学校は子供の足では遠いだろうと今なら思うほどの距離を歩かせていた気がする。ああいう「付属は」みたいな言い方って面白いし変。群馬のお受験なんてそこくらいだものね、受験に対する意識が低い学校でもそういう言葉だけはなんとなく使うようになるのだから面白い。

昨日も寝不足のままうつぶせで倒れこんでいたから顔が変。見慣れない顔になってる。出来事をまるでなかったことにして平然と軽薄でいられるのはなぜかということをここ半年くらいずっと考えているのだけど精神分析のセッションでは瞬間的にでも長期的にでも生じる状態。意識化ということが強調されがちだけど無意識化のプロセスだと思っている。精神分析場面でなくてもDVやハラスメント事案の多くにそういうのって見られるでしょう。そんなことしておいてよくそんなこと言えるよなってやつ。向こうはこっちにそう言わせない圧力をもって「自分のしていることがわかってるのか」とかいってきたりするから怖くて何も言えなくなってしまったり悪循環。誰かを喰い物にしてただの排泄物にしたり詐欺みたいな行動に役立てたりなんにしても「もの」扱いしてしまう心性は相手がいない状態、つまりナルシシズムの文脈が一番語りやすいと思う。相手がいないから平然と相手に押しつけて自分だけさっぱりしてしまう心性。相手のことを人として見てればそんなことはできないと思うのだけどなかなか。最近、写真の編集で「消しゴムマジック」ってあるでしょう。あれを人間関係でやってる感じといえばいいのかな。むしろああいうのは人間の性質がテクノロジー化したともいえるのか。DMとかと同じで一方が消してももう一方のは消せないし、オンラインからはほぼ永遠に相手はいなくならないのでそういうマジックを気楽に使わない方は苦しい。使えない方がいいけどね、魔法的なことは。ドラえもん的なことは。アンパンマン的なことは。万能感はケアとセットならともかく、と思うけど、自分のいったこと、したことは棚上げどころかマジックで一括消去してケアとか環境型セクシュアルハラスメントについて語って賞賛と共感を得てしまう「いい人」でいるとかいう場合もあるでしょ。それってどうなんだろう。そうなりたいわけではない人でも相手を部分的に利用したくなるときはあると思うけど怖さや理不尽さが強烈な場合は問題にしていかないと。自分のせいにすることでなくしてしまわないように。今日もみんなで考えられたらいいですね。

先日、神代植物公園へいったら藤が満開でした。バラ園のバラの蕾もいっぱい。ハンカチの木の花も満開。緑はすでに少しずつ濃くなってきています。少しずつ少しずつ。

今朝は山梨県甲州市塩山「三省堂」の「一葉懐古」という和菓子。青い桃の実を白餡と黄色い餡でくるんだ甘さ控えめの小さなお菓子。断面もとてもきれいです。

あとは先日高崎駅のお土産売り場で買ってきた珈琲。名前を忘れてしまった。いろんな地元の珈琲屋さんがおしゃれパッケージのドリップコーヒーを売り出していたのでした。若草色の定番っぽい味のにしました。突然決めて向かった群馬県高崎市。若葉がキラキラと美しく、ハナミズキと八重桜が今まさに満開でした。名前を知らない木や花たちもいろんな形や色でとても可愛らしく白雲木という木を知りました。細い枝に穂のように連なる白い花たち。まだ咲き始めらしく蕾がたくさんでしたが満開になると雲みたいになるから白雲木らしいですよ。木には「ハクウンボク」と札がかけられていて私は最初に「ハクウンボウ」と読んでしまったためにそれでインプットされてしまい何度も呼び間違えました。どうしても視覚優位なので漢字を知ってようやく修正がきいた気がします。また間違ったりして、というより忘れてしまいそうだけど。

晴天とはいえ強風に帽子をかぶるのも諦めていた頃、東京の友人から雹のお知らせが。まあ。公園とか神社とかいろんなところでイベントがあったでしょうに。でも東京は雨宿りするところも多いからそれはそれでイベントの一貫?なんて呑気なものではなかった?自然にはなすすべなしなことがたくさんだから大人になっても対処ってその場しのぎばかりで全然うまくならないのだけどみんなそんなことないかしら。雨予報のとき靴だけはしっかり雨用なのに傘を忘れたり基本的なところからできていないから大体のことはそのときはそのときってことになってしまいます。

先日、私が主宰するグループの人たちと呑みながら植物に関する超進化論の番組のことを聞きました。ものすごく詳しい人もいるのでとっても興味深く、いかに触れずに手をかけるかということで臨床と同じだねえという話になりました。私は食虫植物を愛しているけど最近はそういう人たちのおかげでいろんな植物の見方が少しわかってきたらしく植物の名前もインプットされやすくなった気がします。あ、そんなことないか。ハクウンボウの修正にも時間がかかるくらいだから。まあそれでも以前よりはね、引き出しの整理の仕方が少しわかった気がするのです。これとこれはこんなに違うのに同じ分類なんだ、どうしてだろう、とかそういうことを聞いたり調べたりするのは楽しいです。いつも見ている木や花もいつの間にか花が咲いてたり枯れてたりするから面白いし。根津美術館のフジと杜若(カキツバタ)のニュースも聞きました。一度か二度この時期に行ったことがあるけれどとってもきれいでした。明治神宮の菖蒲はもう少し後かな。有料になってしまうけどこんな場所にこんなところがと驚かされます。紫の花が増えてくる時期ですね。ということは梅雨も遠くないと。いろんなことが苦しかったり辛かったりするけれどそればかりでもないことに気づける瞬間を掴んでいけるといいですね。痛みや怒りに対して無力無策でもじっと持ち堪えるしかないこともたくさん。今日もなんとか過ごしましょう。

東京は雨。結構降ってるみたい。タイヤが水を巻き込んで走るのが聞こえる。カラスの声はいつも通りよく響く。小さい鳥たちの声はまだ聞こえない。

2016年4月14日と16日、熊本県で大きな地震が起きた。最も被害が大きかった益城町の読み方を知ったのもこのときだった。友人は当時熊本の病院で働いていたという。熊本へ旅したのはいつだっただろう。県民百貨店が閉店したのが2015年だからその少し前だ。どこかへ寄ってから熊本駅に向かったのだろう。完全に夜ではなかった気がするが少し疲れて市電にのってホテルへ向かった。独特の街並みをゆっくり走っている間に元気がでたらしく市電を降りてからそんな遠くないホテルに向かうまでのことを覚えている。バスターミナルを何かと勘違いしたせいでこの旅を思い出すときまずそれを思い出す。今も変わらずあるのだろうか。今確認したらこのときは福岡から佐賀の吉野ヶ里へいき、そこから熊本へいっていた。そうか、だから新鳥栖と鳥栖を熊本だと勘違いしてしまうのだ、いつも。あれは夏だった。吉野ヶ里遺跡で緊急地震速報の大きな音が鳴った。そこで働く人たちとなんだなんだと空を見上げたりした。何分経っても揺れを感じなかった。みんなで笑いあった。緊張が解けると人は笑う。その約2年後、熊本の人たちは大きな地震を体験し、その二日後にも再び大きな揺れを体験した。私たちが見上げた美しい熊本城は特に石垣に大きな被害を受けた。テレビでみて呆然とした。あのとき行った場所は、出会った人たちは無事だったのだろうか。その後も熊本城の復旧の様子は気にかけてきた。その技術の高さに驚かされた。それでも完全復旧の見通しは2052年。私はそれを見ることもないのかもしれない。あの地震で亡くなったのは50人、関連死が218人、豪雨被害関連死が30人、負傷者は2809人だという。避難者数はその何十倍にもなる。県民百貨店の催事場では熊本出身のデザイナーなど作り手の人たちが作品を展示販売していた。作品を間におしゃべりをした。リビングの壁にはそのときに買った作品が飾ってある。東京で演劇の仕事をしていたという人ともおしゃべりをした。共通の知り合いがいることがわかって盛り上がった。彼らも元気だろうか。

雨の音がする。神経痛が痛む。出かけるのが憂鬱だが行かねば。熊本は雨や雷雨か。同じような空の色なのかな。熊本はお買い物も楽しかった。旅先で靴を変えるなんてリスクが高いがもうボロボロだったトレッキングシューズを買って古いのを捨ててもらった。全く問題なく快適に歩けた。素敵な商店街で食事の思い出も色々ある。色々思い出してきたぞ。ありがとう。また行きます。とりあえず今日は仕事行きます。みなさんもどうぞご無事で。ご安全にお過ごしください。

ベランダ側の大きな窓を少し開けた。まだ少し寒い。ベランダ用のサンダルが隅っこの方に吹き飛ばされていた。昨日の嵐に備えるのを忘れていたよ。すまんね。

Instagramで絶対に欲しいフクロウを見つけた。でも売り物ではないみたい。悲しい。旅先でもフクロウには必ず目が止まり吟味するけど絶対に欲しいとまで思うものにはなかなか出会えない。実際にみたら少しイメージ違うかもしれないかもしれないけどこれは欲しいなあ。金沢か。金沢はこの週末手作りのお店や飲食店が集まってとても素敵なイベントをやるみたい。金沢大好き。はじめて行ったとき和菓子の充実ぶりに天国かと思った。これまでの旅で一番歩き回ったのは金沢かも。一番美味しかったのも金沢かも。絶対もう一度食べたい焼き鳥屋の親子丼も金沢だし。どこも混んでて偶然入った小さな小さなお店だったけどびっくりするくらい美味しかった。今度は夜に呑みにいこう。旅に出ると焼き鳥さんにいくことも多い。そうそう、愛媛の今治市はタオルだけではなくて「今治焼き鳥」というのがあって焼き鳥といっても串に刺して炭火で焼くのではなくて鉄板で焼いてくれるの。そのときは「五味鳥」という有名な店に行った。台風がすぐそばにきていたのだけど街はまだ静かで、店は空いていて翌日の飛行機飛ぶかなと心配しながら美味しくいただいた。その後、一度閉店したらしいのだけどまた場所を変えて開店したみたい。夜の街に雰囲気たっぷりの赤い看板が印象的だったけどそれも同じかしら。

朝から呑み屋のことを書いている。外では鳥たちが元気。朝日もきれい。昨晩は壊れた傘で濡れながら歩いている人も多かったけどすごい風でしたね。大丈夫でしたか?やっと週末ですね。どうぞ良い一日をお過ごしください。

昨晩から風が強い。今日は春の嵐とのこと。暖かいだけいいが雨も降るかもなのかな。レインコートを持っていこうかな。でもどこにあるんだっけ。

先日、代官山蔦屋書店で行われた「原爆、原発、風船爆弾――ハンフォードから福島へ/『スティーブ&ボニー』刊行記念 安東量子×竹内公太×山本貴光」というイベントの中で安東量子さんがハンフォードは最初から荒地だったわけではない。先住民などかつては人が住む土地だったのだ、というようなことを話していた。私が高橋ゆきさんのノンフィクションを好きなのも扱われる事件がその土地と大きく関係しているからだが、その土地の歴史を知ることはそこで生じた出来事の見方を変えるように思う。昨日のブログでも土地の名前を並べ立てた。

ウィキペディアでは「ハンフォード・サイト」はこう説明されている。

‘‘ハンフォード・サイト(the Hanford Site)はアメリカ合衆国ワシントン州東南部にある核施設群で、原子爆弾を開発するマンハッタン計画においてプルトニウムの精製が行われた場所である。その後の冷戦期間にも精製作業は続けられた。現在は稼働していないが、一部の原子力専門家から「アメリカで最も有毒な場所」「(事故が)起きるのを待っている、地下のチェルノブイリ」と言われるほど、米国で最大級の放射性廃棄物問題を抱えており、除染作業が続けられている 。””

また「これまでの歴史」として

““ここはコロンビア川、スネーク川、ヤキマ川の合流点に当たり、伝統的にインディアンの諸種族が出会う地点であった。1860年代に、ヨーロッパ人・アメリカ人が入植を始め、リッチランドなどの町が作られた。””

と書かれている。そうなんだね。ここで作られた「ファットマン」がもたらした被害は数字にできる範囲では「死者約7万3,900人、負傷者約7万4,900人、被害面積6.7 km2、全焼全壊計約1万2,900棟」だという。これもウィキペディアから。

色々なことが思い浮かび繋がっていき暗澹たる気持ちになる。想像するとはそういうことなのだろうと思うし、この暗澹たる気持ちがどこからきているのか自分に問うことでせめてそれに持ち堪えるということが大切なように思う。

昨日読んでいた『RiCE』という雑誌でイタリアンのシェフが引用していたネイティブアメリカンが大事にしているという言葉を思い出す。

““土地のことは七世代先のことを考えよ””

その土地やそこで生きた人々や起きた出来事に対してどのくらいの過去や未来を想像できるだろうか。そうするなかで問い直される現在を自分はどう過ごしていくべきか、べきというのはないとしてしてもどうしていきたいか。すぐに忘れたり忘れられたりすることに「まただ」と感じながら想起される事柄を今度こそ大切にできるだろうか。自分のことも疑わしいが意識的に疑ったところで起きることは起きるだろう。疑うよりも立ち止まること。情報ばかりスピードが速い世界で自分なりに立ち止まること。今日も一日。春の嵐に足元とか傘とか取られてしまわないように気をつけて過ごしましょうね。

今朝は「八戸港のお茶時間」を。日比谷OKUROJIにある青森県八戸圏域のアンテナショップ8base(エイトベース)で素敵なイカの絵に惹かれて書いました。オンラインショップで見ると黒っぽいイカの絵だけど今のパッケージの方が薄茶色で良い気がする。最近はお菓子はみんなバラで買えるから色々試すことができていいですよね。中身はイカの形をしたパイ。「イカスミ入りのクレームダマンドをパイ生地で包んで焼き上げました」とのこと。クレームダマンドってアーモンドクリーム。うん、たしかに。イカスミの味はよくわからなかったけど、そもそもイカスミの味って「黒い、しょっぱい」とか拙い説明しかできない気がする。そんなことないですね。わたくしの語彙力の問題でござるな、きっと。

「わたくし」と書いて今、東京都現代美術館で行われている志賀理江子×竹内公太「さばかれえぬ私(わたくし)へ Tokyo Contemporary Art Award 2021-2023受賞記念展」に行かないとなと思いました。竹内さんの作品はこれまでもどこかでみているのですが、先日、代官山蔦屋書店で行われた安東量子さんのご著書『スティーブ&ボニー 砂漠のゲンシリョクムラ・イン・アメリカ』(晶文社)刊行記念イベントでお名前を目にして改めてチェックしてみました。ちなみにその日のイベントのテーマは「原爆、原発、風船爆弾――ハンフォードから福島へ」、ゲストは安東さんと同じ福島県いわき市に住む(移住されたそうです)アーティスト竹内公太さん、司会進行は『スティーブ&ボニー』に帯文を寄せられた山本貴光さんでした。短い感想はツイートした通り。たくさん思うことがあったけど安東さんがご著書に書かれた体験や竹内さんが実際の大きさで再現しようと試みた「風船爆弾」のことを立体的にイメージすることができました。竹内さんの作品は風船爆弾と実寸大のインスタレーションということなので体感もできそう。「地面のためいき」という作品だそうです。

昨晩はクラウドファンディングに参加していた堀切克洋さん編集の『神保町に銀漢亭があったころ』(北辰社)も届きました。俳人の伊藤伊那男さん(銀漢俳句会主宰)が脱サラして開店した神保町の居酒屋「銀漢亭」、私も一度だけ行ったことがあります。穏やかで楽しい時間を過ごすことができました。吉田類とも鉢合わせたかったな。コロナ禍で休業したまま閉店したこの店で出会い、語らい、句会をするなどしてきたみなさん130名による寄稿を銀漢同人の堀切克洋さんが編みあげ、味のあるカバーイラストも素敵な一冊となりました。とても早いお仕事でこの本自体がまだあったかい(だけではないかもしれないけど)思い出の数々を語らうきっかけとなりそうな賑やかな一冊です。

渋谷センター街入口の大盛堂書店にも寄ることができました。『つけびの村』『逃げるが勝ち 脱走犯たちの告白』(どちらも小学館新書)どちらもとても面白かった高橋ユキさんのノンフィクション本選書フェアに行きたいなと思っていたのです。選書リストをみたら桶川ストーカー殺人事件とか佐世保小六女児同級生殺害事件の本は読んだことがあったけどどれもこれも読みたくなるものばかり。時間がないから慌ててパラパラしたけど迷ってしまって結局、小野一光『冷酷 座間9人殺害事件』(幻冬舎アウトロー文庫)、永瀬隼介『19歳 一家四人惨殺犯の告白』(角川文庫)を購入。まずは『冷酷』の方を読んでいますがこういう取材って本当にエネルギーがいるというかすり減るというか大変そうです。著者の小野一光さんと高橋ユキさんの対談も載っていてこういう取材はこういうところに留意するのかなど勉強にもなりました。人間って、私って、私たちって、とぼんやりしてきてしまいますね、こういう事件のノンフィクション本を読むと。うーん。

今日は木曜日。なんとかやっていきましょう。

はたらけど はたらけど猶わが生活楽にならざり ぢっと手を見る

石川啄木

ひとしごとして石川啄木のことを書いていたら寝てしまった。寝よう。

起きた。コーヒー&羊羹。昨日は八つ橋をいただいたのでそっちにしようかと思ったけど可愛いオレンジ色っぽい羊羹にした。羊羹って自分では買わないけどいろんな羊羹があるんだね。美味しい。

句会で毎回お題を出すのだけどこの前私が出すことになってなんとなく「啄木忌」にしたの。学生の頃、友達の函館のご実家に遊びに行ったときに友人の父親がドライブに連れて行ってくれてその時に立待岬にある啄木のお墓を教えてくれた。函館を満喫した旅だった。イカもさばいたし。イカ釣り船はすごく酔うからやめときなと言われてやめた。多分そのときのことがどこかで心に残っていたんだと思う。でも実際俳句を作ろうとしたら私啄木のことそれ以外何も知らないのでは、と気づき色々調べてみたわけです。そしてあーこの人は結構ダメな人だなあと思ってしまった。色々あったのはわかる。でも全ての人に色々はある。なぜこうなっちゃうの、ということが多すぎないか、啄木。そして父。女たちのことは彼らの行動を受けてどう行動したかという描写の方が多いのでよくわからないが、啄木に関してはもうちょっと考えて行動しようよ、というエピソードにあんぐりした。樋口一葉と同じで20代で亡くなっていることを思うと若さのせいもあるだろうし才能があり過ぎたからからというのもあるかもしれない。そうかもしれないが、若くても若くなくても才能があってもなくてもそれはそうなるという予測は大抵の人はつくからやらないんだと思うよ、ということをやり過ぎているように思うよ、啄木。でも友達や周りの人に恵まれたみたい。若山牧水が啄木の臨終間際の様子を書いている文章を読んで泣いてしまった。金田一京助もその間際までそばにいたのだものね。看取ってくれる人がいるのはせめてよかったと思うけどそこには父もいたんだよね。そして妻(啄木の母)をなくしたばかりなのに子まで失うとは、という和歌を読んだという。これも若山牧水の文章に書いてあったのかな。調べたばかりなのにどこに何が書いてあったか忘れてしまったけどそういうエピソードを学びました。

だから俳句の歳時記とかで「啄木忌」の例句はこういう感じなんだなあと納得した。

便所より青空見えて啄木忌 寺山修司

うつうつと夜汽車にありぬ啄木忌 藤田湘子

など。

啄木忌は4月13日。その日は盛岡にある啄木記念館は無料だそうです。盛岡を旅したときに行けばよかった。盛岡駅からバスで15分って書いてあったかな。その前に俳句を作りながら啄木をしのぶことにします。

今日は水曜日。なんとなく疲れを自覚しはじめる曜日ですね。みなさんもどうぞご無事で。ご安全に。

写真はこの本より引用。

『情報の歴史21–象形文字から仮想現実まで』

監修:松岡正剛監修

編著:編集工学研究所&イシス編集学校

発行者:編集工学研究所

4月1日になってしまった。昨日終わるはずのことが何も進んでいない、ということは・・あー。もう毎日「あー」だよ。いってるだけでなにも進まないじゃんね。人には原稿催促とかしてるのに。いけない。

昨日、夕方オフィスのそばを歩いていたら途中の駐車場でお財布(たぶん)をポーンっと空高く投げた人がいた。「たかっ!」と思って横目で見ながら通り過ぎるとその人はそれを上手に受け取って何事もなかったかのように車へ入っていった。大人になってもやるんだねえ。そんな気分になったんだねえ。どんな気分だったんだろ。駐車場でお金払ったあとについやってしまう癖とかなのかな。私は長らく何かを空高く投げてないな。子供たちと遊ぶときはやるけど。小学校からの帰り道、給食袋とか投げながらみんなで帰った気がする。あれ投げやすいもんね。その人を見ながら小学生のときたまたま目に入った手頃なサイズの石をそれがドブ川とかに落ちちゃうまで蹴りながら帰ったことも思い出した。

今朝は東海道土産の「宮まんじゅう」をいただきます。これスタバのナッツのクッキーと味が似てるの(と私は思うの)。熱田は古称が「宮」で熱田神宮の門前町、東海道五十三次の宿場町。東海道をずーっと歩き続けている人からのお土産。箱に書いてあるのは廣重の浮世絵。夜の馬追い神事なんだけど最初見たとき、何かの戦いかと思っちゃった。美味しいですよ、コーヒーとも合います。スタバでも和菓子出せばいいのにね。おー、熱田にスタバある!「ミュープラット神宮前店」。私なら店舗限定でコラボするな。あとひつまぶしの何かとかと。昔、熱田に行ったときに蓬莱軒というひつまぶしのお店へいって待ち時間に熱田神宮を散歩した。そのあとも学会で名古屋に行ったときに行ったなあ。そのときは名古屋に住んでる友人ご家族にも美味しいものご馳走してもらったんだ、そういえば。いろんな土地の食べ物をその土地でいただくって贅沢ね。冬は南へ、夏は北へ、春は真ん中らへんと日本全国旅してきたけどまだまだ全然知らない食べ物がたくさん、ということはわかってる。お仕事がんばって備えなくては。胃腸も丈夫にしなくては。これは無理だな。でも大丈夫。昔からだから不調の時の対処に慣れているのですね。合う薬を持ち歩くとか。あとはどのくらいそれが対処すべき不調かもわかるようになってるかな。わからないときもあるけど。

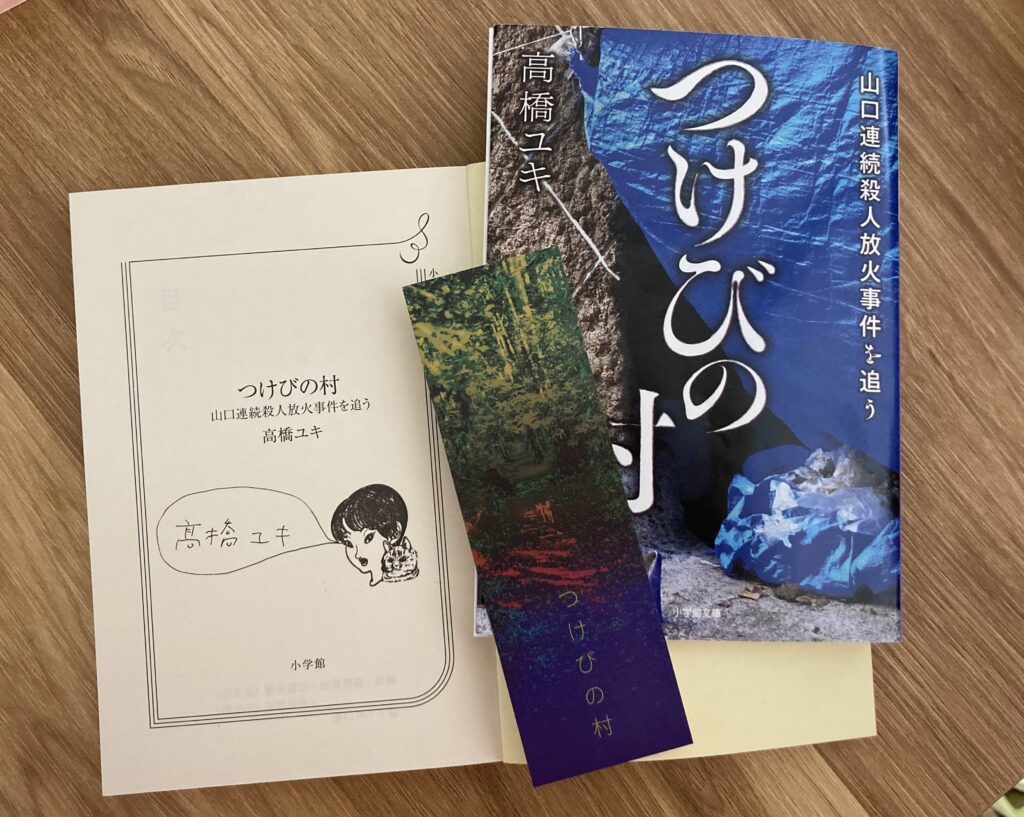

3月は高橋ユキさんの『つけびの村 山口連続殺人放火事件を追う 』(小学館)の文庫版が出てすぐ買って読んだけど(特製しおりも素敵ですよ)、そこで取材中の高橋さんがおなか痛くなっちゃう場面があるのですよ。あそことても共感した。私も以前はいろんな現場を回ってたからはじめての場所でそうなるとほんと困りますよね。緊張とかもあるのかしらね、と思うけど。この本は本当に面白いですよ。高橋さんもいっていたけど誰にも共感できない。理解しようとすればするほど謎が増えていく。人間をきちんと捉えようとしてその単体ではなく出来事を含めながら追っていくとこういう感じになるんだなあと臨床家としての実感とも相俟って何度もパラパラしてしまう一冊になりました。おすすめ。

しまった。熱田神宮の門前、ということでベルクソンの門前にたったぞ、ということを書こうと昨年たくさんでたベルクソンの本とかイベントのあれこれに思い巡らしていたのに全然ベルクソンのこと書いていないじゃないか。いつものこととはいえここまで一言も触れてないとは(見返した)。あー。毎日「あー」ではじまる朝なのです。4月もきっと色々ありますね。あーとかうーとか言いながらなんとかやれますように。どうぞお身体は優先的にお大事に。

何歳になっても誕生日をお祝いしてほしい人だったな、とある人を思い浮かべた。私もいろんな記念日は忘れてても誕生日くらいは覚えているけど自分からお祝いしてほしいとか思わないから不思議だった。しかもその人は「みんな」にそうしてほしいみたいだった。そういえば親たちの誕生日を親から仄めかされ(なくても日付ちょっと怪しいながら覚えているけど)たことってないと思う。自分が誰かを生み出していると自分の誕生についての認識が変わるのかしらね。そんなはずないか、とも思うけど誰かが心の中にいるって自分自分ってなる暇をなくす(悪い意味ではなく)のかも、ここにもbeingとdoingの違いがあるんだろうな。今日は別のある人の誕生日。本人も忘れている可能性が高いし私もいざ会ったら伝えるの忘れそうだから書いておこう。おめでとう。

ウィニコットのuseの概念を精神分析を受けることで実感したわけだけど自分の心の中に人がbeingしていないと安心して人をuseできない。搾取という意味でのuseでもなく、クレーンとしてのuseでもなく。

秋にウィニコットの書き物について話す予定があるんだった。この辺の論文を取り上げようかな。ああ。今積んでいることをどうにかせねば。

さっきNHK俳句で佐賀県伊万里市の方の俳句が入選していた。伊万里市は行ったばかり。あの居酒屋知ってるかな。2月で閉店するといっていた親子でやっている細長いカウンターだけのとっても味のあるお店。いつもはご夫婦だけでやっておられるみたいだけどあの日はとても混んでいてお子さんが大活躍だった。もう80いくつだから、と父である店長は笑っていた。常連さんにすごく惜しまれながら。すごいことだ。たまたまだったけどちょうど空いた席に入れてもらえてよかった。そういえば隣の新婚カップルとのやりとりも可笑しかったな。みなさんお元気でありますように。

河津桜はもう葉桜に変わりましたね。いよいよソメイヨシノも開花かな。花粉で辛い方も多いと思うけど今日もご無事によき春を。

起きても起きてもまだ早いというのを繰り返してようやくいつもの時間。もう真っ暗ではないね。本当に起きましょう。これから寝る方もいるか。工事の方とか夜集中的にやったりしているものね。寒いのに大変。お疲れ様でした。もうすぐ暖かくなると聞いたけどもうすぐっていつかしら。もう寒いのはいいよー。

久しぶりにラーメンを食べた。麺を半分にしてもらったとしても私のおなかには重たいのだけど白菜とお肉とスープがおいしかった。温まるしたまにはいいね。隣の人が食べていたそぼろごはんは半熟卵入りでとても美味しそうだった。そぼろって美味しいよね。子供の頃から好き。ひき肉の苦手な人っているよね。あのポロポロ感がいやというのを聞いたことがある。私はあのポロポロとお箸を逃れていく感じも好き。味が好きだからがんばって追いかける気になるだけか。

朝は何を食べようか。越生のお土産だな。埼玉県入間市越生町越生。越生梅林という有名な梅林があるんだって。いいなあ。いってみたい。越生は梅の時期ではなくて躑躅、五大尊つつじ祭りへ行ったんだ、そういえば。もう随分昔だな、多分。越生は太田道灌ゆかりの地なんだよね。あそこで太田道灌父子ってすごいんだなと思ってあの後別の場所でも太田道灌の何かをみてどこにでも現れるなあと思った記憶があるのだけど別の誰かと勘違いしてるかもしれない。

お父さんの道真は宗祗たちとも交流があった人。彼らの連歌会は『河越千句』という連歌集になってる。この「河越」ってあの「川越」とつながってるのかな。

梅が香にくもらはかすめ夕月夜 宗祗

梅園に草木をなせる匂ひかな 心敬(『河越千句』)

梅さきぬなほ山里を思ふかな 道真(『河越千句』)

なぜ今連歌の方に関心が向いたかというと句友たちが連句をしているというのもあるし連歌発祥の地と言われる甲府市にある酒折宮に行ったばかりだからというのもある。連歌は本当はこうやって抜き出すものではないのかもしれないけどなんにしても越生の梅は素晴らしいということは伝わってきますね!ということで越生の梅干しと梅×レモンケーキという謎のお菓子と梅は関係ないけど実がなる繋がりということでなのかわからないけどユズガッツという「坂道に効く!」と書いてあるお菓子をもらったのでした。梅干しはシンプルだけどお菓子たちは遊んでるなあ。きっと美味しいでしょう。コーヒーを淹れましょう。

色々ためてることを毎朝思い出して嫌になってしまいますね。それで寝たり起きたりしてたのかしらね。やらねばでもやりたくないの繰り返しで。とりあえずお菓子お菓子。

お天気は?私のアイフォンによると東京は晴れ。最高気温10℃。寒いやん。明日は最高気温が高めみたい。とりあえず暖かくして体調崩さないようにしましょ。まだ雪に覆われた地域の方は雪解けが待ち遠しいですよね。私は雪国のことが全然わからないのだけど気をつけてお過ごしくださいね。

金沢の和菓子だー、と他人の写真をみて羨ましがっている。美味しいお饅頭をいただきながら。熱いお茶でポカポカ。このまま身体が冷めませんように。薄手のダウンも脱いだり着たり。

金沢にはじめて行ったのはまだ新幹線が通っていないとき。調べたら2015年開通だからその前。まだフランス語を習っていて先生に金沢をどれだけ歩き回りいかにその価値があるかを少ない語彙で熱く語ったので2014年かも。精神分析の訓練にはいるので時間もお金も作らなくちゃでやめたんだ、フランス語。訓練終わったらまたやりたいと思っていたけど今はボクシングの方がやりたい。ケイコ(映画)のせいだな。

金沢は本当に天国みたいなところだった。と書いて金沢にはじめて行ったのはもっとずーっと前じゃん、と気づいた。20代の頃だ。福光屋さんの前で「ここなんだろ」と覗いていたら中に入れてくれていろんな段階のお酒を試させてくれたんだ。数年前に行ったときはすっかりきれいでおしゃれなお店になっていた。古き良き時代じゃった。と感じたのはその部分だけで何度行っても金沢は和菓子とごはんと美術と哲学と自然の宝庫だよ。また行きたい。

金沢といえば昨年『世界を変えた書物』(著/山本貴光 編/橋本麻里) という素敵な図録がでた。2012年金沢から始まり各地を巡り2022年金沢に戻り閉幕した展覧会『「世界を変えた書物」展』に合わせて出版された書物だ。内容については前にも書いた気がするのでためし読みもできる小学館サイトでぜひチェックを。自然科学分野を中心に、今となっては偉人のみなさんたちの「初版本」をたくさん見ることができる。まさに金沢という地にぴったりの知の集積と連環。文字は山本さんの解説しか読めないけど(原典はラテン語とかだもの)解説を読むと「へーそうなんだ!」とワクワクしながら眺められる。こういうのをこんなぎゅっとコンパクトに解説したり、こういう本を編集できてしまう知性もどうかしてるのではというくらいすごい。

私は今日も眠くてしかたない。寒さでシャキッとすることもなく色々巻き付けて縮こまるのみ。春よーとおき春よ♪待ってるから早くきて。今日も暖かくして過ごしましょうね。

伊万里で買ってきた風鈴がチリンチリンいっている。早朝に暖房をつけると最初は強風が満遍なく部屋を暖めようとするので風向きによってはうるさいくらい鳴る。これ以上ないスピードで部屋に暖まってほしい私はヌックミーと電気膝掛けにくるまりながら時折伊万里焼の小さな舌が同じく伊万里焼のお椀の下でピロピロしながらリンリンするのを聞いている。夜、佐賀城跡できいた風鈴の音がとてもきれいだった。ひとしきり風鈴にまつわる思い出を語り合い翌日には買っていた。まさか風鈴を連れて帰ることになろうとは。出会いとはわからないものだ。

少し温まってきた。もう少ししたら白湯をいれよう。まだおなかの調子が悪いからコーヒーはやめておこう。先日体調をひどく崩し伊万里でお店の人に教えてもらったイベントへいくことができなかった。定期的に開いている友達との会もキャンセルせざるをえなかった。楽しみにしていた予定がふたつもキャンセルになってヌックミーと電気膝掛けに埋もれながらぼんやり寝たり起きたりした。電気膝掛けを「強」にしていたのでその部分だけ熱くて何度かつけたり消したりした。もっと「弱」方向にすればよかったのだけど調子が悪かったせいかなぜか「切」にしていた。というかこの電気膝掛け、すごく熱くなる部分とそうでない部分があってそのすごく熱くなる部分がやばいのだ。というか大丈夫かな、これ。寒さをどうにかするために必死に巻きつけたり雑に暑かったせいでそうなってしまったのかしら。

昨晩から今朝にかけて『ケチる貴方』(講談社)を読んだ。石田夏穂さんという作家が書いている。なぜ急に読んだのか昨日の今日なのに忘れてしまったがそのときは「読まねばならない本」だと思ったのだ。いざ読み始めたらなんだこれは。私がこれまで体験してきた冷えと寒さに対するすべてが文字化されていた。寒さゆえに冬の到来に怯え春を心待ちにする今、無意識が読むべき本と出会わせてくれたのだろう。この主人公の不機嫌さにも非常に共感する。たとえ別の季節があったとしてもこんな冷えと寒さに苛まれる季節が一年のうち数ヶ月あればこうもなるさ。私もあらゆる温活を試したがこの主人公がえらいのは実行しつづけるところだ。私よりずっと切実に寒さと向き合っている。えらい。というか実際ものすごく切実なのだ。辛い。切ない。

“「寒い」と訴えることには何か他の訴えにはない甘えの響きがある。「お腹がすいた」「眠い」「出掛けたい」は素直に言えたが「寒い」だけは自分が主張することじゃないように感じた。”

ー『ケチる貴方』の最初の方から引用。Kindleなのでページ数がわからない。

これだ。「寒い。死んじゃう。」と毎日のようにいう私は甘えている。小説になるかどうかの違いはここにあるのだろう。極端にスイッチが切り替わってしまう「間」がない世界。それは実は生死に関わるのだ。どうかこの人に口先だけじゃない「ケア」を。自分が求めていたものに気づいてしまう痛みに対してもどうか、と願うのはここまで切実に生きられない私でもそうなんだ。

“私は生来の倹約家、否、吝嗇家なのだ。”

りんしょく、と読むんだよね、と先日のReading Freudでも確認した。『フロイト全集4』(岩波書店)はまるごと『夢解釈』の一冊で5巻へと続く。先日読んだのは「第5章 夢の素材と夢の源泉(B)」。フロイトとの治療設定、つまり時間とお金を巡ってみられた夢として解釈されたある女性の事例(261頁)に「吝嗇」という言葉が出てきて前にも出てきたのにみんな読み方を忘れていたのだ。『ケチる貴方』ではきちんとふりがながふってあった。

だいぶ温まってきた。立ち上がるときに感じるあの冷気を想像するだけで辛いが白湯をのめばまた電気膝掛けのスイッチを切りたくなる。切らずに「弱」の方へという練習も必要かもだが熱々で毎度火傷しながら飲んでいるようなときは一気にポカポカするのだ。すぐに寒い寒いとまたスイッチを入れ直すことになるのだけど。イロイロウマクイカナイね。今週も始まってしまいましたね。どうぞご無事でご安全に。

台所の小さな窓を少し滑らせる。開けた隙間から風が入ってくるか手を寄せてみる。スーッと気持ちの良い風が入ってくることを期待しては裏切られるというまでがデフォルトなので今日も本当はそんなに残念じゃなかった。東京も少し雨が降っているかと思ったら降っていないみたい。わからないけど。昨日も降っていないと思って家を出たら腕にポツリと大きな雨粒が当たった。京都、大阪ほどは降っていないのはたしか。どうか皆さんご無事でと思う。

すでに起きてからしばらくたつ。少し眠いのだから寝ていればいいのだけどあっという間に30分以上経ってしまった。そしてこうして机に向かう。そのまま公にするには憚れることばかり考えていた気もするが冷蔵庫のゴールデンキウイをいつ食べようか、ゴールデンカムイと似てるなとかも思ったりしていた。

少し前に俵万智の『サラダ記念日』が話題になっていた。きちんと読んでいない私でもその名前はよく知っている。なんで話題になっていたんだっけと思って調べたら節目の年だったのか。『サラダ記念日』から35年。私はまだ小6か中1か。もう少し大きくなっていたらハマったかもしれないな。当時は詩集ばかり読んでいた。そして谷川俊太郎は『二十億光年の孤独』から70年。『言葉の還る場所で―谷川俊太郎・俵万智対談集―』というのが出ているのか。谷川俊太郎は小さいときからちょこちょこ読み続けてきている。大岡信との対談本もよかった。これも良さそう。

そうだ、これを書く前、森英恵が亡くなったというニュースをみてこの前インタビューを読んだばかりだったなと思った。96歳。違う。あれは桂由美だ。90歳。軍国少女だったという。その時代を生きた人というかどんな時代を生きた人かということはどの人に対しても持つべき視点。

俵万智と谷川俊太郎、生きてきた時代が異なる二人だが詩人も歌人も時空の飛び越え方がすごくて私たちにいろんな時代のいろいろを感じさせてくれる。二十億光年の孤独なんてどんだけと思うが、孤独とくればなんとなく納得もいく。誰もが知っている孤独。動物も知っているのでしょう?分離の契機を持つ存在はみんな。

私は俵万智の良い読者ではないが初恋について考えているときに出会った本をたいそう気にいっている。ツルゲーネフの『初恋』にはまっていたことも思い出した。

『あなたと読む恋の歌百首』(文春文庫)。野田秀樹の帯のインパクトもあった。解説も面白い。何首あるんだろう、番号振ってないんだ、と最初の一覧をみていたが百首って題名にある。うーん。もうどれもこれも恥ずかしくなるくらいあからさまだったりある意味分かりやすかったりしてたやすくときめいてしまうわりにすぐおなかいっぱいになったりもする。俵万智の解説を読むと落ち着く。消化を助けてもらえる。ひとりひとりの歌人が生きた時代や状況に思いを馳せ、自分の体験とも重ね合わせながら読み解かれるそれぞれの歌は私からは近いものも遠いものもあるがわからないものはない。孤独、不安、嫉妬、恋はめんどくさい気持ちをたくさん連れてくる。そして歌にするとこんなにストレートになってしまうのも恋なんだろう。逆に言葉を失うことだって多い。なんだか馬鹿になってしまうのが恋だ。

秋深き網走の旅つづけゐむ夫の孤独を妬めり我は 宮英子

俵万智同様、私も網走を訪ね、かつての刑務所などを見学したことがある。網走刑務所は開拓の歴史にも重要な位置を占める。全国を旅してきたが網走はおすすめしたい土地のかなり上位だ。ここにも孤独がある。この歌の「夫」は歌人の宮柊二、歌人夫婦だ。この孤独は妬みの対象となる孤独であり、妬みとともに体験される孤独とは異なる。ひとりでいること、それがいかに難しいことか、それはたとえ秋の網走を旅したところで同じかもしれないがそれでもそうできていること自体がいろんな妬ましさを連れてくる。

暦の上では秋。網走は涼しいだろうか。過酷な冬に向かうそれはそんなに気持ちよくはないものだろうか。どこで生きるのも生きるって大変だ。いろんな気持ちに彩られてそれらが混じって真っ黒な気持ちになったりもするけれど今日もなんとかはじめよう。

さあ6時。準備準備。

この花が咲けばこの季節とわかる。この果実がなればもう一年かとわかる。廃墟、という感じではないな。私がこの道を通いはいじめてから少なくとも2年以上は誰も住んでいないみたいだし。いろんなところをいろんな植物で埋め尽くされてこの時期は中の様子はあまり見えない。でもこんなに色があったら廃墟って感じではない。モノクロ写真の一部に色をつけたみたいな感じとも違う。全部きちんと生きている感じがする。

この道はインターナショナルスクールがあり、私がいくのはちょうどお迎えの時間。日本語と英語を自在に使いこなす親子(男性はほとんど見ない)が続々と集まり別れていく。

はじめて海外へ行ったのは20歳の夏。サンディエゴのSDSUの寮に1ヶ月間。広大な敷地を持つ大学はライブ会場にもなりニール・ヤングとかきてたんじゃないかな。違ったかな。ライブのある日は寮からみた景色がすごかった。毎日プールに入り、海へいき、古着屋とレコード屋をめぐり、最初は甘すぎたお菓子やアイスもたくさん食べられるようになった。友人が恋をした人の結婚相手が海軍の人で海軍専用ビーチでBBQもした。その人がすごくセクシーな水着で犬を連れて海辺を歩く姿が映画みたいでもちろん友人は釘付けだった。日焼けしすぎてカリフォルニアの皮膚ガンの発症率をもとにクラスで叱られた。帰国してから急に体重も増えた。あれだけアイス食べればそうなるよなあ。翌年の夏は六週間、ケンブリッジへ。今度は絶対日本語を喋らないときめて親にお金を借りていった。最高だった。ケンブリッジ大学の有名なカレッジは緑がいっぱいで、庭では無料でシェークスピアがみられた。美術館も無料で毎日のように自転車でブリューゲルをみにいった。児童文化の授業でもブリューゲルの絵は重要で見れば見るほど発見があった。ロンドンにもパリにもウェールズにも足を伸ばした。フランスへ向かうフェリーで死ぬほど気持ち悪くなって以来、車酔い、船酔いに強くなった。酔わなくなったわけではなく酔ってもあそこまでなることはないだろうと思えた。早朝フランスへつき、ぐったりしたままバスの窓からひろーい田舎の景色をぼんやり眺めているうちにパリに着いた。途中立ち寄ったドライブインみたいなところでクロワッサンとカフェショコラのセットだったのかな、を頼んだ。「お前気持ち悪かったんじゃなかったのかよ」と呆れられそうなくらい元気が出た。あの味が忘れられなくてどこいってもクロワッサンとカフェショコラを頼んだ。日本に帰ってきてもそうした。あの味はあの一度きりだった。エッフェル塔の真下でいかにもパリというカフェへいったがお肉が美味しくなかった気がする。必ず一人になれる場所があるというヴェルサイユ宮殿の構内をバスでめぐったが確かにこんなところで読書を、という人がいた。鏡の間ではベルばらのセリフが思い浮かんだ。セーヌ川の船では日本語も含めたくさんの国の言葉で音声ガイドが繰り返されるのが興醒めだった。オペラ座は当時工事中だった。フランスでトレーニングを積んできた分析家がちょうどフランスへいるときであとからその話をした。すでに古い訳のフロイトを読んではいたが精神分析家という存在を当時はまだ意識していなかった。私がはじめて精神分析家という肩書きを持つ人の家を訪れたのはその5年後だ。内戦が続いていたクロアチアの彼は元気だろうか。日本文化をうまく説明できない私の代わりに彼がしてくれた。私よりずっと日本のことをよく知っていた。彼はいつも英語で先生と怒鳴り合いをしていた。いや先生は怒鳴ってはいなかった。怒りをどうにか抑えた声で彼の暴言に注意を与えていた。そんなときの彼は小学生みたいだったが私にとってはさりげなく助けてくれる素敵なお兄さんだった。ケンブリッジでは「これを紳士的というのか」という対応もたくさんしてもらったし、ネオナチの若者には注意が必要だったし、寮の管理人さんやB&Bの宿主には宝くじで待たされたし、お店ではあからさまな差別を受けたし、チェコになったばかりのチェコ出身の私の2倍くらいある優しい彼は美味しいパイを焼いてくれたし、ロシアの家族はロシアのおやつを作ってくれたし、私がスーパーに行く時間に必ずその道をバイクで通るアイルランドの男性とはいつの間にか仲良くなった。みんな今はどうしてるのだろう。差別はやめられてたらいいけど。生きているといいけど。本当に。生きていてほしい。

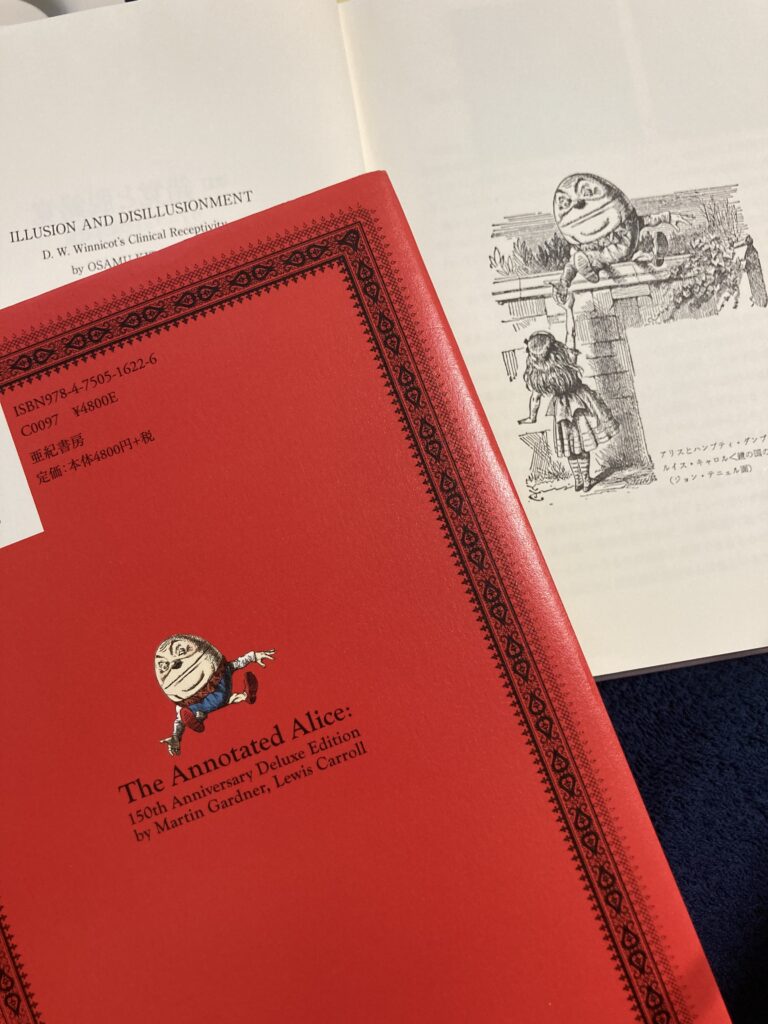

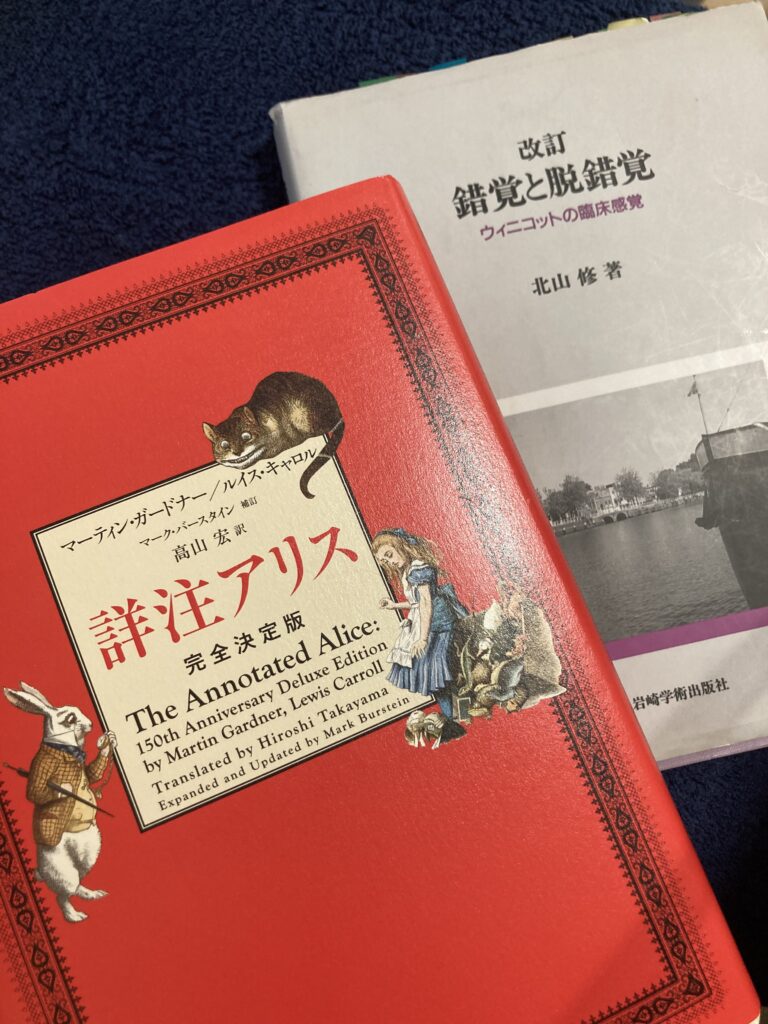

思い出すことをそのまま書いていたら最初に書こうと思っていたアリスのことを書く時間がなくなってしまった。いつもお世話になっている先生とハンプティ・ダンプティのことで盛り上がりThe Annotated Aliceという本を何度も読んだと聞いた。英語かあ、ともうすでに遠い英語に負担を感じながらネットで調べたらあるじゃん、邦訳。しかもすごくかわいい。アリスはこれからも何度も読むだろうから買った。『ピグル』の言葉遊びの世界にもハンプティ・ダンプティがいる。それにしても『ピグル』を素材にした北山理論の概説書『錯覚と脱錯覚』が「品切れ、重版未定」ってどういうこと?もう買えないの?ダメでしょう。『ピグル』の読書会をしている私も困りますよ、岩崎学術出版社さん。まあ私ひとりが困るならともかくあの本はウィニコットを読む時にも大変貴重なのです。ハンプティ・ダンプティの挿絵で始まる名著なのです。だからお願い。みんなが買えるように準備しておいてくださいな。

早朝のルーティンをこなし、珈琲を淹れた。淹れる、という漢字を使うのってこんな時だけかもしれない。「淹れる」はお湯にしか使わないのね。いや、そうでもないのか。ネット上にはいろんな情報があるから結局何が正解だかよくわからない。まぁいいか。すぐに忘れてしまうし、珈琲を淹れる、淹れた、と書くときにしか使っていないのだから。

以前、noteで、バイトしていた店のアイスココアの思い出を書いた。こっちのブログに移行したかどうか忘れてしまったがあれはとても美味しかった。一昨日かな、ここで書いた自転車もそうだけど思い出には必ずモノが登場する。臨床場面を描くときもそうだ。舞台上の小道具にスポットライトが当たるように私の記憶のなかでそれらは時折こうして浮かび上がり再びその記憶と私を交合わせる。

そういえばnoteは退会した。多くの方に読んでもらいたい場合には適したメディアだったみたいだけど、私はSEO対策(?)とかもよくわからないし、これも本当はどうかわからないけど運営上の問題を(ネットで)見聞きしてお金をかけるのをやめた。noteにはダッシュボードというのがあって、アクセス数がわかったのだけど相当の数の人が読んでくれていたらしい。でも私の周りでnoteをやっている人が時折呟いているアクセス数とかものすごい数だから私にはびっくりしてしまうこの数も大したものではないのかもしれない。私は小さいオフィスで地道に仕事をしているだけだからこういう場所で徒然にただ書くのがあっている気がする。

全ての記事を移行したわけではないが(理由はないが移行に疲れてしまった)大したことを書いていたわけでもないからまあいいかと思う。また同じようなことを書くだろう。

いろんなことは相対化することで意味が変わってしまう。その点、モノというのはただそこに、素朴に、確かに(だと思う。触れるし。)存在しているのがいい。マルクス・ガブリエルの『なぜ世界は存在しないのか』という書名が頭をよぎった。来月でる本のなかの一章を書かせてもらったけれど、そこにはモノが登場していない。そこにはどんな意味が、と一瞬思ったけど、すぐに登場している場面を思い出した。私の記憶なんて曖昧なモノだ。

何を書きたかったのか忘れてしまった。珈琲はコロンビアだ。紙のフィルターがどうにもドリッパーっていうのかな、フィルターをセットするあれに収まりが悪い。たぶん、円錐型じゃなくてなんだろう、台形形っていうのかな、それだからだと思う。円錐型も探せばあるけど近くにあるものを使ってしまうのもいつものことだ。お湯を注ぐと陶器のポットにリンリンときれいな音をたてて珈琲が落ちていく。ポットは21年前、北沢タウンホールに移る前の聖葡瑠の前にあった雑貨屋さんの閉店セールで買った。ポットが大好きで、どこの土地へ行ってもポットがあれば足を止める。友達と山中温泉にいったときに山中に工房を見つけて一目惚れしたポットがあったが、迷いに迷った挙句買わなかった。ポットはポストカードみたいに気軽に買えないし、数はいらないので迷って買わないことの方が多い。でも今もあのポットだけはこうして何度も思い出す。あの旅からも20年近くが過ぎた。金沢と山中温泉の旅。激しい頭痛というものをはじめて知ったのもそのときだったが、それも辛い思い出ではない。そのときのことを思い出すと今もちょっと可笑しい。楽しかったな。

聖葡瑠はもうない。移転後も何回か行ってマスターと言葉を交わした。素敵な人だった。独特の雰囲気を持つ常連さんも多くて、小さな店で写真や絵を眺めながらマスターと彼らの話を聞くのも楽しかった。こだわりの珈琲を几帳面な様子で丁寧に淹れてくれた彼は今はどうしているのだろう。だいぶお年に見えたけれど。

書きたかったことを忘れたのに文字を打ち続けてしまった。まだ少し出かける前にやることがあるのだった。

今夜は一年かけて読んできた『フロイト症例論集2 ラットマンとウルフマン』を読み終える。昨年度は『フロイト技法論集』を読んだ。これらについてもオフィスのHPやもうひとつのブログに書いた。来年はドラを読むが、この岩崎学術出版社版フロイトではいつか訳されるのだろうか。そもそも症例論集1、っていつ出るのかな。そもそも存在するのか。世界は存在しないのか。まあ、いいか。フロイトの翻訳はたくさんあるから色々読んでみれば。

精神分析ってなんだろう。ということについて色々考えます。今のところの考えは「精神分析と○○」シリーズ(なんとなくそんな感じで書いてきたこれまでの記事を集めただけだけど)としてオフィスのHPにまとめました。

先日、中公新書ラクレから出たばかりの『ゲンロン戦記』(東浩紀)を読んでいました。副題は、「知の観客」をつくる。私は東浩紀さんの本もそうですが、「ゲンロンカフェ」という開業哲学者、開業批評家としての彼の実践に関心を持って応援してきました。

東浩紀さんがいう「観光客」という概念は、精神分析を語るときにも重要です。

私はゲンロンや哲学の結構良い「観光客」であり「観客」だと思っています。彼らのことを人としてはよく知りませんが、私にとってそれは重要ではなく、彼らの思考や活動に触発され続けているものなので、その内側にいけなくてもずっと支えていきたい知がそこには存在するように思います。

ところで、そこにはいってみてはじめて「知らなかった!」と驚く景色があります。

東さんがチェルノブイリにいわば素人として降り立って知った、ガイドブックにはあったけどその姿を知らなかった景色、私も旅をするのでそのような驚きをたくさん体験してきました。

精神分析もまた、多くの「観光客」を持つ「知」のプラットフォームです。ここでいう「観光客」は、精神分析を受ける(単に「する」が正解かも)、という体験をするより、精神分析家の本を読んだり、ファンになったり、精神分析に触発されていろんなことを話し合ったり、そうやってゆるい繋がりを維持している人たちのことです。

そしてその人たちの存在こそが精神分析という文化を維持しているように私は思います。私がゲンロン友の会にはいったり、本やアーカイブを購入し、そこに触れ続け「観光客」であり続けることでその一端を担っていると感じるように。

精神分析家になるという選択をする人はそれほど多くないでしょう。哲学者になるという選択と同じです。内側での作業はひどく孤独なものですが「観光客」の存在が励みになります。私はそのマイナーな立場から彼らに注意を向けて精神分析という体験を少しずつ対話的な言葉にしていけたらいいなあと考えています。

最近は漫画の貸し借りってするのかな。

昔は漫画喫茶ってなかったですよね。ありました?たくさん漫画が置いてある喫茶店はありましたよね。ゲーム台がテーブルだったり。あとは床屋さんにも漫画がたくさんあった。なんだかいろんなところで読み耽っていた覚えがあります。

大学時代によく利用したユースホステルにもありましたねえ、そういえば。そうそう、旅先にはよくありますね、漫画。宿の共有財産。

専門書だとすぐ眠くなるのに漫画は読み終わるまで寝られない、連載ともなるともう大変、というわけで夜更かししているわけではないのですが、私が読んでいた漫画っていまややや古典なのでは、と思ったりします。というか、今も語り継がれているものは覚えていられるけど、きっと忘れてしまっているのもたくさんあるのですよね。その場ではきっといろんな気持ちをもらったのでしょうけど。

また古くて安い宿で再会できたらいいな。「あー、懐かしい!」と。

尾道といったら小津安二郎。小津といったら『東京物語』なのかもしれないが私には『秋刀魚の味』。あれ、秋刀魚の秋だっけ、と思ったけどそれだと『八月の蝉』と同じですね。あれは『八日目の蝉」でした。角田光代さんの小説。映画も好きでした。

『秋刀魚の味』、娘を嫁がせる老いた父のもの想いとがんばりと悲哀。語るべき箇所は多々ある映画だけどこの映画、食事の場面がたくさん出てくるのに食べ物そのものがほぼみえないのです。お料理の音だってするし、器も食べ物が入った紙袋も登場するのに。秋刀魚も然りで登場せず。

やはり悲哀を味わう、というときの「悲哀」がみえるものではないのと同じように、ここでは見せないことに意味があるのでしょうか。

この主人公は妻に先立たれ、ひとりで子供たちのことを考えなくてはならないのですが、子供にとっては母親の不在を生きるということ。味というのは象徴的です。小津安二郎にとっても母親は大きな存在だったと聞いたことがあります。

尾道のことを書こうとしたら小津のことを書いてしまいました。今年のサンマ漁はどうなるでしょうか。豊漁と漁の安全をお祈りします。

昨日からずっと、というより広島に原爆が落とされた8月6日からずっと長崎のことも合わせて考えている。といっても、私の知っている長崎について思い出を辿っていただけなんだけど。

長崎は平和公園や原爆資料館は必ずいく。長崎は本当に「祈りの街」という感じがする。小道や坂道、広場、ひっそりした場所がたくさんある街というイメージ。電停でいろんなところへいける。眼鏡橋がかかる川沿いもとてもいい散歩道。中華街は私は神戸が一番好きだけど長崎もいい。長崎はいろんな国のお菓子も美味しくて楽しい。グラバー園ではスコールにあった。鍋冠山からの景色が穴場、と長崎の人に聞いていったら、あの時は何かの理由で頂上への道が封鎖されていたんじゃなかったかな。途中からでもすごい眺望だったけど。稲佐山からの夜景もきれいだし、長崎造船所はすごいインパクトあった。色々考えてしまった場所だった。軍艦島は風が強くて上陸できなくて別の島に上陸した。私は船に酔ってしまってダウンしていたからずっと休憩室にいたけど。そのときの船の乗組員さんがすごくさりげなくサポートしてくれたのがありがたかった。船内では、軍艦島の悲しい歴史を映像見ながら話してくれるのだけど実際体験された方のお話で胸が締め付けられた。長崎は「祈りの街」というより祈らざるをえない街といえるかもしれない。

ほかにも色々行ったけど、一番好きなのは平戸かなあ。島原もよかった。貝雑煮を食べた。島原城にはキリシタンの史料がたくさんあって説明も受けられるのだけど関係する場所、全てに行ってみたいと思った。説明してくれた人が上手だったのだと思う。萩、津和野へ行ったときも史料を結構読んでいろんなことを感じた、そういえば。興味深くて誰かに喋った気もするけど内容をもう忘れてしまった。インパクトは覚えているけど。

長崎はとても素敵な街で何度でも行きたいと思う街のひとつだ。あそこに原爆が落とされたなんて信じられない穏やかさで、でも街全体が静かにいろんな国のいろんな痛みを抱えこみながら、祈りながら生活しているように思う。今頃、蝉があの静けさを際立たせているかもしれない。ニイニイゼミはまだ元気に鳴いているかな。五島列島は台風が近づいているようだけど皆さんご無事で、と祈ります。

さっき「つぶやき」で今日は立秋ですよ、びっくり、というようなことを書いて、日めくりの写真を載せました。その右上に小さく「仙台七夕まつり」と書かれていたのを見つけた方もいらっしゃるかもしれません。

一度は行ってみたい仙台七夕まつり。今年は8月6日から8日まで行われるはずでしたが「250万人もの大勢の観客を安全安心な形でお迎えすることは、その準備を含めとても難しく」中止を決定した、と「仙台七夕まつり」のサイトに書いてありました。日本一といわれる誇りある伝統行事の中止、悔しさ、悲しさ、虚しさ、決断を余儀なくされたみなさんがどんなお気持ちかははかりかねます。現実的な損失も大きいかもしれません。それでも「伝統を絶やすまいと、市内の各商店街では素敵な七夕飾りが飾られています。いつもとは違った思い思いの七夕を、ぜひお楽しみ下さい。」と「仙台七夕まつり」のFacebookに書いてありました。たしかに、伝統のはじまりはひとりひとりの小さな、でも切実な願いだったりするのかもしれません。

それにしても250万人ですか。宮城県の人だって全員が行くわけではないでしょうけど宮城県の人口を超えていますね。

華やかな喧騒をのんびりのんびり移動して、賑やかな通りを抜けて、ほとんど人気のない場所に出るときのあの感じ。東京の満員電車から吐き出されるように外に出て互いの顔も知らなまま四方八方に向かっていく、あの無言の群衆とは全く異なる人の流れ、音、空気。ひとりひとり全く異なる文字で書かれた願い事。

お祭りは身体とこころの全部で感じるような特別な瞬間を思い出せてくれるような気がします。移動や集まりが難しいのであれば記憶のなかで、夢のなかで出会えたらと思います。

今日は立秋。まだ真夏と出会ったばかりだけど秋がどんな感じかはよく知っています。

そよりともせいで秋たつ事かいの 鬼貫

8月6日木曜日、原爆投下・全記録という番組を見ていた。

広島には学会でも旅行でも何度か訪れている。野球も見た。広島で広島の友達に電話もした。思い出が多い。

もう10年になるが、世界平和記念聖堂を訪れたとき、そこの職員さん(?)に声をかけられて、特別に見せてあげる、と普段は公開していないというところを案内してもらった。誰にでもそういっているのかもしれないが、たしかにここはあまりに舞台裏、という場所も見せていただいた。このとき、偶然一緒にいた男性が建築家か建築に詳しい人か忘れてしまったけど、とにかく建築に詳しく、この建物のこともそうだし、広島市内にある建築物について本当に色々教えてくれた。その後、時間の許す限り行ってみたが、彼との出会いのおかげでそのときの広島の旅は特別なものになった。

世界平和記念聖堂は村野藤吾の設計。平和記念資料館を設計した丹下健三とは対照的な建築家だ。私は村野藤吾の建築が好きだ。東京にいてもたくさんみられる。この日はその男性たちのおかげで聖堂に施された工夫を隅々まで堪能でき、広島と建築の関係についても聞くことができ、この旅のあとしばらく、私は建築のことばかり考えていた。

75年前、広島で生きていた方々、今も生きている方々が当時の記憶を住まわせる場所を私たちは作り続けていく必要があるように思う。目を背けたくなるような場面を見る目を、その後を生きてその日のことを伝え続けてくれる方々の声を聞く耳を、その瞬間とそれ以前、その後を具体的に想像する身体とこころを、空間として差し出せるように、なにかに囚われていない場所を自分のなかに準備しておけたらと思う。

エノラ・ゲイ の乗組員のために牧師が祈りを捧げるシーンが流れた。私は何をどう祈ったらいいかわからないけど、歴史から学ぶこと、二度と起こしてはいけない、あれは過ちだったということを忘れないでいたい。

今日も暑かったですね。夜の風もなんとなくまとわりつく感じになってきました。月は良い感じに雲隠れにし、でした。夏の月って雲の向こうでもなんとなくすっきりと明るく感じませんか。

以前、お世話になっている先生に「書く」練習として沢木耕太郎を「読む」ことを勧められてとりあえず『一瞬の夏』を読みました。内容はうろ覚えですが、最初に神田でビールを呑んで、新宿でウィスキーを呑んで、1杯目のビールだけが汗を引かせてくれた、というような記述があるのです。この話って結構暑苦しいお話だと思うのですが、その前振りとしてかっこいいなぁと思いました。

ビールの一杯目ってほんとそういう感じですよね、という話ではないのですが、夏ですねえ。今年はビアガーデンとかどうするのでしょう。

今年は十勝の勝毎花火大会は中止らしいです。帯広の藤丸百貨店屋上でビールを呑みながら見たことがあります。ああいう夏がまたきてくれますよね、と誰に聞いたらいいかわからないけど、きてくれるといいですね。でも私には北海道は寒くて、その日も途中でリタイアしてガラスの内側で音と本物が放つ光をみていましたけど。東京の夏はエアコンで喉がやられてしまうし、一体どこがちょうどよいのか・・困ったものです。

今年は小さく線香花火もいいかもしれないですね。

手花火を命継ぐごと燃やすなり 石田波郷

というわけで(前のつぶやきとつながっています)8月です。

今日は夜の予定を間違ってしまいぽっかり時間ができました。ポッカリ月がでましたら、舟を浮かべて出掛けませう、は中原中也でしょうか。彼が生まれた山口県湯田温泉、いつでもいつまでものんびりお散歩していたくなる大変よいところです。お目当てだった居酒屋さんが満席で、お知り合いのお店を紹介してくださって、なぜか駄菓子も持たせてくれて、うかがったお店も暖かく迎えてくださって地元ならではの雰囲気を堪能したことを覚えています。今年はそんな旅もお預けでしょうか。行かれる方は楽しめますように。観光客を待っていてくださる地元のみなさんもどうぞお元気で、と願います。

本当に今年は辛いことが多いですね。もちろん毎年そういうことはたくさんあるのですが、新型コロナはこれまでと違う形で私たちの生活を変えつつある気がします。

ようやく梅雨があけたので「そうだ、暑中お見舞い書こう!」と思い立ち、さっき架空の宛先に暑中見舞いを書いてみました。8月はこんな夏だからこそちょこっと想像書簡のようなもの、あるいは夏の宿題シリーズ的なもの、あるいはこれまで通り?まぁ、気ままに書きたいときになんか書こうと思います。

今夜の月は穏やかです。これからグンと暑くなるでしょうから大雨の被害に遭われた地域の方の体調も心配です。どうぞご無事で、ご安全に。