あくびばかりしている。外は明るい。麦茶が減らなくなってきた。水分を意識してとらないといけない季節。

昨日は日本精神分析協会の定例のミーティングがあった。世界中の精神分析協会がそういうことをやっている。

定期的に会うというのは大切なことでそれで足りなければ臨時で会を開催することになる。

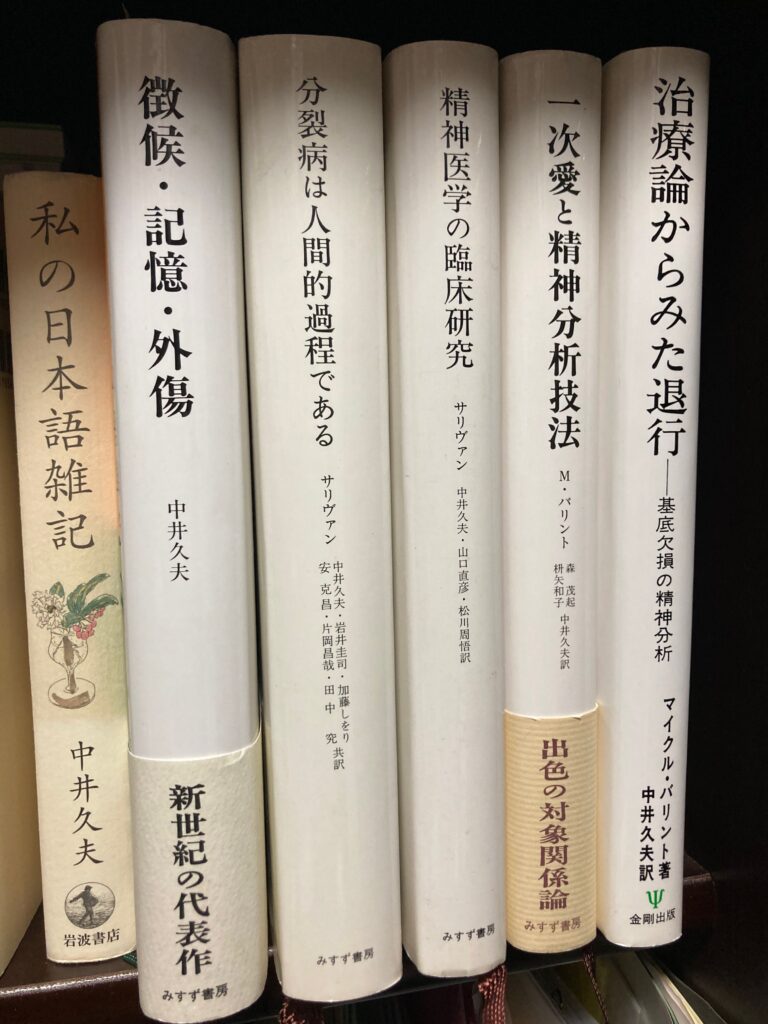

たまたま手元にあったジョージ・マカーリ『心の革命』(みすず書房)をぼんやり読んでいた。

多くを破壊され追放され失いながらも死ななかった精神分析の戦後についてこの本は詳しい。

戦争による大量の亡命は精神分析の地政学に変化をもたらした。

英国精神分析協会ではウィーンとロンドン、つまりフロイト(アンナ・フロイト)とクラインをめぐる大論争へと発展した。

その結果、英国精神分析協会における訓練は3つのグループによってなされることになった。

精神分析のコミュニティとは、科学的自由とは、という問題は日本で精神分析的な臨床を試みる人たちの間でもアクチュアルだろう。

さて、この論争の詳細はThe New Library of Psychoanalysisシリーズの一冊”The Freud-Klein Controversies 1941-45” Edited By Pearl King, Riccardo Steiner(1991)に全て書いてある。大著。

『心の革命』にも引用されているこの大論争におけるウィニコットの発言は印象的だ。

1942年3月11日、The Second Extraordinary Business Meeting(第2回臨時総会)においてウィニコットは単にフロイトを信奉するのではなく科学的であることの重要性を

Freud would not have wished us to limit our search for truth,

フロイト教授は「真実の探究の幅を狭く」したかったわけではない、(652頁)という言葉で示した。

この日の議長はDr.アーネスト・ジョーンズ、出席者は以下の25名である。

Dr Glover, Mrs Klein, Dr Rickman, Mrs Riviere, Mrs Isaacs, Dr M. Schmideberg, Dr Wilson, Dr Friedlander, Dr W.Hoffer, Dr Weiss, Dr Herford, Miss Freud, Mrs Burlingham, Miss Low, Mrs H. Hoffer, Dr Lantos, Mrs Ruben, Dr Franklin, Mr W.Schmideberg, Dr Winnicott, Miss Sharpe, Dr Gillespie, Dr Thorner, Dr Heimann

錚々たるメンバーがどんな立ち位置から何をいったのかを追うのは興味深い。歴史は重要だ。記録も大切だ。

ウィニコットはこの発言の冒頭、I implied that the present chaotic state would be healthier than order resulting from any agency other than pursuing a scientifc aim. といっている。

そして科学的な目的とは何か、についてこう説明する。

What is this scientific aim? The scientific aim is to find out more and more of the truth, I was going to say, to seek fearlessly, but the question of fear and fearlessness must be left out of the definition. We as analysts should know better than most that some fear of truth is inevitable. Playing the scientist can be quite a good game, but being a scientist is hard,.

クラインはこの発言に賛同した。ウィニコットはクラインに師事したからそれを擁護するのは当然と思われるかもしれないがウィニコットはインディぺンデントであり誰かを信奉するよりも自らの臨床体験から精神分析を科学的に探求した人だった。だからフロイト信奉者よりもクラインを支持すると同時に二つに分裂しそうな協会にカオスであることの重要性、真実に対する恐れは避けがたいが探究を続けなくてはならないと語りかけ第三の立場として機能した。ウィニコットの発言を受け、クラインもフロイトを引用してこういった、と続けて書いていきたいがまた今度。

今日もカオスかもしれないがそれぞれの場所でどうぞご無事に。こっちはカラスが大きな声でなきながら通り過ぎましたよ。飛べない私たちは地道にいきましょ。良い日曜日を。