どんなに暑くてもあったかいお茶は美味しい。相変わらず長津田の菓子処かわはらのお菓子。今日は「おのたち」。ひらがなのそばに小さく漢字で「お野立」と書いてある。戦時中に天皇陛下が立ち寄ったところということらしいです。だから菊紋みたいなかわいい形なのね。原材料は小麦粉、砂糖、卵、バター、白餡、チーズ。チーズだったのか!良い並びですね。バラバラと並べるだけで美味しいものが出来上がるとわかりますね。

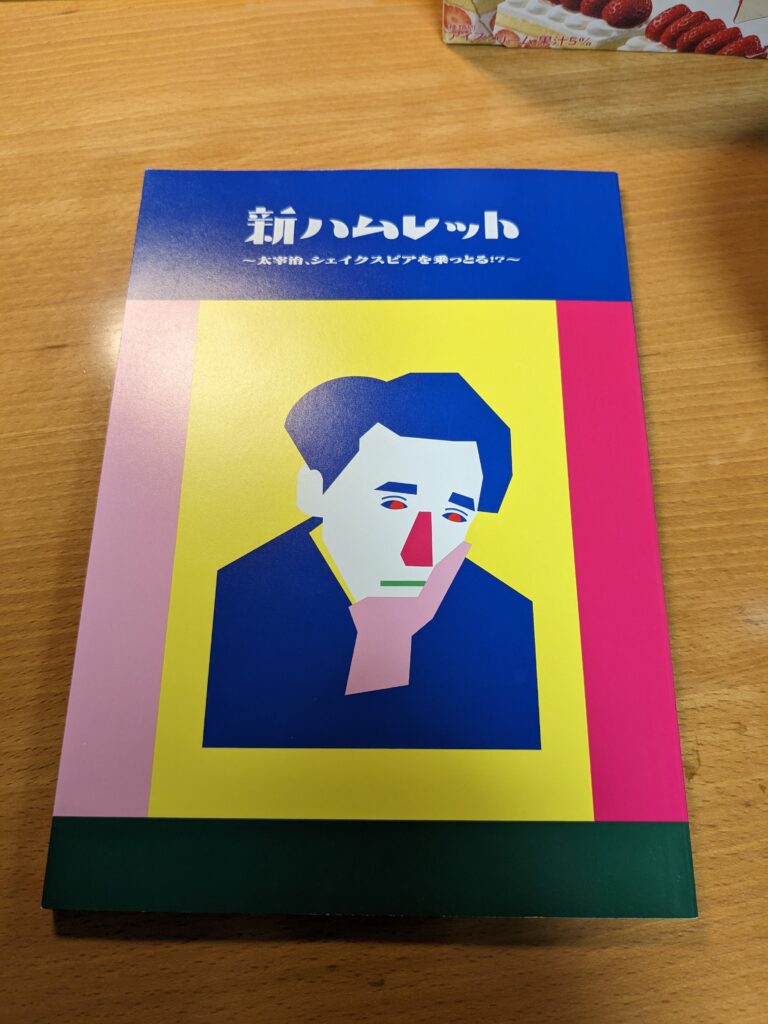

昨日は移動途中に図書館に寄りました。久しぶりに行ったけど冷房がちょうどよくて快適でした。調べ物に行ったのですが結局持っていた本を貪り読む時間になってしまいました。昨晩ツイートしたこちらの二冊。

『帝国の追放者たち』(柏書房)のことは昨日も少し書いたけど同時代をそれぞれの国で生き、故郷(ルビはホーム)から別の見知らぬ土地へ流された3人の人生をたどり、実際にその足取りをたどる紀行文学(っていうんだって)。故郷とかホームシックという言葉なんてあまりに使い古されているように感じていたけど使い古されるほどに捨てきれぬ言葉なんだと感じた。

最近、トランス差別に関わる編集者や作家の方々が本が「間に合わなかった」とそれがその時期に必要だから書かれ出版されたにも関わらず被害を食い止められなかったことを悔やむような言葉を書いていたけど本ってきっと私の仕事と同じで即効性とかないと思う。SNSで「これ読んで勉強して」みたいな言葉がヘイトを吐く人たちに向けて書かれたりするのを見るけど学ぶ気などサラサラないからそういう言葉が吐けるわけだからそういう意味では本って無力でさえある。読んでも都合のいいようにしか解釈しないでしょう、きっと。残念なこと。ものすごい読書家で書評とかいっぱい書ける人でも単純なやりとりを悪意まじりでしか読めない人だっているのもよくあること。急に「それはどこに書いてあるんですか」とか圧かけてきたり。コミュニケーションって文字のやりとりだけではないなんてそれこそ多くの本に書いてあるのでは、と思うけど意外と書いてないのかしら。だとしても書かなくても伝わることってたくさんあるはずだよね、相手を人として扱うならば。学びは結局姿勢の問題なのかも。実際、学びってどこでも可能で『帝国の追放者たち』を読みながら私は在日の人やトランスの人たちのことを想った。それそのものが書いていなくても人の人生から大切なものを奪う人たちの思惑とそこを流されずに(あるいは流されながら)生きようとする人たちの物語として浮かびあがるものは共通する。文庫化された『パチンコ』も日本が朝鮮半島を統治下に置いた年から物語は始まる。場所は釜山の島。ここでも故郷とは、母国とは、という問いを立てざるを得ないがこの本は人物描写が驚くほど繊細で自然に心を重ね揺さぶられてしまうのが一番の特徴だと思う。状況がなんであれ彼らは生きていてその苦悩や優しさに胸打たれる。傍観者になんかなれない。そういう気持ちを起こさせてくれる本は知識とは異なる形で学びを提供してくれている。むしろ知識より生々しい形で直接的に。良い本に出会えてよかったです。

さて今日は土曜日。三連休の方もいらっしゃるでしょう。少し涼しいといいですね。引き続き熱中症には十分お気をつけてお過ごしください。