小さい子と遊ぶとそれ以外のことはなにもできなくなる。子供1人で大人が3人以上いればひとりが遊んでもうふたりがしゃべっている時間もあるが結局全員の注意は子供に注がれている。楽しくて楽しくてなんとか眠らないようにいろんなことをする子供がおかしくてかわいくてみんなで笑う。ようやく腕に抱かれて眠りそうな子供のそばであとのふたりは声を潜める。小さな身体でチュパチュパと音を立てながら眠りに落ちようとする姿に懐かしさを覚える。懐かしいと愛しいはセットで生じる。子供がいる大変さを語りながら子供に時間をとられながら子供と一緒によく笑い子供の仕草に驚き発達を心配し「そうか」と何かを発見しということを子供のそばで繰り返す。自分のしたいことすべきことは全く進まない。それでもなんとか進める。大変としか言いようがない毎日だがそれはネガティブな意味だけではなくとにかく予測不可能だということが想定される毎日だからだろう。私は子供と関わるのは仕事でも趣味でも生活でもあるのでわりと役に立ちありがたがられるしいろんな親たちといろんな子供と遊びながら話をしてきた。子育てを語るというより子育てをしているその人が語ることはそばにいる子供の語りでもある。彼らの親の語りでもある。ひとりの人に生きている歴史、生きようとされている歴史、そういうのが大切にされればいいなと思いながら話を聞く。当事者として語ることと第三者として語ることは当然異なる。当事者のくせにあっという間に第三者として語れてしまうこともある。子育てをしている人にはそれができない。だからきついということもあるだろう。なかったことに、いなかったことにできたらどんなに楽か。負担を引き受ける方の願いは大抵望ましくないものとされる。おかしなものだ。どうして自分だけ逃れらられると思ってるんだろう、実際逃れられてしまうのだろう。前者は個人の問題で後者の社会の構造のせいだとかざっくりしたことをいっておこう。戦争が起きている世界のすぐそばで心はもちろん身体的な搾取を行う一方で人の相談にのって感謝されたり大きなこと、丁寧なきれいごとをいって大きさを問わずメディアと共謀しナルシシズムを満たされている個人は子育てをしている人の横で何も見えていないかのようにしてでも見えているから急に怒鳴ったり暴力を振るったりしながら外では「いい人」でいる人と何が違うのだろう。あれはなんだったんだろう問題がこれとあれは何が違ったんだろう問題として私の中で変換されがちな今日この頃。やるべきことやりながら感じたこと今日も色々書きつけていきましょう。

投稿者: aminooffice

臨床心理士/精神分析家

ジェンドリン『プロセスモデル』を読んでいた。

ユージン・T・ジェンドリンの『プロセスモデル 暗示性の哲学』(みすず書房)を読んでいた。ジェンドリンといえば来談者中心療法(Person-Centered Therapy)の創始者、カール・ロジャースの統合失調症に対する治療に関する研究であるウィスコンシン・プロジェクト(Wisconsin Project)のメンバーで、その後フォーカシング(focusing-oriented therapy)を開発した人。ウィーン生まれ、ナチスを逃れてアメリカへ移住、シカゴ大学で哲学のPh.D、その後ロジャースのいるウィスコンシン大学精神医学研究所へ。私が若い頃は村瀬孝雄先生とかまだ生きていらしたけど大体の臨床心理士は特定の治療技法の訓練システムに入るなら海外へいく必要があった(ABAだってそうだったから諦めたし)時代だったから日本で学ぶならその技法の「大家」と言われる人のセミナーに出たりという感じで、特定の技法というよりいろんな治療法を満遍なく取り入れていた牧歌的な時代だったと思う。CBTと精神分析の対立は一部ではあったみたいだけどどちらも日本でトレーニングを積んでいる人は少ない時代だったし(精神分析は今もだけど)私の学習環境や臨床環境は極めてのどかで恵まれていたと思う。今も当時の同僚は友達として助けてくれる。私にとってフォーカシングもそういう技法の一つだったのだけど村瀬孝雄の話を聞くために講演会に行ったらちょうど亡くなってしまってそれ以来フォーカシングは遠くに行ってしまった気がする。私は精神分析のトレーニングに入ったし、身近な友達もそれぞれ別の技法へ向かってフォーカシングを使った臨床をしている人がいなかった。あれから30年近く経って私が唯一ジェンドリンといえば日本では、ということで知っているのは末武康弘先生だけど今回の『プロセスモデル』は末武先生たちの翻訳。難しい本なはずなんだけど意外と読みやすく感じるし註が勉強になるしフロイトとかウィニコットとか出てくると嬉しい。

中身について書こうと思っていたのに思い出話を書いてしまったらまあいいかという気分だな。みすず書房のサイトとかをご覧くださいね。フォーカシングの背景をなすジェンドリンの哲学が詳細に書かれているから。私はもう技法としてフォーカシングを学ぶ余裕はないけれどどの技法もその技法がどうやって生じてきたかを学ぶことはこうやってしていくと思う。ジェンドリンは体験と体験過程(ing系が大事ということ)を分けてフェルトセンス、IOFI(instance of itself)という普遍原理を想定し意味創造プロセスを理論化しようとした人なのだと思う。それは人間だけではなく生命体全体の進化に関する心理学でもあった(雑すぎるので興味がある方は本をお読みくださいね)。インタラクションファーストであるのに言葉を持つゆえの不自由さを持つ人間の知覚以前の場を身体に見出してそこで暗示されているfelt meaningに触れていくことが新たな意味の想像へ繋がるという身体とシンボルの橋渡し的なことをジェンドリンは考えていたのかな、というのが私の単純な理解。とにかく知覚以前を「暗示性」という言葉で明示していきたいという感じ?そうそう、翻訳の副題「暗示性の哲学」なんだけど本文中では暗示はインプライとカタカナで表現されている箇所が多いのも印象的でした、とかいってパラパラ読みだからあくまで今のところの印象。

誰かのいっていることにはその背景があるって考えるのは普通だと思う。誰にでも個人の歴史を超えた歴史が備わっているわけだから。だから何というわけではないのだけどそういうこと考え出すとこっちではこんな苦しくてでも本当にそれはどうしようもなくて何をどうしたところで何かが終わることなんてないんだみたいな辛さに覆われてしまうときがある。大抵は目の前のことに追われているからそれに呑み込まれずにすんでいるけどそういうときに本がベストセラーになったりする学者とかそうでない人がラディカルな物言いしていると「あなたはご自身もそこに含まれているって覚えてらっしゃいますか」と言いたくなるし、逆に一方では「ただの言葉」であるそういう表現に対してその人の人生全部乗っかってないと嘘つきだみたいにいう人にも「あなたその人の誰ですか」って言いたくなる。なんで生活を共にしているわけでもない人に一貫性押し付けられなきゃいけないんだよ、しかもその一貫性って矛盾だらけのおまえのだろうが、と汚い言葉遣いで言いたくなったりね。人間って矛盾だらけだから苦しんで苦しんでそれでもなんとか生きてるんじゃん?と思わないですか?だからなんかもう本当に辛いけどなんとかやろうねくらいのちょっと思考停止したことしか言葉にできなかったりするわけです。たしかに言葉は頼りないよ、ドクタージェンドリン。でも新しい体験に開かれているはずだよね、人間も。完全に自分に都合のいい読み方をしている部分だけ書いてしまった。みんなはどうかな。今日はお休みですか?お休みの人もそうでない人もどうぞご無事で。体温調節も難しいけどお気をつけてお過ごしくださいね。

『別れる決心』をみた。

腰が痛い。眠すぎて変な格好で断続的に寝たり起きたりしたせいだ。理由がわかる痛みならきっと大丈夫。

『別れる決心』という映画をみた。友達や知り合いがみたいすごいと呟いていたのでぽっかり空いた時間ができたときにパッと予約してしまった。他にみたい映画があったことをそのときは忘れていた。朝イチで映画館へ。6番のスクリーンへいくとキムタクと綾瀬はるかの映画のチラシが貼ってあった。うん?ここじゃないのか?前を歩いていた人もそんな感じで引き返していったけど私はまあここだろうと入っていた。でも引き返してくる人がいる。え?ここじゃないの?と思って引き返すと係の人がいて聞いてみたらほへ?という顔をされたあとすぐチラシに気づき慌てて謝ってここであってるよ、チラシを変えてなかっただけですから、みたいな雰囲気で私に伝え走り去っていった。こういうののチェックってルーティンではないのかもしれない。ある程度の期間やる映画が多いものね。

映画に関してはなんの前情報もなくただ周りで話題というだけでいったけど途中からあぁだから「別れる決心」かと切なくなった。

なんでこうやってすぐに惹かれちゃうかね、と思いつつすぐに手出したりしない(出せる関係でもない)のがかえってエロティックでロマンティックでよかった。にしてもこの音とカメラワーク、パラノイックでやや倒錯的。私はこういうの好きだけど。主役の二人がとっても魅力的。一方は移民(というのかな)で援助職で女で一方は自国の優秀な警察という設定がすでに多くの悲劇を孕んでいるがだからこそ惹かれてしまう部分も警戒し続け注意を向け続けることが愛という言葉を使わない愛みたいに感じられるのも暴力と殺人はどの規模でもどちらにも常に願望として存在しそれが身近だからこそ別のものに執着するのもどれもこれもよくわかるなあ。特定の言葉を使わないこと、霧で見えないこと、いろんなことを曖昧にぼかしてこそのロマンスだなあ。証拠隠滅しても残ってしまうものがあるからジレンマも生じるし。しっかしこの警官は優しくて頼りになるんだかならないんだかわからないとはいえ愛すべきキャラだけどなかなか狂ってんなと思わされましたね。普通の顔してそんなこと言ってるみたいな。暴力と殺人から離れられない点では追う方も追われる方も変わらないのね、特にそこに「愛」みたいなものがあると、みたいな場面もあったけど死ぬのはいつもこっちだなという感じもした。主人公二人はそれぞれ狂気に触れる生活で自らも狂気を纏いつつ知的で理性的で戦略的なのはサスペンとして面白かった。周りの熱い反応と比べるとだいぶ冷めているけれど背景とか考えるとこの映画は社会的な意義も大きいのかもしれないなあとか思ったりもした。別れる決心ってしてもしてもなかなかね。育ってきた環境とか切り離しがたい運命的な何かより人の方が別れやすいはずだからなんとか死なずにいく方向で愛し合ったり別れたりまた愛し合ったりできたらいいんだろうけどこの映画でも死ぬ方は終わりだし残された方はまたそういうチャンスがあるのでしょう、今は死にたくなるほどの慟哭にあるとしても。人間って、と思った。

すごく思い入れがあるわけでもこの映画の何かに詳しいわけでもないけど感想をタラタラ書いてしまった。眠いけど今日もなんとか。

昨日、三木那由他『グライス 理性の哲学』(勁草書房)を開いていたはずが持ち歩いたのは小さくて軽い古田徹也『いつもの言葉を哲学する』(朝日新書)で読んでいたのはもはや紙ではなくkindleの三木那由他『話し手の心理性と公共性』(勁草書房)。三木さんは文庫じゃないのは両方勁草書房なのね。書いてみてようやく意識することってあるね。

書くことに関する本も山ほどあるねえ。私も辛いときほど小説を書きたくなって小説を書くための本とか何冊か読んでるけど書き物に生かせるほど読んでも書いてもいないねえ。でも小説でなくても、こんな駄文ブログであっても、書くことで自分をどうにかこうにか保とうとしているところは多かれ少なかれある。ひどいことって色々あるから。個人の体験で外側に見えているのってほんの一部。いろんな話を何年聞いても、まだ本人が知らなかった本人のことがたくさん出てくるんだから。そのプロセスでまとまらなかった断片がなんとなく居場所を得たりもするから量的な問題ではないけれど。言葉はいつも必要だし、コミュニケーションに関する本、言葉に関する本も出続けるよね、そりゃ、という感じかしら。言葉にできない、ならない出来事って尽きないけど。悲しいことに。苦しいことに。物言わせぬ圧力をかける側が相談って大事だよねとばかりに周りに上手におはなしして同情共感されているのをみたりするとそれはそれで地獄だったりするし(私は「地獄」という言葉を使うたび九相図を思い浮かべています。あれについてはまた別の機会に。)コミュニケーション大事だよ、相談大事だよ、と言いつつそのあり方によってはそれ自体がまだ誰かの傷口を広げるわけだ。そういう困難や不均衡は生じるわけだけどそれこそ言葉を持ってしまった以上そういうのは仕方ないのでそれぞれがどうにかこうにかやっていくために今日もまた言葉に困り言葉に助けられながら。

三木那由他『話し手の意味の心理性と公共性』はグライスの意図基盤意味論(これは『グライス 理性の哲学』で詳細に書かれている)に対する批判から共同性基盤意味論を立ち上げることによってコミュニケーションにおける話し手の意味の公共性に注意を向けさせる本である(と思う)。そこでは共同的コミットメントによって誰かと出会い、共にあることが重視される。私はこの考えはウィニコットのshared reality、サリヴァンのconsensual validation と重ねて考えることができると思って読んだ。精読すべき本だと思うので近いうちにしよう。

知識

早朝から國分功一郎さんたちのUTCP公開セミナーをみていた。2月18日(土)午後に行われた柄谷行人『力と交換様式』(岩波書店)の合評会の映像のアーカイブ。1:28:55あたりから本編、というのが面白い。動く國分さんがいるのに何も聞こえないし何か始まる気配がないから私のパソコンがおかしいのかと思った。会場には柄谷行人ご本人がいらしていたとのこと。いいねえ。そのあとご本人からのフィードバックもいただけたのよね、きっと。私はまだ読んでないけどDの到来か。こういう話だけ聞いていると面白いような気がしてしまうけど知識も教養も足りなすぎるからまずはとりあえず読むだな。いつもそうだ。

言語論の講義を受けて発表もした。話題にでた三木那由他『言葉の展望台』(講談社)を再読しようと思ったが読みやすいそっちはいつでも読む気になるだろうからモチベーションが落ちないうちに途中までしか読んでいなかった『グライス 理性の哲学 コミュニケーションから形而上学まで』を開いた。あ、話題に出たのは『会話を哲学する コミュニケーションとマヌピュレーション』(光文社)のほうか。昨年刊行された『実践 力動フォーミュレーション——事例から学ぶ連想テキスト法』(岩崎学術出版社)の刊行記念に監修者の妙木浩之先生が寄せた文章にもこの本は登場する。

コミュニケーションは断たれてしまったら何も生じない。それは未来にとっては危険なことだ。いくら本を読んだところで知識を身につけたところで実際のあり方をずっと問い続けて自らも実践していくことがなければ言ってるだけの人たちと変わらない。言ってるだけであっても言えてるだけマシかもよとも思うが。文章を書くその人がどんな人であろうと読んだり聞いたりすれば助かる人も多いだろうからそれはそれで一つのコミュニケーションのあり方なのだろう。そういう乖離を見せつけられる距離で絶望を繰り返しさらにコミュニケーションを断たれたとしても(ひどいことは大抵最後までひどい)知識は知識だ。とても冷めた気持ちで言葉を物質として淡々と取り込む工夫も必要だ。三木さんの本を読むとなおさらそんな気持ちになる。動けないという意味で時間が止まる。思考が停止する。それでも時計は動き続けひどい人はひどいまま今日も元気だろう。冷めた気持ちで淡々と。いずれ使えるように素直に取り込んでいこう、それが誰から発せられたものであっても、正しいと言われる知識であれば。

オフィスから少し足を伸ばしていけるとしたら、って突然なんの話かといえば梅園の話。私のオフィスは京王新線の初台駅が最寄りだから百草園とか(駅も「百草園」)小田急線の参宮橋も10分くらいで行けるので梅ヶ丘駅の羽根木公園とかがお勧めかな。百草園は急坂をゆくので運動不足の人はこちらへ。百草園の少し先、えー、せっかく登ったのにまた下るの、という感じで降っていくと小島善太郎記念館というのがあってそこは今次女(昭和2年生まれ)の方が館長をされてて皆さん大変丁寧に説明をしてくださいます。おばあちゃんのうちへ遊びにいっていろんないいもの見せてもらいながら思い出話を聞くみたいな時間を過ごせますよ。百草園方面に戻るにはさっき下った坂をまた登らないとだけど。山道よりアスファルトの坂の方がきついけどがんばって!駅から少し歩くけどモグサファーム直営のジェラートのお店もいってみて。街道だから歩きやすいし辿り着いていただくジェラートは特に美味しいから。でも食べる場所は外のベンチだから晴れている日がいいんじゃないかな。今日とかよさそう。いいなあ。私も行きたい。

さっき書いた小島善太郎は洋画家で多摩の方の絵をたくさん書いているのだけど記念館には私が実家から眺め慣れていた妙義山の絵も数枚あってそうそうこの雰囲気と思った。八王子市夢美術館もおすすめされたからいってみたいなあ。

論文の精読とかして頭が働かないから、というか、これをもとに話し合うのにすでに力尽きているってどういうこと?こういうこと。素敵な景色と美味しいもので楽しくのんびりしたい。あ、でも今日じゃないけど楽しみな予定をひとつ思い出した。あーあ、とため息つきつつやるしかないね。みんなはどうするのかな。それぞれの日曜日、良いことありますように。

ロケットとかロボットとか。

どうにもならないことにもういい加減にしてくれよという気持ちでため息をついていたらすごく時間が経ってしまった。やばいやばい。そんなことでやるべきことを回避している場合ではない。実際マジでいい加減にしてと思っていたりするわけだがやめられない行動、変えられない習慣に対して他人がエネルギーを使うのは合理的ではない、と思うべきだ、と言い聞かせる。無心に読まねばならぬものたちがたくさん。ざっとは読んだがただ読んだだけなのでほとんど何も残っていない。発表の資料作っただけでなんかすでにやった気分になっていた。それとこれとは別だよ、と自分に言い聞かせないと動けない。自分に言い聞かせることが多すぎて大変。

昨日、H3ロケット、発射できなかったんだ。昔、沖縄のJAXA(言い方合ってるかな)へ行ったとき、誰もいないライブラリでいろんなビデオ(だったと思う)を見た。種子島にも行きたいな、とその時から思っているけどまだ行けていない。私はロケットというものがどうしても現実のものと思えていない。何をしに宇宙へというのも読めばわかったような気になるが「で、何のために?」とまた最初の疑問に戻ってきてしまう。ロケットとロボットはいまだ私の中では絵本や小説の中のものなのかもしれない。

この前、バスを待ちながら小さなペットショップのもっと小さな檻に入れられた犬を眺めていた。犬はよく見えなかったのだけどその店全体をまじまじと眺めることを私はこのバス停を使うたびにしている。「何のために?」という問いはニンゲンナニサマと自分が思うという矛盾から距離を取るためのものかもしれない。だとしたらずるいね、私は。オマエも人間だろ、という話。

そらー、うちゅー、と見上げているだけの毎日だけどこんなことしている間にも人間は・・あとが続かない。色々ありすぎる。

とりあえず目の前のことをなんとか。みんなは今日は?もう起きたかな。まだ早いか。土曜日だもんね。東京はいいお天気。昨日よりは寒くないかなあ。どうぞ暖かくしてお過ごしくださいね。

寝不足だけど眠くはない。この場合、寝不足というのはショートスリーパーの人でもこのくらいは寝るんじゃないの?みたいな基準と比較しているだけなので私が眠くないのなら全く構わないのかもしれないが多分どうせきっとこの後すぐ眠くなって移動とかが辛くなりそう。

ここでも何度も使っている表現がある。特定の人をさしているようでそうでもないみたいな書き方も頻繁にしている。昔、私の先生が本を出したときに「この本を読んだ先生の患者さんは皆さんご自身のことだと思うのかも」といったら「そうかもね」と先生は笑った。ものすごくたくさんの人それぞれと膨大な時間を過ごして記録を書き続ける生活をしていれば人のある程度普遍的な部分というのを描写できるようになるので読む側はどこかしらに自分と先生との関係や自分の特徴を見出す。というか人ってなんかどこにでも自分を見出すでしょう。八百万の神と多くの人は抵抗なく共存していて自分の性格とか運勢とか言い当てられちゃったりするわけだし。

私は自分を含めた女が身体と心を傷つけられたと感じた、感じている、感じ続けている場合の状態をいろんなふうに書いているのだけどほんと言葉っていかようにもとれるよな、と思うことがしばしば。たとえばひろゆきみたいな人のことを書くことでひろゆきを問題視するリベラルで無難な「いい人」のことも書いているみたいなことがよく起きていると感じる。そういう重なり合いがセクシュアリティに関する出来事を「問題」としたり「事件ではない」とか「よくあること」としたりすることと関係あると思っている。境界線はどこかしら。巧妙に発信し、巧妙に誤読するというように意識的にやることもできるけど何も考えずに読んだり聞いたりしているのに相手の意図や別の人との受け取りと全く違ったということだって生じる。特定の人のセクシュアリティをひどく傷つけると同時に別の人のセクシュアリティに良きものとして絡んでいく社会的には人気者、なんていくらでも聞いたことがあると思うけどこういうのを実感を持って考えていくと法律の壁や連帯の難しさとかものすごくいろんなことに陰鬱としてくるんだな。社会的に裁かれることもなく平然と賞賛と共感をえる小さい社会でのインフルエンサーでももっと公の偉い人、すごい人でも誰か特定の人のセクシュアルなこころを踏み躙りつづけている可能性というかそういう実態があることを描写し続けることは大切だと思う。

さて、週末は前意識と無意識の間で言葉がどのように変容していくかを考えることになりそう。痛みの多い毎日に防衛一方で過ごすのは自分のこころを殺しているようで辛すぎるけどそうでもしないと外に出ることもできず身を潜めるしかない人もいることに思いを馳せつつ今日も。

見えないことの扱われ方

山梨銘菓「くろ玉」、かわいいし上品な美味しさだった。

どうしてこの人のやることは支持されてこの人のやることは事件にされたのだろう。行為としてはほとんど同じなのに、と話すことがある。ここでも「あれはなんだったんだろう」シリーズで書いたと思うけど主にセクシュアリティに関することは思弁ではなく具体的に個別的に考える必要があるのでいくらかの加工をしつつ残しておくことが大切だと思う。女の身体が絡む場合はいつという時間の観点も必要だろう。「年齢とか関係ない」とか気楽にいえる人はそれはそれで幸福かもしれないが人の痛みに鈍感でいられているということかもしれない。

友達と話したりnoteに創作をしていると支配や搾取の芽は欲望がある限りそれぞれが持っていると感じる。同じような体験を繰り返すことで前の体験をなかったことにしたり、抑圧を強めることで別の仕方で表現したり、それらの構造を探りつつ目の前の相手との関係で葛藤したり、それぞれのあり方でそれらの現れ方や外からの評価は全く異なると感じる。でも一番感じるのはそれが問題や事件として認識されるかどうかはそれまでの環境が少なからず影響しているということ。環境というよりは構造といった方がいいかもしれない。

SNSにみられるパターン的な共感、同調の行為は自己顕示欲を見知らぬ人に満たしてもらうことを可能にしただけでなく、かわいいと思えなくなったら捨てられてしまうペットのように扱われる人、そう扱う人を増やしたかもしれない。「まさかそんなことをする人とは」というほどにも近くない「良い」部分だけで関わり合える関係における共感、賞賛はそれを受ける人には気持ちよく、そうでない自分、そうでない関係を葛藤的に否認したりしながら様々なネガテイブな気持ちと関わり合う面倒を減らす効果もあるのだろう。ひとりをポイ捨てしても多くの人が変わらず好きでいてくれている、という量の問題。トロッコ問題を意味のない問題設定としていたあの人も自分のこととなるとそんな感じだった。大丈夫、みんながいる、という場合の意味も変わってきているのかもしれない。

二次被害、三次被害という言い方をすることがあるがその言い方ってどうなんだろう。たとえばポイ捨てされた人が傷つき続けるか、回復するかは確かにその相手がその件で社会的にどう判断されるかも関係するだろうし、その人が元々持つ資源や環境やその後のケア的な何かと出会えるかどうかも関係するだろう。一方、二次三次とかでなくただずっと継続して膨らむばかりの傷つきもある。これは何よりもその出来事の終わり方が関係しているのではないかと思う。心身を密に付き合わせるなかで積み重ねてきたものをどう扱われるのかというのはその人の人生を左右するでしょう。周りからは決して見えないことに対してお互いがどう責任をとるのかということでもある。難しいけど今日も生きていかないとね。いかないとってことはないけどなんとかがんばろ。

実験、「あと」、「被害」

資料を作らねば、と毎日言っていて、それなりに作っているのだけど次から次へと。ここに書くようなことと違って吟味が必要なので時間がかかってしまう。がそういう作業が背景にないとこんなところでこんな実験みたいなことをしていても意味がない。私にとって、だけど。ここは実験場所だったり自分の状態を確かめる場所にもなっているから。言葉が出てくるスピードとかトーンとかは自分にしか感じられていないのだけれど内容よりもそっちの方に意識を向けて今日のそれがどうであってもしいつもと違うならどうしてかということをなんとなく考えながらこうしている。バスケ部時代に連日とてもきついフットワークをやっていた。身体の動きとしてはもう染み付いているから、というか新しい動きが加わるときにそれまでの動きがいかに染み付いているかがわかるのだけど、そういう自動的に動く身体を基盤とした行為に無意識が宿っている気がするのかもね。身体の調子が悪い時って意識的には何も考えてないみたいな状態になりにくいもの。バスケで怪我したときみたいに庇いながら動く

とどうしても全体のバランスが悪くなるし。というか当時結構な怪我してても部活休まなかったのはどうしてだろう。普通休むだろ、と今なら思う。いろんなおかしなことをしてしまってるよね、毎日。きっと今日も何かしらするでしょう、あとから思えばどうしちゃったんだよみたいなことを。その「あと」がいつになるかわからないけれど。

ここ数ヶ月、被害と加害ではなく「被害」についてずっと考えている。臨床では加害者臨床ということがあるのだけど被害者臨床とは言わない。普段の臨床で被害か加害かで考えることも少ない。そんな単純ではないから。それでもある出来事から「被害」と呼びうるものが確実にあることを知ってそれについてずっと考えている。その人がそういえばそう、みたいな言葉の使い方ではなくてむしろそういう風な言葉の使用を含めてその言葉が使われる意味を考えている。

あ、資料作らねばだった。あと少し。東京は今日は晴れ。昨日も晴れだったっけ?とにもかくにもどうぞお元気で。怪我とか風邪とかにも気をつけてお過ごしください。

やってみなくちゃわからない

眠い。コーヒーであつい。ポンカンを先に食べてしまったのはなんか失敗。中学生のときだっけ、舌のどこでどの味を感じるかとう味覚の勉強をしたとき、舌を区分けしたつもりで辛い食べ物を甘味を感じる舌先において一瞬「辛くない!」とかやってみたでしょ。え?してない?小学校の時だったかもな。どの部分から痛みを感じるかとかいう実験も魔法をかけあうみたいにみんなでやってみたり私の学びなんてそんなのばかりだな。

韓国料理だかカレーだか忘れてしまったけれど猛烈に辛いものを食べた記憶をさっきから手繰り寄せようとしているのだけどボワーンとした記憶しか出てこないな。すぐに「無理!」とやめなかった気がする。今なんてすべてにおいて「無理をしない」だから絶対残してると思う。おなか壊して仕事に響くとかいやだし、と少しは現実見当ができるようになったわけですね。多分ね、あのときは「これ食べ続けたらどうなるんだろう」という興味だけで涙流しながら身体が痛くなるくらい食べてた。というか、誰だったかは覚えていないのだけどその人は普通に美味しく食べてたし、同じ人間なのにどうしてって思うでしょ。私が変なのかな。変なのかも。まあいいか。色々やってみなくちゃわからないよ。

「やってみなくちゃわからない」「やっぱそうだよね」

個人で開業を考えている友人の相談に乗りながら何度か言った気がする。私は精神分析の訓練には浸かっているけどどうやったら儲かるかみたいな商人としての知識やスキルに非常に乏しく自分の不注意と記憶力のなさによる失敗をしないということに重きをおいているので商人としてはその人に教えてもらうことのほうが多いと思う。大体私のところにそういう相談にくる人たちは私にそういうの求めてないし。それにみんな臨床経験も長いのでひとりでオフィスを構える場合の臨床上のあれこれも想像はできるしそれもそこまで心配していない。なら何を相談に?相談ではないんだな。明確な質問事項はそれはそれであったとしてもそれよりもイメージを欲しているんだろうね。そのためにはそういう場に行ってみてあれこれ感じながら聞いてみるのが一番。だからアドバイスはほとんど「やってみなくちゃわからない」だけで問題なし、だと思う。実際そんなことばかりだし。どうやら患者さんがはじめて治療者を訪れる体験と同じような体験になるみたいね。勉強会とかで他人のオフィスへいくのとはだいぶ違うみたい。わかる。私は最初から治療として治療者のオフィスへ行ったからものすごく緊張したけどあの体験こそ大事だったと思う。相談に来てくれる人たちも似たようなインパクトによって「自分だったら」というイメージを具体的に膨らませることができるみたい。それでがんばれそうって元気な感じになってくれるのは嬉しい。きちっとしたスキルは基本的に大切だけど自分がその場でどのくらい自由でいられるかを感覚的に知れることも大事なんでしょうね。臨床は患者さんと向き合っているときはひとりだけど横の繋がりがあってこそ。いろんな人を心に住まわせていろんな心の部分と関わっていくためにお互い協力して精進しましょ。

今日も始まっちゃった。過ぎてみなければわからない時間をどう過ごすかもそれぞれですね。なんとかやっていきましょう。身体だけは気遣いながら過ごしましょうね(学び)。

寝不足。眠い。色々思い出したり考えたりしていると陰鬱な気分になってくる。さっき安東量子『スティーブ&ボニー』(晶文社)から引用したツイートをした。私はつながるための言葉を戦いの言葉に変換され言葉を交わすことに絶望したことがある。やっぱり、とどこかでわかっていたはずなのに希望を持ってしまったことにも重ねて絶望した。安東さんは絶望しながらも動き続ける。それをたやすく希望の証左とはいえないだろう。ただ福島で生きてきた人、福島を生きる人にとって絶望したからといって切り離すなんて何を?という感じではないだろうか。そんなことできないから絶望しながらでもこうやって生きてるんだよということではないのか。この本はアメリカで開かれた原子力に関する会議に招待された安東さんの孤軍奮闘日記でもあり様々な交流の物語でもある。そこでの講演内容を知れるのも貴重だし、それに対する聴衆の反応と安東さんの想いを知れるのはもっと貴重だ。あと1ヶ月でまた3月11日がやってくる。何度も何度も記憶を戻し、あれはなんだったんだろうと問い続ける。せめて誤解に基づく非難を回避する努力なら続けていけるのではないだろうか、こういう研究と現場を行き来する実践家の本を読むことで、と改めて思った。

空が明るくなってきた。今日の東京は「冷たい雨。今日との気温差に注意。」なの?昨晩、電車の液晶テレビ(っていうの?)でそんな予報を見た。まだ天気予報は変わっていないだろうか。「春の雨」という季語みたいに明るく暖かなイメージの雨ならいいけれどきっと違う。だって寒い。

ちとやすめ張子の虎も春の雨 夏目漱石

そうそう。今週も「ちとやすめ」と言い合いながら過ごしましょうか。リラックスするのはとても難しいことだけど力の抜けた柔らかな言葉をかけあうこと自体がそんな一瞬をくれると思うからまず言葉だけでもかな。どうぞ今日もご安全に。

菜の花が雪から咲いていた。埋もれていなかった。菜の花って強いですよね。からし和えとかするときもしなってならない。もうひな祭りの準備ですね。早い早い。

古い建物って古い新しいより建てられた年代で丈夫さって違うみたいですね。基準を作ることでおかしくなることってたくさんあるのでしょうね。

先日梅園に行ったら造園屋さんなのかな、機能的な作業服をきたおじさんやおじいさんが梅を切っていました。あの梅どうするのかなと思いつつ通り過ぎて蝋梅も白梅も紅梅もバランスよく配置されたお庭を楽しみました。売店の方が暇だったみたいでわざわざでてきて話しかけてきてくれて妙に楽しくおしゃべりしたりなんか意外な感じでおもしろかったなと門の方へ向かったらさっきのみなさんが「持ってっていいよ」と大きなタライみたいなのに入った梅をさしだしてくれました。わりと強めに楽ちん楽ちんみたいな感じでお持ち帰りの方法と家での対処を教えてくれたのですが今日はここから直接うちには帰らないのですよ。残念。ごめんなさい。勢いに押されつつおしゃべりをして手を振ってお別れしました。そのそばでは彼らのご家族らしき方が猫に餌をあげようと奮闘していました。

いろんなところでいろんな人がいろんなことをしている毎日。みなさんの今日が良い一日でありますように。

眠い。外あまり寒くない。こんな厚着してたら当たり前か。歩いたし。

キンコンキンコン何かが鳴ってる。ほんとの鳥も機械の鳥も鳴いてる。やっぱりこうしてると寒い。電車に乗った。あったかい。

静か。

電車で作業せねばなのにこんなことしてる。だめだねえ。期限あるからやるけど。

マスクしてると老眼鏡がくもる。

マスクするしないまで自由じゃなくなる日がくるとはねえ。介入すべきところってほかにいっぱいあるでしょう。

とってもおいしいまんまる金柑をもらったので3つ食べた。すごくおいしいけど2つにしておけばよかった。金柑は秋の季語なのね。春でもこんなおいしいのに。隣の家の金柑は今年は実がならなかった、気がする。見る時期を間違えたのかしら。いやいや意識しなくても気づくからそこに金柑の木があると知ったのだ。多分実を結ばなかった(なんか悲しい言葉)か少なかったかだろう。あんなキラキラしてたらわかるもんね。

死にたれば金柑の門くぐりゆく 岩田奎

そうなのか。死にたれば…

ああ眠い。生きるというか起きねば。みなさんは今日は?それぞれですね。こう書きながらウトウトしてしまう。どうぞお元気でお過ごしください。朝の光が眩しいです。

春眠をむさぼりて悔なかりけり 久保田万太郎

雪予報、上原沙也加写真集『眠る木』(赤々社)

まだ雪が降っていないのを確認。雨だと窓の内側からだと見逃すことがあるから一応少し窓を開けて確認。何も降ってない。というかさむっ!私のアイフォン(カタカナに変換されちゃった。新鮮)だと8時代から曇りときどき雪マークなの。困ります。早めに出るけど。でも雪慣れしていない東京の人としてはほとんど出番のない雪用の靴を履いちゃおうかなとかちょっとしたワクワクもあったり。育ったのは群馬だからスキーはたくさんいってるけど市内は雪より風だったし。まあだからといって風に強いわけでもない。

昨晩、帰宅しポストをのぞいたら薄い封筒が入っていた。B5より小さいけどB5くらいのサイズ。なんていうサイズなのかな。たまたまここにある『超ビジュアル戦国武将大事典』(西東社)と同じくらいの縦横。なんと写真家の上原沙也加さんから。開けてみたら薄い冊子が入っていた。

写真集『眠る木』(赤々舎 )のための上原さんの文章と柴崎友香さんと仲里効さんによる英語の寄稿文。嬉しい。昨年末、なんとなくニコンプラザへみにいって静かに胸打たれ翌日もみにいって写真集を予約。その時はまだ製本されていなくてその手前の状態に触れて見ることができた。柴崎友香さんと仲里効さんの寄稿文はその時に読んだ文章の英訳。日本語は写真集で。本が届いて帯文が岸政彦さんでデザインは鈴木千佳子さんだと知った。出来上がった写真集は大事に触れたくなるざらざらとふわふわが混じったような質感であのマネキンの写真が表紙だった。写真集については以前にも書いた気がするが、一度しかいったことのない沖縄で感じた独特の印象の理由を静かに辿らせてくれるような写真たち。あたたかい、寂しい、静か、のんびり、どんな言葉も当てはまるようなどんな言葉にもならないような。写真には文字としての言葉しかないけどたとえそこに人が写されていなくても人の気配があり沈黙や話し声が聞こえる。ニコンプラザの無機質な小部屋で引き伸ばされたそれらの前で佇んだ時間はとても貴重な静けさを荒んだ私の心にもたらしてくれた。

ああ、今日の東京は雪の予報だった。まったりしてしまった。電車が本数を減らしたりするかもといっていたから早めに出ねば。みなさんもどうぞ足元お気をつけて。

上原沙也加さんの写真集のこと、岸さん、柴崎さん、仲里さんの文章の一部は上原さんのツイートをチェックしてみてください、ぜひ。

わざと寝坊することってありませんか。絶対これは寝坊だぞってわかってるのに寝るの。そこそこはっきり自覚できる理由とともに。

身体能力とか発言力とか権力とかさまざまな力関係において明らかに劣勢な場合、劣勢側の工夫というのは面白くて大抵の場合本とかには書かれていないと思います。

長い期間様々な人の工夫を聞いてきてかなりストックはあるのですがそれはその方がある特定の外からはみえない関係のなかで誰にも言わずにいることで、あるいは意識的でいられないほど切迫した状態で編み出した工夫なので上澄みを掬ったりみんな向けに改変したりできない類のものです。彼らの体験、とても持ちこたえることなどできなそうな情緒、どうにか生き延びたときにやったこと、そのときは死にたい気持ちをどうにかしてどうにかするためにしたことだったけどああそうか言われてみればその積み重ねで今もなんとか生きてるのか、あれはそのための工夫だったのか、努力だったのか、と思い出しては二人で笑いあうような。

多くの人が日々そんな工夫を期せずして編み出しながらなんとか生きのびておられるのではと想像します。今日もどうかご無事で。東京は晴れています。個人的には明日の雪予報も晴れに変わってほしいけどこればかりは、ですかね。のんびりいきましょ。

こども、チョコ、小川軽舟

「○○ちゃん(むにゃむにゃ)アーンアーンしちゃったの」とさっき久しぶりに会ったばかりの2歳の子が手を繋いだ私を見上げながらいう。するともう一方の手を繋いでいた子が「アンパンマンが(むにゃむにゃ)」という。そうだった、この通りのおうちの塀にはなぜか小さいアンパンマンがいるのだ。今日もいるかな。あー鬼か。「おにはーそと、ふくはーうちしたの」というと二人が「おにはーそと、ふくはーうち」を楽しそうに繰り返し跳ねるようにするので手綱を引くように手を握り直す。小さな手。でも力が強いし動きが早い。赤ちゃんのときから知っているせいか季節ごとにしか会わないのに会えばいつもいろんな報告をしてくれる。しりとりのような、自由連想のような話に行きつ戻りつしているうちに公園に着いた。「○○先生がいたの」と鬼役を先生がしていたこともあっさり教えてくれた。わかってても泣いちゃうよね。

コンサル先でバレンタインデーとチョコをもらった。ここも年に2、3回しかいけないがいつもいろんなお菓子を持たせてくれる。この日は鏡餅のおかきも。揚げたてじゃなくてごめんなさいと。いやいや全然。とってもおいしい、と食べていたら別の小さな紙袋に入れたおかきも持たせてくれた。帰ってからいただいたチョコをみたら岡本のチョコ!私の苗字ではなくて神戸の岡本というところ。大好きな街。学会で行ったはずなんだけどいくたびにたくさん歩いておいしいお店が見つかっちゃうから大変でした。この街は俳人たちの暮らす(暮らした)街でもあって今も生きている代表的な俳人でいえば小川軽舟さんが住んでいらした。今はわからないけど『俳句と暮らす』(中公新書)の4章「散歩をする」を読むと俳句にイメージを膨らましてもらいながら岡本のこともそこで暮らした俳人たちのことも知ることができます。この本、ただ生活をすることの豊かさが書かれているとってもいい本です。私は何もわからないままはじめて連れていってもらった句会が軽舟さんたちとの小さな句会で、その頃は結社とか主宰とかいう俳句界での言葉も知らなかった。軽舟さんは『鷹』という大きな伝統ある結社の主宰だったのでした。その時にあっさり言われたひとことにちょっとショックを受けたけど言い当てられてしまったような恥ずかしさと面白さもあり、それから何年もあとになってまた誘われて俳句を始めたのもほとんど作らないわりに句友たちと繋がっていられるのもああいうはじまりがあったおかげかもしれないとか思った次第でございます。

というわけでみなさんもそれぞれの街で今日もご無事に過ごされますように。面白い景色にも出会えますように。写真はもうすぐ咲きそうな河津桜です。

今日は雨の予報なんですね。たまには降らないと地球水不足になってしまうけど今日は降らないでほしかったな、なんて個人的な事情はね、ああ、個人的な事情って本当に世界には関係のないこと、というか、相手が傷つこうか死んでしまおうがやりたいことをやる人はやり続けるものですね。世の中で関心を向けられるべき人は現在それを得ている人たちではないのはたしかでしょう。あからさまな差別をしている人たちはいうまでもなく、口先だけの心優しき強者も弱者には見えないコミュニティでもこれまで通りの賞賛と共感を得られるでしょうから色々なかったことにして弱者も共存するコミュニティにいい顔して入り込むのは避けてほしい。それはこういう文章を書くという行為であっても同じことだと思っています。とかいったところで傷つけられた個人がそう思っているだけの場合は集団における印象というのは変わることはないし、支持と共感のおかげで弱者を差別する自分を上手に後悔して過去の「失敗」にできてしまう人のほうが肯定的な関心と評価を得るのが「ふつう」です。構造的な問題、と日々激しい口調で言っている人でさえたやすく巻き込まれてしまいますから。声をあげるなんて怖くてしかたなくなりそうです。一方、日々死にたいと思いながらもなんとか生きている弱い立場の人たちに例外なく優先的に関心を向け一緒に考えていくことができるのもまずは個人でしょうから、まずは自分ということになるでしょうか。

昨日は久しぶりに句友の連載や句評をたくさん読んで残酷な社会との関わり方のひとつとしての俳句に励まされました。彼らはとても優れた書き手ですが書き手として生活しているわけではないし俳句で食べていく人もごくわずかでしょう。基本的にわざとらしさを嫌う俳句同様、自由で気楽な雰囲気を感じる文章はいつも新鮮です。一方的ではない関係で地道に言葉のやりとりに支えられながら今日も一日。

ああ、雨ですかねえ、東京は。鳥は今日も元気そうです。みなさんもどうぞご無事にお過ごしください。

スヌーピーに鳥の友ある日永かな 斉藤志歩

ー斉藤志歩『水と茶』(左右社)より

色々難しいしひどいな。そして色々進まないな。どうしましょう。

今日寒くないですか?空は薄い水色。色からして寒そう。昨日はやっぱり立春を過ぎると光が違う!と感動したのに。そういえば連日月がきれいだったけど昨晩が満月だったみたい。みましたか、空。とってもきれいでしたよ。

お昼を外で食べようかなと思ってでも食べたいものが見つからなくてようやくあそこに行こうと決めて2駅電車に乗って行ってみたら並んでいる・・そんなに人気がある店だったのか。仕方ないから美味しい肉まんでも買うかとその近くのお店へ向かったら大行列。えー。ここは人気店だと知っていたけどこんなに並ぶの?休日の様子を知らなかった。それも仕方ないからトボトボ歩いてあそこはどうかなあと向かった先は少なくとも外には誰も並んでいない!前のカップルと一緒と間違われないように少し離れて、と思ったら背の低い私など見えていなかったらしく心配ご無用でした。店の外の看板に綺麗な字で書いてあった黒酢豚をお願いした。てっきり定食形式かと思ったら実は単品でそれにご飯とかスープをつけることもできるよということだったらしく酢豚は2、3人で取り分けてもいいくらいのボリュームだった。隣の人は麻婆豆腐。余裕できれいに食べてた。胃腸の弱い私は食べられるかなあと思いつつも白いお皿の中でキラキラの黒酢に浸るように置かれた茶色くて丸いお肉たちと上にたっぷりふわっと乗せられた白髪ネギの組み合わせに感動。食べる直前に隣の人がスープに胡椒をふったせいかひとつくしゃみをしてしまった。そして見栄えに感動しながらとろっとろの黒酢からお肉と白髪ネギを掬い上げて口に入れたら大きくてうまく噛めず、しかも最初の一口は黒酢にむせてしまった。でも美味しい!時間をかけて最後まで美味しく美味しくいただいたけどこのまま電車で乗るにはお腹がおもたすぎるということで行きは電車できたのに帰りはお散歩。行きも歩けばよかった。だって春をすごく感じたから。その光のなかを歩きながら黒酢豚のキラキラを思い浮かべてたけど取り合わせで俳句を作るには私には難易度が高かった。大体の俳句の結社には自分の俳句からよかったものを選んで載せてもらえる結社誌というのがあるのだけど私が所属する結社は年4回の発行。前回は色々無理だったので投句できなかった。毎回どんな駄句でも直前に作って速達で送ることになっても出してはいたのだけど何もできないときってあるからしかたないですね。今回はなんとか出したいけどどうなることやら。先のことはわからないけどとりあえずひとつずつ直近のことからやりましょう。やれるかな。

今日の俳句日めくりカレンダーは

落椿とはとつぜんに華やげる 稲畑汀子

今日は汀子さんですか。先日『稲畑汀子俳句集成』の読書会に出たばかり。椿ってほんと地面で咲き直すかのようにきれいに落ちますよね。ちょうどそんな写真を少し前に撮ったから載せておきましょう。それでは、また。もろもろなんとかなりますように。

自分を規定しない場所から発せられる言葉はその人の公的な活動しか知らない人にはとても自由で魅力的に聞こえるけどその人の愚痴とか色々聞かされて知っている人には「またそのパターンかよ、つまらねーな」となったりもする。実際、本人もつまらないことには自覚的で相当な後ろめたさを抱えていたりするが(裏話は誰にでもある)優れた編集力だか嘘つき力で面白くないおもしろ黒歴史としてそれを披露することでとんとんにしている。

安全な場所から遊んでもらいたい相手の方へ当たらないようにBB弾を放つみたいなことも年を重ねるごとに上手になる。実際に当ててしまった相手のことは「お前はもう死んでいる」と心の中で葬り去る。俺だって傷つけたくなどない!だから殺しちゃう?思うだけなら自由だ。そうだそうだ。これだっていずれ俺だけのプチブラ歴史として披露されるのだろう。なんの立場でもない俺俺立場は責任取らなくていいから地獄は相手が担うのだ。

BB弾は私が小6か中1のときにすごく流行った気がする。単にその年代が使いたくなる代物だったのかもしれないが。バカをしがちな友人が実際に人に当てて指導されたりしていたがそいつの環境を考えればやりたくもなるよなと思わずにはいられなかった。私もバカでダメな厄介者だったから共感しただけかもしれない。「お前はもう死んでいる」も流行った。いまだにケンシロウの言葉だ以外のことを知らない。友人は父親の後継にはなれなかった。なりたかったのかなりたくなかったのかは知らない。本人にそんなことを考える余裕があったかどうかも知らない。BB弾は世界に対するなんらかの抵抗だったとは思う。

思春期をとっくに過ぎても規定されることを嫌い何者でもない俺でいるという選択もしやすい時代になった、という言い方は嘘っぽいがとりあえずそうだとして真面目でも不真面目でもいられるなんにでもなれる俺で生きていくのも自由。ただどんなあり方も誰かに地獄を味あわせる免罪符にはならない。どこかで私たちは変更を迫られる。

黒歴史か、都合のいい言葉だ。トラウマのせいで進まない時間を過ごす人を葬り去り自分だけ時を進めてそんなことはおきなかったといいたい人にとっては。

友人は「まじめにふまじめ」だった。これはゾロリのこと。以前勤めていた小児発達クリニックの子どもたちにも大人気だった。高校生になって偶然再会したときすっかり背が伸びて誰だかわからなかった。何かを話したが内容は覚えていない。今は何者かになったのだろうか。リアリティを持って語るために自分をある立場に定める。私もいまだその途中だが今日も地獄側から考える。写真は地獄というより鬼。歌舞伎町の鬼王神社の狛犬。すごくいいと思った。節分のときも「福はうち、鬼はうち」っていうんだって。

あ、あとリアリティといえば『海を撃つ 福島・広島・ベラルーシにて』(電子あり、みすず書房)の著者、安東量子が昨年末に出した新刊『スティーブ&ボニー 砂漠のゲンシリョクムラ・イン・アメリカ』(晶文社)がとても良かった。アメリカを異文化と書きたくなったがフクシマはどうだろう。広島は?長崎は?著者は広島出身で福島で被災した。

「原発事故がおきて社会は大混乱に陥った。なかでも困ったのは、あらゆる関係のなかで意見が対立したことだった。生活の隅々にまで入り込んだ放射線のリスクをめぐって、家族でも、ご近所でも、職場でも、人と人とのコミュニケーションが存在する場面という場面で、意思疎通が難しくなり、しばしば修復不可能なほどにいがみ合うことになった。地元の野菜を食べるか食べないか、子供を外で遊ばせるか遊ばせないか、洗濯物を外に干すか干さないか、そんなあたりまえのことについて言い争う羽目になる日常の暮らしにくさは、経験してみないとわからないかもしれない。」ー3章より引用

著者は2011年の東京電力福島第一原子力発電所事故のあと、地元で住民のみなさんと地道に放射線量を測定し、福島県内でダイアログ・対話活動をしてきた。事故後の大混乱の中、人間関係の修復という最も重要で困難、しかし不可欠な目的にとってその実践の積み重ねは大きな役割を果たしてきたのだろうと想像する。

その著者がいう。

「意見が違うことはしかたない。まずそれを受け入れた上で、なにかひとつでもいいから共有できるものを探すこと」

「内容はなんだっていい。その人が大切に思っているものをなにかひとつ、些細なものでもかまわないから、ひとつだけでも分かち合うことができれば、意見は対立したままであったとしても、関係をつなぐことはできる。」

この本は、核開発拠点のひとつだったアメリカのハンフォード・サイトで行われた原子力会議に招かれた著者の冒険譚のような一冊だ。著者のコミュニケーション哲学の実践を知れば知るほどその困難な現実に胸が苦しくなるが残るのは絶望だけではない。私は泣き笑いしながら読んだ。そして私たちが大きな組織に向けて細々と続けている運動のことも思い浮かべた。励まされた。あとがきに山本貴光さんに大変お世話になったと書かれていたが、推薦文はその山本さん。

「原子力を語ると、どうして話が通じなくなるのか。それでも分かりあえるとき、何が起きているのか。これは、そんな絶望と奇跡をめぐる旅の記録である」

まさに。読めば実感されるこの文章。多くの人にお勧めしたい。

対面での集団向けのコンサルテーションもやっぱり楽しい。仕事が好きなのはラッキーなことだと思う。

この人すっごく排他的で基本相手を見下している人だけど周りからはわからないものですよね、個人の傷つきなんて実はどうでもいいんでしょ、当事者として心が痛むとき以外は、私はその人にそんなことされてないし、その人がそんなことするくらいなんだからどうせおまえが悪いんだろ、とかどこかで思ってるんでしょ、と言われたら反論しますか。私は反応もできないかもしれない。一対一でいわれたら話を聞かせてもらいながら考えることができるかもしれないけど集団の中で私だけに聞かれたらどうだろう。あなたのお友達のその人は上手ですよ。当事者がいる場所でも平然と自分の無知を強調して謙虚ぶりながらうまいこといっていますから。こんなひどいことしててもうまくいえたものが強者で勝者ですね、やっぱり、声を上げさせない人が声をあげる人に賛辞をおくっている矛盾なんていくらでも生じますよね、と言われたら?私たちは日常的にいくらでも例を知っているはずなのに相手が実はどれだけ誰かを傷つけている人か、あるいは誰かに傷つけられている人かを最優先に考えて人と会ってはいないと思う。

個人の傷つき、集団の傷つき、そこから生じるそれぞれの、または集団の動きにおける様々な矛盾。そういうものと今日もまずは仕事で出会っていく。仕事だからできることから。まずは。

仕事帰りにスーパーへ寄ったら豆コーナーができていた。先日法事でお寺へ行ったときに節分の準備を見かけたせいかもうすぐ節分かといつもより意識的だったがもう今日か。保育園では今年も鬼役の先生に大泣きする子が出るだろうか。男性の先生が鬼役すると本当に怖いから無理もない。スーパーに置いてある豆たちにはわりとかわいい鬼が書いてった。枡に入った200円くらいの豆を買ってみようかと思ったりしたが小袋がたくさん入っている福豆を買った。あとお隣にあったポリッピーも。なんだつまみではないか。そう、節分の前日から豆を食べながら鬼退治。そして節分は立春の前日ということで明日から暦は春。今日で冬が終わる。気持ち的にはずっと冬という人もとりあえず邪気祓い的(的ってなんだ?)に鬼は外、福は内を唱えて年の数とかあまり気にせずお豆食べてそれで何が起きるわけでもないことに失望よりも安心を得られますように。

昨日、いつもと違う道を通ってオフィスへ向かったら河津桜の芽が膨らんでいた。少し高台にあるその公園はソメイヨシノも八重桜もあるから少しずつ春の展開を感じられる。ちっちゃなバラ園は枯れ枝の中にもピンクや黄色のバラがシワシワになりながら咲いていてそのそばには新たな蕾もついていた。なんだっけな、なんとかリンカーンみたいな名前のバラがあってバラって本当にいろんな名前があるよなと思いながら神代植物公園のお城の庭みたいなバラ園を思い浮かべたりした。あそこは冬でもとても華やかでバラ園を十分に楽しんだあとは温室で暖まりつつ不思議植物たちを楽しむのがお勧め。面白いサボテンとかもたくさん。

鬼は外、福は内か。私の仕事は鬼退治とはほど遠い。飼いならすでもないし。和解かな、自分の中の鬼と。まあ今日は無理でもいずれいずれ。人間は(私だけ?)そうやって先延ばしするから行事って大事かもしれない。今年こそ、と思う機会がないと知らず知らずいろんな鬼を育てちゃうかもしれない。Calm down.と思い浮かんだ。鬼はともかくとりあえず福は内。

外はまだ暗い。昨晩も西の空にきれいな月が出ていたみたい。毎日空を眺めているのに昨夜はなんだかぼんやりしたまま家に着いてしまったみたい。『ほとんど記憶のない女』(リディア・デイヴィス著、岸本佐知子訳、白水Uブックス)を思い浮かべる。昨日の朝も記憶のことを書きながら同じ本を思い浮かべていた。意識せずとも家に帰れるだけの記憶をいちいちありがたがって過ごしてはいないがいざそれが薄れてきたら毎日家にたどり着くたびに安堵したりするのだろうか。はじめて一人で学校から家に帰ってきたのはいつだろう。自分のことは覚えていない。ひどく寒い日は家が近くなると涙がでた。

学校が終わる時間になってそろそろあの辺かなと思いながら窓の外を何度もみる。まだかな。時間はなかなか経たない。少しずつ心配になる。大丈夫かしら。迎えにいこうか。でも今日はひとりで帰るのを楽しみに出ていったのだから。紅茶がすっかり冷めてしまった。いつもならそのまま飲んでしまうのに熱いのを入れ直す。また手をつけないまま冷ましてしまうだろう。落ち着こう落ち着こうと思いながらまた窓の外をみる。きた!胸をなでおろす。たまたま窓の外をみたら見つけたという感じで手をふると誇らしそうな恥ずかしそうな笑顔で小さな手を振り返し走り出す。あっという間に後ろ姿も小さくなる。玄関を開けて出迎えたいがそれも我慢。チャイムがなった。おかえり、よくひとりで帰ってこられたね。すごいすごい!

過去の記憶を頭の中で繰り返しているうちに電車を乗り過ごすこともある。昨日は移動の多い日だったがそんなことはなかった。立ち寄った本屋には短詩の素敵な本たちがたくさんあった。あまり時間がなかったので表紙だけ楽しく眺めながらざっと積まれている本を見渡す。あ、右手が届く範囲にリディア・デイヴィス『分解する』が立てかけられていた。すぐにレジへ。絶対に買う本というのは私は多くないが彼女のだけは読む。彼女の短編集はいろんな長さの短編が集められていて1ページにおさまる詩のような短編がとても好きだ。どの話にも小さな衝撃を感じるのは今回も同じだった。冒頭からまだ遠くない記憶が痛みとともに蘇った。それでも彼女が忍び込ませている第三者的な視点に冷静さを保ちつつ読み進めた。重たいけどそこに沈みこむのではなくドライさを維持しながら一定のリズムを感じる体験、彼女の作品を優先的に読むのはその感触に支えられているからかもしれない。

思い出したくないことほど思い出してしまう毎日に今日がこうして積み上がっていく。何をなしえることがなくても日々はそうやってすぎていく。空虚という言葉でそれをうめたとしてもそんなのはただの言葉に過ぎない、と切り捨てることなく沈みこむことで観察者としての自分にも気づく。今日も。今日も。とりあえず今日を。

記憶、ポッドキャスト。

珍しく来たばかりの電車に乗れた。いつもちょうど行っちゃったということが多いから。先週は強風で相当ダイヤ乱れしちゃってたし。なんだか車内も空いてる。受験と関係あるのかな。

今朝は資料作りをしながら宮城のお土産のラフランス紅茶をいただいた。山形だっけ、いやその人は宮城出身で帰省したときのお土産だから宮城だわ、きっと。もう、いちいちいろんな方向から記憶を確かめねばになってる。昔からか。

先日丸山隆一(@rmaruy)さんがはじめた『記憶を学問する』というポッドキャスト第0回と言うことでイントロダクションをきいた。ゲストは三村尚央さん。バリバリ脳科学の話とかではなく一般的な話題として触れやすいトピックをまずはご紹介という感じだったと思う。記憶。可能性も問題も多い領域だけどこういう柔らかいトーンで語ったりそれを聞いたりすることは脳に優しそう。うーん。私が今それを必要としているのね、きっと。だって色々大変でしょ、毎日、多分みなさんも。週の真ん中なんとか過ごしましょう。

金沢の和菓子だー、と他人の写真をみて羨ましがっている。美味しいお饅頭をいただきながら。熱いお茶でポカポカ。このまま身体が冷めませんように。薄手のダウンも脱いだり着たり。

金沢にはじめて行ったのはまだ新幹線が通っていないとき。調べたら2015年開通だからその前。まだフランス語を習っていて先生に金沢をどれだけ歩き回りいかにその価値があるかを少ない語彙で熱く語ったので2014年かも。精神分析の訓練にはいるので時間もお金も作らなくちゃでやめたんだ、フランス語。訓練終わったらまたやりたいと思っていたけど今はボクシングの方がやりたい。ケイコ(映画)のせいだな。

金沢は本当に天国みたいなところだった。と書いて金沢にはじめて行ったのはもっとずーっと前じゃん、と気づいた。20代の頃だ。福光屋さんの前で「ここなんだろ」と覗いていたら中に入れてくれていろんな段階のお酒を試させてくれたんだ。数年前に行ったときはすっかりきれいでおしゃれなお店になっていた。古き良き時代じゃった。と感じたのはその部分だけで何度行っても金沢は和菓子とごはんと美術と哲学と自然の宝庫だよ。また行きたい。

金沢といえば昨年『世界を変えた書物』(著/山本貴光 編/橋本麻里) という素敵な図録がでた。2012年金沢から始まり各地を巡り2022年金沢に戻り閉幕した展覧会『「世界を変えた書物」展』に合わせて出版された書物だ。内容については前にも書いた気がするのでためし読みもできる小学館サイトでぜひチェックを。自然科学分野を中心に、今となっては偉人のみなさんたちの「初版本」をたくさん見ることができる。まさに金沢という地にぴったりの知の集積と連環。文字は山本さんの解説しか読めないけど(原典はラテン語とかだもの)解説を読むと「へーそうなんだ!」とワクワクしながら眺められる。こういうのをこんなぎゅっとコンパクトに解説したり、こういう本を編集できてしまう知性もどうかしてるのではというくらいすごい。

私は今日も眠くてしかたない。寒さでシャキッとすることもなく色々巻き付けて縮こまるのみ。春よーとおき春よ♪待ってるから早くきて。今日も暖かくして過ごしましょうね。

伊万里で買ってきた風鈴がチリンチリンいっている。早朝に暖房をつけると最初は強風が満遍なく部屋を暖めようとするので風向きによってはうるさいくらい鳴る。これ以上ないスピードで部屋に暖まってほしい私はヌックミーと電気膝掛けにくるまりながら時折伊万里焼の小さな舌が同じく伊万里焼のお椀の下でピロピロしながらリンリンするのを聞いている。夜、佐賀城跡できいた風鈴の音がとてもきれいだった。ひとしきり風鈴にまつわる思い出を語り合い翌日には買っていた。まさか風鈴を連れて帰ることになろうとは。出会いとはわからないものだ。

少し温まってきた。もう少ししたら白湯をいれよう。まだおなかの調子が悪いからコーヒーはやめておこう。先日体調をひどく崩し伊万里でお店の人に教えてもらったイベントへいくことができなかった。定期的に開いている友達との会もキャンセルせざるをえなかった。楽しみにしていた予定がふたつもキャンセルになってヌックミーと電気膝掛けに埋もれながらぼんやり寝たり起きたりした。電気膝掛けを「強」にしていたのでその部分だけ熱くて何度かつけたり消したりした。もっと「弱」方向にすればよかったのだけど調子が悪かったせいかなぜか「切」にしていた。というかこの電気膝掛け、すごく熱くなる部分とそうでない部分があってそのすごく熱くなる部分がやばいのだ。というか大丈夫かな、これ。寒さをどうにかするために必死に巻きつけたり雑に暑かったせいでそうなってしまったのかしら。

昨晩から今朝にかけて『ケチる貴方』(講談社)を読んだ。石田夏穂さんという作家が書いている。なぜ急に読んだのか昨日の今日なのに忘れてしまったがそのときは「読まねばならない本」だと思ったのだ。いざ読み始めたらなんだこれは。私がこれまで体験してきた冷えと寒さに対するすべてが文字化されていた。寒さゆえに冬の到来に怯え春を心待ちにする今、無意識が読むべき本と出会わせてくれたのだろう。この主人公の不機嫌さにも非常に共感する。たとえ別の季節があったとしてもこんな冷えと寒さに苛まれる季節が一年のうち数ヶ月あればこうもなるさ。私もあらゆる温活を試したがこの主人公がえらいのは実行しつづけるところだ。私よりずっと切実に寒さと向き合っている。えらい。というか実際ものすごく切実なのだ。辛い。切ない。

“「寒い」と訴えることには何か他の訴えにはない甘えの響きがある。「お腹がすいた」「眠い」「出掛けたい」は素直に言えたが「寒い」だけは自分が主張することじゃないように感じた。”

ー『ケチる貴方』の最初の方から引用。Kindleなのでページ数がわからない。

これだ。「寒い。死んじゃう。」と毎日のようにいう私は甘えている。小説になるかどうかの違いはここにあるのだろう。極端にスイッチが切り替わってしまう「間」がない世界。それは実は生死に関わるのだ。どうかこの人に口先だけじゃない「ケア」を。自分が求めていたものに気づいてしまう痛みに対してもどうか、と願うのはここまで切実に生きられない私でもそうなんだ。

“私は生来の倹約家、否、吝嗇家なのだ。”

りんしょく、と読むんだよね、と先日のReading Freudでも確認した。『フロイト全集4』(岩波書店)はまるごと『夢解釈』の一冊で5巻へと続く。先日読んだのは「第5章 夢の素材と夢の源泉(B)」。フロイトとの治療設定、つまり時間とお金を巡ってみられた夢として解釈されたある女性の事例(261頁)に「吝嗇」という言葉が出てきて前にも出てきたのにみんな読み方を忘れていたのだ。『ケチる貴方』ではきちんとふりがながふってあった。

だいぶ温まってきた。立ち上がるときに感じるあの冷気を想像するだけで辛いが白湯をのめばまた電気膝掛けのスイッチを切りたくなる。切らずに「弱」の方へという練習も必要かもだが熱々で毎度火傷しながら飲んでいるようなときは一気にポカポカするのだ。すぐに寒い寒いとまたスイッチを入れ直すことになるのだけど。イロイロウマクイカナイね。今週も始まってしまいましたね。どうぞご無事でご安全に。

「花の郷 バター」

美味しそうなお名前。美味しいです。町田の社会福祉法人花の郷さんのクッキーをいただきました。

おー、句友の句がNHK俳句に!加藤シゲアキが好きな句と言っている。句も人も素敵な友がたくさんです。大好きな千野千佳さんも北斗賞の佳作に入ったし。みんないつもすごい。千佳さんの三句は昨日『月刊 俳句界 2月号』で読んだ。特別だけど普通、でもやっぱりなんだか特別、今回もそんな景色が爽やかでした。

そして私たちの俳句の先生、堀本裕樹先生が毎月連載されていた「才人と俳人 俳句交換句ッ記」は最終回。ゲストはやはり又吉直樹。やっぱりとてもよかった。載っているのは集英社のPR誌『青春と読書』です。

そしてこの2月号には山本貴光さんが今野真二『「鬱屈」の時代を読む』(試し読みあり、集英社新書)の書評を書いておられます。前にゲンロンカフェでお二人の対談をみましたけど日本語の言語学についてとても楽しくおしゃべりしててホヘーすげーと思いながら楽しみました。ということで読み始めたらこりゃまたすごい。言葉を丁寧に探索していくのが言語学なわけだけどこの本は言葉にならない、あるいはまだ言葉としての形も持っていないものがどう言葉になっていくのかという言語化のプロセスを本当に豊富な文献の引用を通じて緻密に記述、描写してくれています。普段やりがちな雑な言葉の使用(例えば「レッテル」貼り)に対する反省も促される一冊になりそうです(まだ途中)。

ちなみに今野真二『日本語の教養100』(河出新書)刊行のときは山本貴光さんと往復書簡を交わされていました。それはこちらで読めます。

今日も色々(雑かな)あるでしょう。鬱屈した「気持ち・感情」はなかなか言葉にならないかもしれないけれど言葉を大切に人を大切につまりは自分を大切になんとか過ごしましょう。

おなかがすいた。昨晩は駅を出たらカラカラと霰が降ってきた。しばらくして窓の外を見たら雪に変わってた。初雪?この前も降った?蕗のとうの天ぷらを食べた。春。とても美味しかった。もう一度外を見たら傘を閉じる人が見えた。よかった。

コーンスープを飲んだ。ぽっかぽかになって電気ひざかけのスイッチを切る。洗面所へいったらまた冷えてしまってまたスイッチを入れる。温かい飲み物を飲み続けないとかしら。

アンドレ・ルロワ=グーランの『世界の根源 先史絵画・神話・記号』(蔵持不三也訳、ちくま学芸文庫)をパラパラしていた。これは主にはフランスの美術史家クロード=アンリ・ロケとの対談のまとめ。日本での留学生活のことも語られている。精神分析への関心と距離も。付録として講演と論文も掲載されている。自己との対話という形式をとっているというこのインタビュー。質問自体も面白いし答えもなんというか極めて常識的で思慮深く、ものすごく広くものすごく長い歴史をもった世界の門前でワクワクしている気持ちになる。コレージュ・ド・フランスの学生はさぞ楽しかっただろうねえ。いいなあ。たくさん引用したいところがあるけど対話として面白いからこういう分野に興味のある方はぜひお読みになって。私はもともとは『思想 2022年9月号』(岩波書店)で十川幸司先生の「心的生の誕生――ネガティヴ・ハンド(リズムの精神分析(1))」を読んで『身ぶりと言葉』と一緒に読み始めたんだけどね。あの続きも早く読みたいな。

東京は晴れ。寒いけど雪よりは安全。どの地域の方もどうぞお気をつけてお元気でお過ごしくださいね。

フロイト読書会だった。平日のはアドバイザーとしてお呼ばれしているもので、すでに一度主要論文とその周辺を読み終えているグループのもの。みんな臨床家で遅くまで仕事して帰ってきてすぐこの読書会で、と大変だ。私もばったばたで大変だけど多彩なメンバーで何年も続けてきた積み重ねは大きい。

読んだのは『フロイト全集2』よりヒステリー研究 病歴B(ミス・ルーシー・R) p.132~156。私はもう何度も読んでいる症例だが学びが大きい。この症例は、シャルコーによる古典的な類催眠状態を作る技法がうまく使えず、ベルネームによる暗示を手本にした前額法を用いた自由連想という技法の変遷がみられる事例である。理論的にはフロイトは仮説ありきで話を進めていくところがあるがメタサイコロジーの欲動に関する論文の冒頭に書いてあることを思えば彼のその姿勢には一貫性がある。しかしそれはフロイトの理論が臨床と離れていることを意味しない。フロイトはこの後もより多くの症例と、そしてそれはそれは多くの人との関わりのなかで精神分析を確立していった。

私たちは時々密室で篭りがちみたいなことを言われるけど日々の研鑽がひとりで行われることはないので常に様々な視線や言葉が交差する場所で自分の臨床を見直しながらまたひとりに戻っていく。

ひとりでがんばりたい!と言いながらベタッとした依存関係から離れられないという矛盾を抱えている人もいるかもしれないが目の前の患者と会うときに支えてくれるのはそういう依存関係ではない。長い時間をかけてフロイトを読みながらそれぞれの患者との作業を想い、単なるおしゃべりで孤独をなかったことにすることもなく適度に抱え悩みつつ同じような日々を過ごしていく。これからもがんばっていきましょう。

精神分析家、Loewensteinの論文

準備準備。精神分析における言葉の活用は私のテーマだけど難解だから勉強してもしても、というほどしてないのだけど、いやむしろ勉強が足りないので準備がたくさん必要。今度セミナーがあるのです。

まず読んでいるのはルドルフ・ローウェンシュタイン。ラカンの訓練分析家です。立木康介さんは『極限の思想 ラカン 主体の精神分析的理論』(2023,講談社選書メチエ)でルヴァンシュタインと書いている。Loewensteinは1898年1月(生きてれば125歳)ポーランドで生まれたユダヤ人で、チューリッヒで中等教育、ベルリンの精神分析インスティチュートで精神分析の訓練を受けた多言語話者の医師で精神分析家です。いろんな国で生活していろんな言葉を話しているから呼ばれ方も色々ですね。パリではパリ精神分析協会(SPP)の設立にも関わってラカンをはじめフランスの分析家の最初の世代の育成に貢献しました。1940年代になってニューヨークに移って自我心理学の発展にも貢献。精神分析に関するいろんな協会の会長や副会長をしていてパリともずっと良好な関係を保っていたみたいですよ。ラカンは何も語っていないみたいだけど彼にとってLoewensteinとの分析は良きものではなかったみたいだし自我心理学は彼が激しく批判する対象となったけど立木さんがさっきあげた本の注でLoewensteinの発音がラカンがオマージュを捧げたマルグリット・デュラスの小説のヒロインの名に発音が酷似していることを取り上げていて分析関係の外からの見えなさと事後性についてちょっと考えました。私たちは自我心理学をその理論や技法が移民問題の歴史と繋がっていることを理解しながら学べたらいいと思う。それは言語の問題にも繋がっているでしょうから。

昨晩読んでいたのはこちら。すっかり寝不足。

Loewenstein, R. M. (1959). Some Remarks on the Role of Speech in Psychoanalytic Technique.

2003年に出たこちらにも所収。Influential Papers from the 1950s Edited By Andrew C. Furman, Steven T. Levy

論文が載ったのは1956年のInternational Journal of Psycho-Analysis 37: 460-468(メモ)。

すごくたくさん読むものがあるんだけどどうしましょう。やれるところまで、といういつもの感じにしかできないけどなんとかがんばりましょう。東京はさっむいけどいいお天気です。みなさんの場所はいかがでしょう。お元気でお過ごしくださいね。

追記。論文に関するメモ:

「精神分析は探索的な方法と治療的な方法の両方を有しており、それは、もっぱらことばの領域において生ずる長く続く体験と過程なのである」

「精神分析は、二人のあいだでの特定のコミュニケーションのやりとりで有り、一種の対話であり、それ以外の全ての対話とは全く異なっている。」(→技法論)

目標指向性を持つ意識的な思考を止めるー自律的自我の統制と退行ー分析家の自我機能への委託ー無意識の系へ

ソシュールのラング(記号)とパロール(話し言葉)の違いから考える。

Karl Buehlerによる送り手と受け手の間の言葉の機能の分類(1、表示する機能あるいは描写する機能、認識する機能、2、表現する機能 3、訴える機能)

分析家は患者の訴える機能に応答することを差し控え認識する昨日による解釈を通してそれを表現する機能へと変換させることを目指す。→患者が今まで利用することのできなかった知識を想起し表現できるように(ワーキングスルー)

Nunbergによる分析における言葉の機能の分類(1、魔法の機能≒カタルシス機能、2、言葉は行為の代用品である)

あみメモ:一方、攻撃性の関与する部分において「言葉は単なる行為の代用品などではない」とある。もし著者が言語を発話する行為として捉えているとしたらその後に続く「侮辱的な言動や皮肉あるいは軽蔑の表現」も行為なはずなのでそう捉えていないということか?「自我に対する言葉の機能」という言葉が引っかかる。抵抗によって言語化が困難になる際、分析家は超自我でもあると同時に補助的な自律的自我機能として機能する。この場合、言葉は「単なる」行為ではなく、というが、これは行為だろうと思う。また「さらに言語化により聴覚を通じた現実的価値の付加も起こる」とあるが理解がやや直線的に感じてしまう。一方で以下みたいに書いているわけだし。

Cassirerは分析プロセス自体そのものにおいて言語の目的化の機能が果たす重要な役割を強調したが「話されていないことばは私たちの奴隷であり、話されたことばは私たちを奴隷にする」というのも本当である。

転移状況における感情や情動の言語化の問題も検討。言語化と特定の内容を伴った情動との結びつきが確立されるまでにもまた言語化。内的現実と外的現実(共有された現実)としての情動へ変容。自らの意図や動機を言語化することで洞察を得る。そこから想起される反復。洞察へ向けた繰り返される抵抗のワークスルー。情動の言語化に対する抵抗の由来は2つの動機付けの形。言語化の放出機能と拘束機能。どちらも防衛(抵抗)のためにしようされるかもしれない。記憶の言語化ではなく言語化による想起。無意識から意識へ。行動から思考へ。一次過程から二次過程へ。

言語ー意識的な考えが内部で構築されるのを可能にしてくれる足場として機能。知性化は空っぽの足場。

あみメモ:解釈の使用が重要というより使える解釈とその場所を準備、提供することか。

フロイトがしたように記号としての言葉、暗号化されたメッセージを理解すること。シニフィアン・シニフィエの関係。その間にもさまざまに変化する型がある。分析過程(≒話すという行為)は一次過程と二次過程において無意識の語彙による表現を引き出し、思考は通常の言語に翻訳され二次過程優位のもと洞察を得る。

「分析の状況が、「注意と現実吟味とが外界(分析家)から引き抜かれて、患者の内的体験へと移される状況を患者のためにつくり出す」のである」

動機づけの複雑さ、他の人の精神状態の理解、過去の体験と現在の体験の区別。←意識の系の獲得。

「まさに人間は、言語を使用することによって、ようやく時間と空間において遠くはなれた所にある出来事にさえ現実性を与えることが可能になるのだし、さらには彼らと今ここに存在する出来事とを見分けることも可能になるのだ」=洞察と言語化による現実吟味。

「なによりもまず、コミュニケーションは、言語のすべてではないし、ことばのすべてではない。」

「もし言語化とことばが、洞察を得るという治療上の効果をあげるうえで欠くことのできない役割を果たしているというのならば、それら(言語化とことば)だけが、そのことを行う唯一の要素ではないのである」

あみメモ:全体にうーんという感じ。speechの捉え方が直線的すぎでは。ラカンのテーゼは自我心理学の文献を読むときに常に思い出しながら。

「無意識はひとつの言語のように構造化されている」

本当に寒い。どう振る舞ったらいいか全然わからない。今はあったかい場所にいるけどみんな大丈夫?雪に慣れていないのに雪が降っちゃった地域の人たちなんてほんとに大丈夫かしら。風も怖くないですか?一気に体温を奪われる怖さ。私ね、片手をなくした手袋をもう一方を自由に使えるから機能的、ということで使ってて今日もそれできちゃったの。いつも裸の手の方は前に抱えたリュックとおなかの間か、ポケットで暖かくなってたから。でも今日はさすがに準備不足でした。わかっちゃいたがと言いたいが、わかっていなかったなと反省しました。もー大体のことはいつもこれだよ。100均ののびのび手袋(って言ってたよね?)と軍手はいつもリュックに入ってるからそれを使えばいいんだけど奥の方にあるし寒くてそんなの探りたくもないし、駅のホームでさむーいと心の中で騒ぎながらちょっと携帯使ったら風であっという間に手が凍ったみたいに悴んだ。ああ、凍傷ってあっという間になるものね、ああ、山ってだから怖いんだよね、と都心近くにいながら山の怖さを想う恐怖の冷たさだったよ。「寒い、死んじゃう」とすぐに言ってしまうのはこういう危機を思い浮かべるからです、きっと。本当に気をつけてお過ごしくださいね。人生折り返し地点すぎてもこんなですよ。毎日勉強・・・がんばりましょ。

一方でです。寒さネタで私の頭も心もいっぱいですがいうにいえないいろんなこともあって大変は大変だよ。でもなんかもう色々あっても無事に春が来てくれるならなんでもいいよ、今までも色々あったけど今やれてるわけだしさ、この程度でも無事が一番だよ、という開き直りのような気持ちもある。梅とかが咲き始めて少し春を感じるのも救いになってるんだ、多分。もうホントにタノムヨ・・・と誰にともなくため息つきながらでも、誰だって自分の都合のいいように動きたいし考えたいわけだからせめてそのやり方を自分の場合は、と地道に考えたいし、たとえ相手のことがすごく苦手だったり嫌だったりしてもその人たちの気持ちも考える。結果的にそのほうがお互いのためでしょう。そのためにどう動くかは大問題だけど私は権力も名声もないのでやっぱり受け身でいるしかないよね。でもできることもないわけではなく、できるだけ正確に成り行きをみていく努力はできるでしょう。できるのはそのくらいかな、ということを地道にやっていくのは意外と大事と思う。辛くて苦しくて悲しくて寂しくてというのはいろんな意味で信頼できる人に聞いてもらいましょうね。こんな寒いのにさらに孤独になんてなっちゃだめだ、と私は思う。

無事に過ごしましょうね。

2年ほど前から冊子になった白水社のPR誌『白水社の本棚』が届いていた。机の上に置いてあったが昨日は気づかなかった。PCの前に座らなかったということだ。2023年冬号から藤原編集室の「本棚の中の骸骨」という連載が始まった。大変楽しみ。Web版と連動しているのかな。「一生読んでいたい」本、が初回。読みたい本ばかり増えるけどこの中の何冊を私はこれから手に取るだろう。本棚を眺めてばかりだから書名は知っていても中身を知らない本ばかり。私はあと何年続くかもわからない限られた「一生」のなかでフロイトだけは読み続けていくと思うけどそれ以外にも本棚で生きているものたちとそういう出会いがあったらいいな。

重田園江の連載も始まった。『ミシェル・フーコー ─近代を裏から読む』を面白く読んだ。今回は「インド映画の破壊力」ということで『RRR』の政治性について。みてないけどそうなのか。インドの歴史は知るたびにほんとになんとも言えない気持ちになる。どの国の歴史も知れば知るほどそうなのだろうけど。牛久大仏が文章に出てきた。

今朝は早朝からざっと家事をしてまたお布団で温まっていた。部屋が温まるまで、と思っていたが案の定長居した。といってもまだ5時台だ。洗面所が寒いから洗濯物を干すのも顔を洗うのも苦痛だけど寒い寒いと騒ぎながら電気ストーブで凌ぎつつ完了。洗濯機を発明してくれたのは本当にありがたいことだわ。手洗いとか冬なんてほんと無理。溜め込んでいたに違いない。

コーヒーを淹れたらまたPCから離れてしまった。部屋はポカポカになってきた。寒い寒い書いたけど今日って特別寒い感じしないのだけどどうなるのかしら。部屋が暖かいからそう思うだけかな。ニュースだけみてビビってるけど。天気予報チェックして出かけないとですね。なんにしても暖かくして過ごしましょ。

腰が痛い。指も痺れる。でもこれは危機は脱したな。別の危機はあれど私にできることがあるとすれば最小限のことをするということのみ。よけいなことをしない、誰かを巻き込まない、とにかくシンプルに、というのがモットーだけど相手あることは私だけそう言っててもしかたないし先に何が起きるかは誰にもわからないので受け身でいる。

美味しいコーヒーを入れてもらった。「美味しいコーヒー淹れてあげる」と言われたからコツを色々聞いてみた。「落ち着いて淹れる」みたいなシンプルな言い方だったが確かにコーヒーを驚かせてはいけないというのは聞いたことがある。最初に聞いたときは「コーヒーが驚くのかよ」と思ったけれどゆっくり静かに少しずつ起こしてあげるように淹れるんだってそのときは教わった。今朝も言い方は違うけど似たような感じだった。「落ち着いて」というのは私には難しいからこだわりのコーヒーは淹れてもらうに限る。味はよくわからないけれど美味しいということはわかる。美味しかった。

銀杏の雄雌両方の実をもらった。銀杏は雌株しか実を結ばないようだが実自体には雄雌両方いて、雄は二面、雌は三面なんだって。おばさんたちなんでも知ってる。初対面でも子供に色々教えるみたいに教えてくれる。私も大人になれば色々物知りになるのかと思っていたけど全然違った。でも知らないことばかりでもこうして教えてもらえばいいのだからおばさんになっても無理することもないということは知った。母が歴史に詳しくてそれも「私も大人になれば」とまたまた単純に思っていたがそんなことも全然なかった。当たり前だ。今は小学生とかが教えてくれたりする。勉強している世代の頼もしさ。おばさんたちのは経験知だからくっついてくるエピソードも生活とシームレスで面白い。

昨日は仕事の合間に「稲畑汀子俳句集成読書会 わたしの汀子俳句」というオンラインの読書会に出た。『稲畑汀子俳句集成』(朔出版)は1万2千円!でも5400句近く入っていて昨年5月の発売からすでに3刷。きれいな装丁の「栞」つきで大好きな 宇多喜代子や大輪靖宏、長谷川櫂、星野椿が寄稿。読書会に出たおかげで捲り方がわかった。

読書会のホストは汀子の息子さんの稲畑廣太郎(『ホトトギス』主宰)、ゲストは佐藤文香(翻車魚、鏡)、堀田季何(『楽園』主宰、『短歌』同人)村越敦(澤)、山口亜希子(編集者、書肆アルス)、今橋眞理子(ホトトギス)。テーマは「音」。汀子との距離の違いが生む読みの違いに触れられていたのも面白く、みなさんの対話でひとつひとつの句が瑞々しく生き返るようだったし、俳句界の重鎮というイメージの汀子の姿もまた一人の人として愛しげに語られていてこういうモーニングワークはとてもいいなと思った。

新宿中央公園の脇の道の梅も咲き始めたし春ですね。寒いですけどね。暖かくしてお過ごしください。こちらは汀子の5歳下池田澄子の句。音も文字も楽しくないですか?

また春が来たことは来た鰐の顎 池田澄子

今日も朝焼けになりそうな空がきれいだった。赤い光が全体に広がらないまま薄い色の空に紛れて消えちゃた感じがするけど少し眺めていただけだから見逃したのかもね。

腰が痛い。毎年この時期になると我が家のありのまま花壇ではユキヤナギとスノーフレークの存在感が増してきて「今年も咲くかな」と愛おしい気持ちになる。でも今年は存在感がないことに最近気づいた。どの季節も雑草が生えては枯れ、それぞれのお花を侵食することはなかったのだけど今年は緑の細い葉っぱを束にして掴んで思い切り引っ張っても全く歯が立たない、腰にくるだけでびくともしない雑草が生えてしまった。枯れる気配どころか株になってどしんと腰を下ろしたまんま。ほんとそこどいて。あの子たちが生えてこられなくなっちゃったじゃない。ラベンダーを植えたことと関係するのかもなあ。それまで本当にうまく季節ごとにそれぞれのお花を咲かせてきてくれた花壇の環境を変えてしまったのかもしれない。ごめんね。そのまま引っ張ると腰にくるとは聞いていたので枝切り鋏で地道にジャキジャキやってみた。手強い。だんだん無心になってきた頃、腰がグキってなった。もう随分前になるけどぎっくり腰の耐え難い痛みを経験してから怖くてヨガをはじめたり腰だけはそれなりに注意してきた。今回もやばいと我に返ってそーっと腰を伸ばし、これもう除草剤しかない状態だなということはわかったのでこのくらいにしておこうと枝切り鋏を置いたら今度は手が震えて開かない。前に橈骨神経麻痺で手首がだらんとなったことはあったけどたぶんそれとは関係なく結構手指や手首も痺れたり痛みが出たりしやすくて今回も特に右手中指を自分で持ち上げることができなくなった。震えはいつもは使わない筋肉に負荷がかかり過ぎたのだろうと思ってそのうち治るだろうと思えたけどこの感触はちょっとまずい感じだぞと左手でマッサージしたり曲げることはできるからピアノひくみたいに指動かしたり早速リハビリに励んだ。いろんな経験のおかげでこういう早めの対処ができるようになったみたい。リハビリってほんと大事。私は「やばい!」と思うと作業療法士の友人に連絡して応急処置を教えてもらえたりできてとてもありがたいのだけど身体のことは難しいね。今はこうして普通にタイプもできる。よかった。今朝、珍しくテレビつけたらテレビ体操をやってたからすごくすこしだけ真似してみた。あとは絶妙なピアノに感心しつつ呼吸をしっかり意識しながら美しい動きを繰り出す人たちに惚れ惚れしてた。全然リハビリがんばってないじゃん、ということで指は治ったものの今日も身体がバキバキです。自ら無理に対話状況を作り出し見知らぬ人を利用していくことで事態をうやむやにする態度について考えていたのだけど身体はごまかせないから積極的なケアはサボったとしても無理はしないということをしないとね。どういう除草剤がいいか相談しにいかねば。そしてまたユキヤナギとスノーフレークを植えよう。長い間毎年毎年ありがとう。みんなにとって最適な花壇というのはよくわからないけど知識もないうえに放っておくのは危機対応できないからダメね。ごめんね。色々教えてもらってきます。

おなかいっぱい。ひとりになるなりおなかいっぱい。苦しいけど今日は腰をやられ肌もやられたからお風呂でケアしないとと思ってそれはがんばった。でも相変わらず苦しい。どうせ眠れないから洗濯も始めちゃったのは後悔。水炊きが美味しくて食べ過ぎてしまったの。水炊きはがんばればいいのは灰汁取りだけで時間さえ待てれば手羽肉が骨から取れちゃうくらいほろほろに柔らかくなるしお野菜いっぱい食べられるし贅沢な食べ物です。お出汁で雑炊とかラーメンとかもできますしね。長芋もいただいたから早めに使おう。あ、洗濯物できた。めんどくさいけどやりましょう。腰痛い・・・。なおさら動かねば・・。

朝焼けが始まりそうな空がきれい。昨日の朝、駅で朝日を眺めながらあっちが真東かぁと思ったけど真東とは限らないか。

私たちには対象希求性というのがあるわけだけど日常において人を求める、人に求められるというのは色々な水準がありますね。求められることに辟易しているのに断れないがためにただ利用され続けてしまう人もいれば求められてもいないのにまるで求められているかのように人を巻き込んで結果求められていたということにしたい人もいる。どっちも自分の状態や相手の都合はどうであれ人と関係しようとしていることに変わりない。人は生きるのに必死ゆえに厄介だけどそれが人だからしかたないんだよね。

コンビニの新作スイーツをよく試すのだけど、というか「よく」と言えるくらいコンビニって新作たくさん出すよね。企画とか楽しそう。今はバレンタインデーに向けてチョコレートのスイーツが出てきましたよ。その前は苺、ということで苺ティラミスを食べたのだけどティラミスの意味がよくわかってないから「そう書いてあるからこれはティラミス」という感じだった。まあ美味しければなんだっていいのよ、とパクパク。美味しかった。コンビニスイーツはどれも量を半分くらいにしてほしいと常々思ってるのだけどこれはちょうどよかった。なんかとのコラボみたいだったから値段とのバランスだね。ある程度の値段で売っていかないとだろうし。

さてさていきたい展覧会が溜まっているけどやらねばならないことも溜まってるからなかなか。こういう時間に少しでも進めねばだな、と頭では思うんだけどねえ。人間って、と人間でいること自体をいろんな言い訳にしている毎日だな。まあいいか、事実だし。今日も人間でしかいられない私たちだけどなんとか過ごしましょう。来週くるという寒さが本当に怖いね。備えましょうね。

うー。(早くも中略)あー。(中略)という気分。いいたいがいえない。すごく忙しいわけではないけど結構忙しい。忙しいというのも比較できるものでもないからねえ。この人、忙しいしんどい、ばっかりいってるけど色々知っていると「しょっちゅう〜してて楽しそうで暇そうだよ」と思うこともあるけど意地悪だよね。それにそういうのも「仕事だからしかたない。あーしんどい。」といいながら嬉しそうにしている場合もあるからまためんどくさいし一貫性とか整合性など求めないに限る。何が起きるか誰が何考えてるかなんてみんな自分の想定外なんだから。「こんなはずじゃなかった」とか聞くと「どんなはずだったんだよ」と思う。「こんなことになると思わなかった」っていうけど「なんの未来も描いてなかったじゃんか」と思ったりもする。本当にね、人間ですね、私たち。どんだけ万能感に満ち溢れてるんでしょう、いいことがあるときだけ「偶然」を推すのは全然違うと思うけどしてるしね。うーん。

芥川賞のことを書きたかったけどまだ読んでないものもあるから読んでからにしよう。物語を書ける人が本当に羨ましい。本当にすごいことだと思う。今日も「うー」とか「あー」とかいいながら言葉にならないものは略すこともできず重たく抱えたままなんとなやっていくのね。やっていきましょうか。またね。

寒いですね。コーヒーもとっくに冷めてしまいました。電気膝かけのおかげで足は暖かいけど床に足がついちゃうと寒くてブルブルしています。ということで動けない朝。どうしましょう。

Instagramに載せたけど立木康介さんが『ラカン 主体の精神分析的理論』を贈ってくださいました。いつも大切に読んでいます。この前のフーコーの本はちょっと難しかったけど、その前の『女は不死である ラカンと女たちの反哲学』はとても面白かった!今回はラカンと哲学者、まずはアリストテレスとの本気対話。立木さんのさすがの明快さでさらっとフランス精神分析史におけるラカン理論を概観したあと「はじめに」で「アリストテレスを読むラカン」。このあともしばらくアリストテレスが特別に扱われる様子。読み進めるのが楽しみです。昨日、なんとなく高橋澪子著『心の科学史 西洋心理学の背景と実験心理学の誕生』を再読しててアリストテレスのところを面白いなあと思っていたのだけど精神分析との関連で読むのがやっぱりスリリングですね、私には。

書いている間は少し寒さを忘れるけれど色々書くにはまず読まないとですね。楽しみです。風邪ひかないようにしましょうね。

寒い。寒さに対してどんな態度をとったらいいか全くわからない。実家の方なんてもっと寒かったのに当時はまだ寒さよりもっと色々気になっていた子供だったし東京暮らしの方が長くなってきたので当時どうやってやり過ごしていたのかいなかったのかもよくわからない。ただ自転車で前髪凍るよね、とか足が粉吹くよね、とかそういう話はしていた。乾燥も友達や医師に勧められるままに色々試してきたが今でも深刻に辛い。寒さなんて毎年それなりに長い期間毎日くるものにもいまだ対処できないのだから日々の様々なこと、特にイレギュラーなことに対処できないのは当たり前だ。などと思っても色々やり過ごせるものでもない。ああ。人間やめたい、死にたい、と言いたくなる人の気持ちもわからないでもない。「わかる!」と簡単には言えないが。私も寒いとすぐ「死にたい」と言いたくなるし言ってしまう。こんなことを書いている場合でもないのだが書かないとやってらんねーという場合もありますよね。私の場合、なんだかんだ毎日書いてしまってるけど。ちょっと聞いてよ、とぶちまけたくてもそういうわけにいかないことばかりってこともあるし。とにかく自分で蒔いた種は自分でどうにかしてくれよ、こっちは最大限注意深くしてたよ、と思ったとしても人って完全にきれたところで存在できないから巻き込まれて相当理不尽な想いをしたりもするわけでしょう。大なり小なり誰でも経験あると思う。「人間やめたい」ってなるわけだよ。死にたいよりもそっちでいこう、まずは。AIとかに詳しい人たちの方がむしろ人間のそういうところわかっていない感じあると思う。情報だけ偉そうに撒き散らしておいて他人に処理させてんじゃねーよ(言葉遣い注意)、と思うことありませんか。ないかな。私は「まずは行動でみせてください」と思うけど権力には勝てないので「きっと多分色々わからないんだろうなあ」と遠い目をするしかない。とか余裕あること言ってられないけど巻き込まれると、というか、人は直接的な関係がきれても繋がってしまっているので「なんで今更」とか「なんで私が」とか起きてしまう。あー。やっかいですね、人間。毎日「死にたい」という言葉は聞くし見かけるしそれに対してなすすべもないが相手が直接知らない人であっても死んでほしくはないのでまずは「今の状態相当きついしまずいと思っているだろうけどあなたのせいじゃないからね、絶対」と思う。いろんなことが関係していて原因なんて誰にも決められない。起き上がれないし立ち上がれないときは冬眠というか、人間的な部分色々停止させて低め安定でいきたい。本当きつくて辛いだろうけど。いずれ、いずれと願えますように。

1995年1月17日午前5時46分、私は千歳烏山のアパートでまだ寝ていたと思う。阪神・淡路大震災、当時、テレビもなく、知るまでに時間がかかった。大阪や京都に親しい友達が何人もいる時期で連絡を取り合った。やっと電話が通じた芦屋の友達はなぜか自分のところはライフラインが生きているから別の家の人が集まってると笑っていた。その後、学会や旅行でいくたびにまだその跡や影響が見えることに驚いた。でもコロナ禍直前の1月、神戸港震災メモリアルパークへ行ったときは少なくとも観光客には忘れ去られていくそれらを感じた。被災者には忘れたくても忘れられない出来事に違いない、ということもできないほどそれを体験していない私には想像が及ばない様々な心の状態があるのだろうと思う。あれから28年、私はまだ東京に住んでいて、あの震災も東日本大震災も体験した人の話を聞くことがある。中井久夫はあの震災を生き延びて昨年亡くなった。外傷について考え続ける本をたくさん残して。今日も生も死も傷もこころも大切にされますように。とても困難なことだけれど私たち自身もそうできますように。

泣き、怒り、叫びに。

我慢に我慢を重ねてなんとか保っていても次から次へと「またか」という目にあわされる。過ぎたこと、なかったことにされる痛みは計り知れないのにその傷はえぐられるばかりで自分だけ先へ先へと。なんにでも意味があった、振り返れば貴重な体験だった、みたいな相手置き去りの発言を平然としながら。こちらはいつまでも動けずに、それでもなんとか日々を過ごそうと努力を重ねているのに。ふざけんなという怒りもこれだけ強ければ不適切な行為にしか繋がらないだろうから抑制がかかる。そのうちにいつまでもこうなっている自分が悪いと自分も他人も言い始める。表面と内面の乖離が進む。そんななか相手はまたやっていることと正反対のことを御高説垂れてるかもしれない。それに対していつも通りの共感と賞賛を示す人に立場を利用してまた近づいてるかもしれない。今度こそハラスメントと言われないように。立場を脅かされないようにSNSの利用には十分気をつけながら。そういう人が変わることなどない。終わらない怒りと絶望。

誰にもいえないそういう経験はセラピーにこない人でも多いと思う。だからこういうことはいろんな形で話したり書いたりしておこうと思っている。もちろん職業上、具体的な出来事は加工している。しかしパーソナルな秘密が守られる限りはむしろ加工には抗うべきだと思っている。精神分析でいえば防衛的になるなということだが傷が深ければ深いほど質の異なる防衛によって事態は難しくなるのでお互いに無理はしない。時間がかかるのも本当に辛いが時間をかけるしかないこともある。パーソナルな秘密が守られるというのは受け止めてくれる人がいる限りでということだ。どうしてこちらばかりが無理や我慢を強いられなければいけないのだろうか。当然の怒りだがすでにある非対称を乗り越えることは今の時点では不可能だ。少なくともその相手は変わらないだろう。次世代はわからないが。無理をしてこれ以上動けなくなる事態は避けたい。どうにかこうにか協力してもう少し可能な形を考えてみたい。文章を書いて食べている人たちみたいに、というかたとえそうであったとしてもうまく書く必要も共感を呼ぶようなことをいう必要もない。そんな形になどならないからここまで苦しいのだ。それぞれがそれぞれの言葉で自分のこととして語ること自体がまず必要だと思う。それは「言葉にする」ということとは異なる。語れない、通じないということを何度でも感じながらになるだろうしどう考えても苦しいと思うがなかったことにされたまま生きていくよりは、誰がなんといおうと自分はそう感じた、自分はそう思った、実際に起きたことはこういうことだ、ということを単なる言葉ではなく、泣き、怒り、叫びにできる場はあってもいいと思う。もちろん表出がすべてのはずもない。時間はかかるだろうけれどその時間を耐え抜く力はこの出来事を耐えて生き延びている今に備わっていると考えていいのではないか。それを信じられたらと願う。

昨晩、ミーティングが終わって話しながら駅へ向かって電車に乗ってひとりふたりと降りて、私も手を振って降りて別の路線に辿り着くまでに全方角から突進するようにやってくるたくさんの人を避けながら歩き改札を通り再び電車に乗った。さっきはこんな時間なのにと思ったのになんとなくの整列乗車でみんなが座れた車内でこの時間は空いているんだなと思った。土曜の夜っていつもこんなだったかなとこの曜日のこの時間帯に電車に乗るのはそんなに珍しいことではないのにそう思った。この日はここまでの間、子供をそんなに見かけなかった。時々、疲れ切ったお父さんお母さんのそばで元気いっぱいにおしゃべりをしている子供をみかける。その子は多分それまでの間に親の膝で眠ったりして充電が完了してしまったのだろう。昨晩は子供自体を見かけなかった。

日常の決まったやりとりはできる子が個別のやりとりになるとこちらがキョトンとなるような答えばかり返してくることがある。「次は上北沢だね」電車が速度を緩め始めた。「おしりおしり♪」「お尻北沢だね」「おしりきたざわー♪」

昨晩の朝のことだ。この親子にはなんの不思議もないいつものやりとりなのだろう。

このあと「どっどーん」と彼女は何度かお尻をお父さんにぶつけた。彼女自身が電車になってしまったかのようだ。ドアが開いた。お父さんはそっと彼女を引き寄せて制御した。

私はいろんな子供とのプレイセラピーを思いながら楽しく観察した。ウィニコットの『ピグル』は1960年代のロンドンでのプレイセラピーの記録だがそこでも電車は様々な象徴として遊ばれている。性と衝動と出産と死とそれらにまつわる情動とそれらがまた生じさせる新たな出来事などなど。

わからない言葉に対して不寛容で自分の言葉が通じる人としかやりとりしたくない頭のいい人たちがコミュニケーションの場を設けたり(内輪の共感と結束を確かめるだけの場になりがちにみえる)心について熱く饒舌に語っているのをみるとひんやりした気持ちになる。相手が身近な人にどういう態度をとっているかを知っていればなおさらだ。そんなのは一致しないのがデフォルトだとしても。全てを覆い隠してくれる彼らの知的興奮には叶うはずもないが、こういう親子やペアや集団の力は希望だ。

GODIVAのチョコを一粒。コーヒーと。とりあえず。いただきものお菓子でできている身体。贅沢。ありがとうございます。チョコを一粒目の前に置いて、私はこれをパクッと食べてしまうのかな、と自分に問いかける。こんな小さいのになんと表現したらいいかわからないが段違いになっていて何やら描いてある。私はこういう細かい芸術的なところを気にせずに高級チョコをパクッと食べてしまうのか。いやいけない。じっとみてみるがよくわからない。老眼鏡かけてるよなとまた自分を疑う。大丈夫、かけてる。うーん。馬かな。ケンタウロス?違う気がする。うーん。いっか、美味しくいただくのだから、と思ったけど一応調べてみた。まずはGODIVAのWebサイトの商品紹介から。おお、王道商品ではないか。「ゴールドコレクション」ってあるから王道なのかなと思うのだけど。ふむ。レディノアⅡというのか。ハイライト&サーチ。おお、あっという間に答えが。なんだと思いますか?と言ってもお見せしてないからわからないですね。馬に乗った裸婦、レディゴディバですって。ふーん。ゴディヴァのシンボルなのか。うん。美味しい。一粒で満足。ああ、私、絶対食レポとかできない。大丈夫、頼まれていないから。今ふと先日レジ前に特別そうに置いてあったから久しぶりに買ってみたかっぱえびせんのことを思い出した。どれとっても同じ見た目、同じ味、パクパクパク、おいしー、って食べるんだな、きっと。楽しみ。みんなは今日どんなお菓子を食べるのかな。食べない人もいますよね。とりあえず今日は今日のことをなんとかしましょうか。またね。

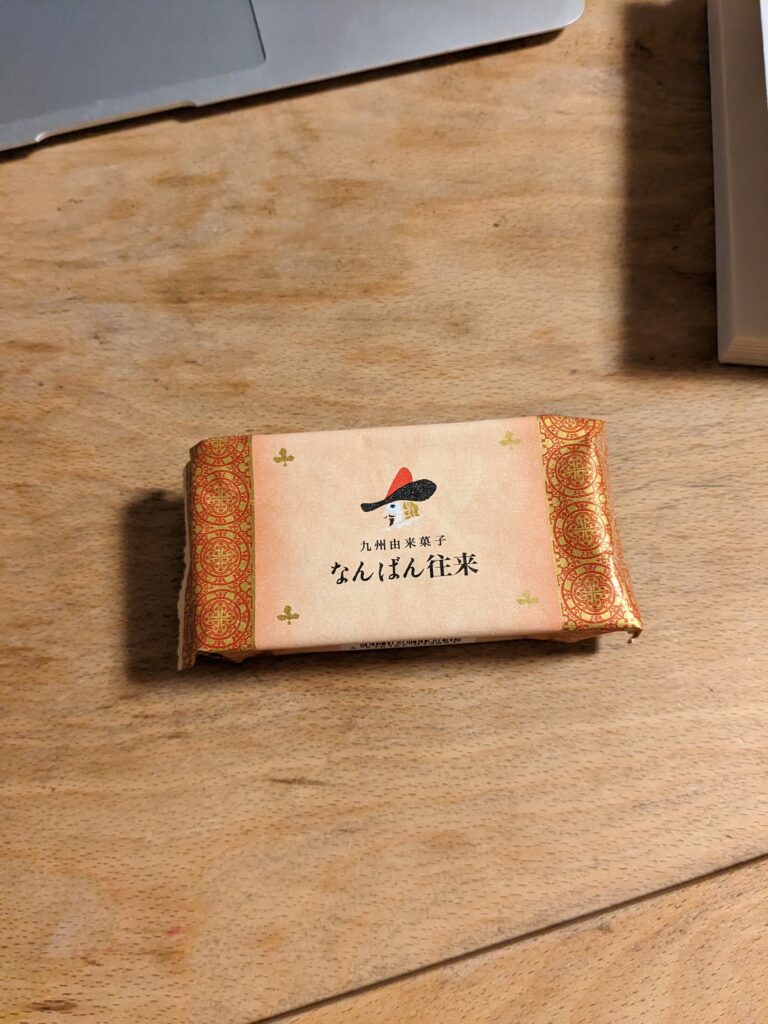

今朝は「九州由来菓子 なんばん往来」をいただきました。カップに収まっている様子からなんとなく薄紙に包まれているのかと思っていたら薄いパイ生地でさらに美味しかった。砂糖が日本にやってきたのはいつだろう。うちにあるのは三温糖と白砂糖とごろりとした黒砂糖かな。料理に砂糖はほぼ使わないから全然減らないけど一番魅力的なのは黒砂糖。もうどなたからいただいたかも忘れてしまった。砕くのが大変で飛び散るのも怖いからガリガリこすりとるようにしたり手間なんだけどあの甘味を知っているとね。喫茶店の剥き出しの角砂糖と小さなトングみたいなのもセットで素敵。昔よく行っていたカフェには可愛い包み紙に入った角砂糖があってそれも大のお気に入りだった。当時はひとつくらいいれてたのかも。ぽちゃんと。だって溶ける様子を知っている。小さな女の子がそれをきれいに並べてバンザイしてたこともあった。美しい秩序。味わい方も色々。

今日マチ子『いちご戦争』(河出書房新社)を読んだことがありますか。手のひらを少しはみ出るくらいの小さめの本。いちごを抱えて眠る女の子が表紙の白い絵本。あ、カーツーンという言葉が作者にはちょうどいいみたい。甘くて痛くて切なくて悲しくて残酷でファンタジーは決してファンタジーで終わらない。甘くてきれいなお菓子を食べながら心を抉るようなおしゃべりを繰り広げる女の子たちが語り継いでいるのはもうそこにはいない人たちの痛みかもしれない。

私が会ってきた、今も会い続けているたくさんの少女たち、それぞれの戦い、それぞれの戦い方、どんなに戦ってもたとえ勝利をおさめても最後は大人たちに絡め取られるかもしれないという子供の現実。エーリヒ・ケストナー『ふたりのロッテ』を思い出す。何度も何度も読んだ二人の戦い。あれこそシスターフッドの源流か。子供としての権利を使い子供ゆえに分断され奪われた権利を取り戻す。ひとりではどうにもならなかったけど二人なら変えられるかもしれない。ひとりのときは気づかなかった大人の汚さも知るけれど。ケストナーの生育史を考えればこの物語に直接描かれてはいない分断は生死に関わる。一方、大人の世話がなければ生死に関わる子供の世界は常に戦いを必要としているともいえる。彼らが権利のための戦いを続けられるように受けてたてる大人になっているのだろうか、私は。はぁ。ついため息が。ごめん、がんばる。『ふたりのロッテ』みんなに贈りたい。図書館でみてみてね。

気づくとウトウトしている。おばあちゃんのイメージだが私は祖母のそういう姿をあまり見たことがない。母方祖母は遠方なので会うこと自体少なかったが二人ともよく笑う人だった。こんなとき私が思い出す祖母たちは別の誰かにではなく私に注意を向けてくれている。豪快にでもなく優しく微笑むでもなく、なんの不自然さも感じさせない軽やかな明るさで、足踏みミシンのある日当たりのいい縁側で、土間の向こう、開け放したガラス戸から顔を覗かせて、笑っている。車が入れない路地のスーパーで買ってくれたお煎餅も懐かしい。少しパッケージを変えた同じお煎餅を別の土地で見つけたときは感動した。あの薄暗い、店の人がいたのかどうなのかも印象にない、がらんとしたあの店だけのものかと思っていた。祖父がいないときはファミリーレストランに連れていってくれた。子どもの頃、ファミレスやファストフードは男性陣がいないときにこっそりいく特別な場所だと思っていた。車がないと生活できない土地で歩いていける場所にファミレスがあったことは今もすごく特別だと思う。そういえば祖父と祖母は車を持っていたのだろうか。隣の親戚が代わりに出していたのかもしれない。祖父とはいつもお散歩ばかりしていた記憶がある。田んぼの畦道を通って駅の隣のタコ公園でよく遊んだ。夕方空が真っ赤になるまで。祖父母は隣の市に住んでいたけれど市内でやるような小学校の行事にも自転車できてくれた。今思うと相当の距離を漕いで家にもきてくれた、いつも美味しいみたらし団子をもって。あんこもあったかもしれないが私はそのみたらしが大好きだった。その間、祖母はどこで何をしていたのだろう。あの掘り炬燵で自分だけの特別なお菓子を楽しんだりしていたのだろうか。ひとりでおしゃれをしてファミレスに行ったりしていたのだろうか。単科の精神科病院に勤めていた頃、大正生まれの方々のお話を伺う機会が多くあった。認知症の検査もたくさんとらせていただきその時に伺うご家族からのお話もとても新鮮だった。そんなに頻繁に行っていたわけではない祖父母の前で私はいい子にしていたような気がする。周りの友達みたいに言いたい放題やりたい放題できるような関係ではなかった。問題児ぶりが母から伝わっていなかったわけではないと思うが、大きくいえば私がのれなかったのは学校のルールだけだったので祖父母の家で問題児ぶりが発揮されるはずもなかった。でもそういうことではない、多分。私は祖父母のことをほとんど知らないままだった。祖父母に介護が必要になってからは母から様子を聞くのみで会う機会はますますなくなった。病院で祖父母と近い年齢の方々とお会いするなかで祖父母の話をもっと聞けばよかったと思った。他愛もないおしゃべりならたくさんした。でもおじいちゃんおばあちゃん自身の歴史をもっと聞きたかった。大きくなるにつれて大人の事情は色々と知るようになった。知らないことばかりだった。あの笑顔は私など通り過ぎてどこかへ向けられた寂しさでもあったのかもしれない。一年前の年末年始にはだいぶおばあちゃんになってきた母から母方の親戚のことをたくさん教えてもらった。さっきふと、そういえば子供の頃、と自分がしていた思い違いを思い出したのだけどお湯が沸いた音に立ち上がったらどこかへ消えてしまった。絶対おばあちゃんとのことなのに。

ウトウトしたままupするのを忘れて仕事をしていた。早朝はすでに今日ではないみたい。さぁ電車で移動の日だ。またきっと眠ってしまうだろう。夢で会いたい。

ひざかけ、ストーブ、いちご

薄い電気ひざかけを連れてPCの前にきた。家にいる間はずっとこれを連れている。眠るときの布団の冷たさもこれにくるまればなんとかなる。朝はどこかへいってしまっているのが大抵だけどほのかな温もりが残っている場所に手を伸ばせばちゃんとそこにいる。私はそれを掴んで巻きつけるには少し短いけどそんなふうにして動き出す。また後でね、とPC前にそれを投げ出して洗面所へいく。寒い。ついに小さなファンヒーターがつまみを回してもうんともすんともいわなくなったのでスリムでとても軽い縦長の電気ストーブを買った。背中の方にじんわり熱を感じながら顔を洗う。部屋も身体もあたたまってからではよけいに動けなくなる。珈琲を淹れた。とてもおいしかったいちごはこれでおしまい。大きいから半分に切って食べていたが今日はそのまましゃぶるようにして食べた。あまーい。旅先で自分用に買ったチョコの入ったお菓子もひとつ食べた。今日もなんとか出かける準備がすんだ。すでに大仕事を終えた気分だ、さぁ、お布団へ、とはならないか。現実って世知辛い。今日も稼がねば。文庫を何冊か持っていこう。全部読まないかもしれないが寒くて少し寂しくなったときに少し切り替えられるように。みんなはどうしていますか。とっても寒いけどいろんな暖かさに出会えますように。またね。

鈴木健『なめらかな社会とその敵 ─PICSY・分人民主主義・構成的社会契約論 』(ちくま学芸文庫)の文庫版が昨年10月に出たのでなんとなく読んでいる。幅広い。第一部は生物学。第二部は貨幣システム(経済学)、第三部は投票システム(民主主義)、第四部は計算と知性、第五部は法と軍事。これをなめらかに統合していくという壮大かつ具体的な試みの様子。そのためには世界をみる仕方を変えていく必要がある。どうやったら複雑なものを簡単に単純化しないで複雑なまま世界をみていけるだろうか。そのために個人ががんばるのではなくて技術のアップデートをできないか、という「希望の書」(と書いてある)のはずなんだけどまずこれをがんばって読む必要があるわけですね。

ただ、なんとなく読めてしまうのは平易な言葉で書かれているというのもあるけど冒頭のエピソードにこころ掴まれたからかもしれない。著者は14歳の時、西ドイツの日本人学校に通っていて修学旅行で東ドイツへ入ったことがあるそうだ。ベルリンの壁を越えて。そこで2週間前に東ドイツからこの壁を乗り越えようとして失敗し犠牲になった人の名前が刻まれた記念碑を目にする。その5か月後、ベルリンの壁は崩壊した。

この理不尽たるや。犠牲になった人々にだけではなくそれを見せられる側にとっても。著者は人間がこのような境界にまつわる原体験を忘れることを知っている。それが強烈であればあるほどそうかもしれない。だからこそそれを単純化せず考え続けるための方法を模索し具体的な提案を行う。

私はひたすら人間同士のことに巻き込まれて生きている状態なので内容を追うことはできても(多分)本当そうだなと納得はできても今はこのような実装の手順を現実的に感じることができない。そんな自分を変えないと世界なんて変わらないということかもしれないが今私こっちで必死だからそっちでやって、みたいな気持ちにもなる。なんかどっかで個人の努力を求められている気がしてしまうのだろう。著者はむしろできることをできる範囲でやるとしたらこんな感じもありなのでは、ということを書いているような気もするが内容の理解とそれによって感じたり考えたりすることはまた別ということか。でも実際勉強になる、まだ途中だけど。こういう本が2013年に出ていたのだねえ。今回はそれからの社会の変化を踏まえて再考された論点も「なめらかな社会への断章 2013-2022」として付け加えられている。

本については出版社のサイトと鈴木健さんが書いた記事「なめらかな社会」とオルタナティブな未来への実験:鈴木 健(特集「THE WORLD IN 2023」)をご参考までに。

それにしても人間中心主義を逃れることってできるのか?人間なのに、ってところに戻ってしまう。人間のいない水準でものを考えることを可能にするのが技術なのかもしれないけど。科学技術は着実に発展しているわけで、なのに戦争はこんな身近で起きてて社会の分断だって止まらない。ということを言い出したくなるのはこの本が今の私にすぐに役立ってくれない!と思っているからかもしれない。何か役立てようと思えば何だって役立つがそれだったら何読んでも同じだろうしね。自分が言ってほしいことだけ取り入れたいってことになるものね。でも戦争中だって人は本を読んできたでしょう。きっと読みもしない本を大切に持ち歩いたりだってしたでしょう?他人からみたらどうでもいいことかもしれないけどそれは他人だからそうでしょう。それかもう他人事にしちゃいたいからだよね。そういうことができないかしたくない人は足掻くしもがく。悪あがきかもしれないけど私は自分から「悪」はつけない。いい悪いの話じゃないと思うし。こういう人間が300年後(だったか)を想像し実装を試みる人間の本を読むこと自体、なめらかな社会志向かもね。楽天的というか能天気かもしれないけど。

福岡から友人が訪ねてきた。小さな改札で待っていると「京王新線」が分からなくて少し遅れるとのこと。そうだった。分かりにくいことを前もって伝えておくのを忘れていた。京王電鉄京王線とは新宿駅と高尾山や八王子といった山のほうを繋ぐ電車が往復する路線である。京王線であれば新宿駅を出て一駅目が笹塚駅なのだが「京王新線」はこれらの駅の間を走るもう一本の路線であり、私のオフィスはその区間にある二つの駅のひとつ、初台駅が最寄りなのだ。その次が幡ヶ谷駅、その次が笹塚駅となる。京王線と京王新線の複々線化は輸送力増強と都営地下鉄との相互直通運転を目指して昭和50年代に行われたという。今回一つ違いとわかった私たちがそれぞれの田舎でのんびり育っていた頃の新宿駅では地上駅の地下化に伴う改修工事が難しくなっていたらしい。そこで京王線はこれまでの「京王線新宿駅」と「新線新宿駅」とホームも名称も分けざるをえなかったようである。友人はそんなことなど知らない大抵の人がするようにJRや丸の内線に近い「京王線新宿駅」へ行ってしまったというわけだ。といっても京王線と京王新線はホームをはじからはじまで歩くくらいの距離で恐ろしく遠いというわけでもなく、友人も早めに出てきてくれたのだろう。すぐに無事に会えた。東京行きのたびに寂しがるという子供を想い飛行機の時間も気にしつつの限られた時間ではあったが久しぶりに会えて嬉しかった。年齢もはじめて知ったくらいだからほとんどの話が新しく嬉しいお知らせを聞くこともできた。女性が一人でオフィスを構えてこの仕事をしていくのはなかなか難しい面もあるが具体的なイメージを描くためにわざわざこうして訪ねてきてくれるのは嬉しい。若い世代がこれからどれだけ精神分析を求めそれを仕事に生活していこうと思うのか全くわからないが役に立てそうなことがあればとりあえず声をかけてもらえればと思う。日本精神分析協会の支部は東京と福岡にありこうした交流も自然にしているがなんだかきてもらってばかりだ。私も元から東京にいたみたいな顔をしていないで移動を味わおう。ということで福岡ではあれを食べよう、あそこへ行こうと駅へ向かう道は食べ物の話ばかりして別れた。福岡のお菓子も色々いただいた。銘菓でも地元の人の話だと楽しみが増した。彼女だからというのはもちろんある。

マアム、「心配」、上野千鶴子

とても大きくて甘い苺を食べて調子に乗って苺のカントリーマーム、違うマアムか、いざ書くとなるとわからなくなるものね、書いてみてあれ?と気づくものでもあるけど、こうやって。そのね、カントリーマアムをですよ、あれ温めると美味しいでしょう、だから電子レンジにインしてチンしたわけです。ちょっと背中向けて冷蔵庫開けたらPPPってなって振り向いたらすごい煙。警報器がならなくてよかった。カントリーマアム一枚で朝っぱらから何やってんだ。煙追い出すために窓開けたからせっかく暖まったお部屋もまた冷えちゃったしもう苺の色もなくなったマアムをちょこっと齧ってみたけどだめだ。焦げすぎて食べ物ではなくなってる・・・というブルーな早朝でした。空はまだブルーではないですね。うすーい水色。それにしてもあんなお焦げになってしまっても甘い匂いだけはする。マアムの甘味、力ある。

このブログはうそほんと話の集積だってここでよく書いてるけど意外な友人がこれを読んでくれていたらしくしかも心配までしてくれた。全部ほんとの話だと思ったみたい。別のところでも書いたけどここは私が小さな頃から見たり聞いたり読んだり体験したりしてきたもので臨床上のリアリティと結びついてある程度パターンになっているものを素材に指が動くままに書いている。それがどんなささやかなものであったとしてもなんらかの体験に基づかない文章なんて書けないとはいえ吟味が必要なことはこんなサラサラ書けない。実際の体験ってものすごい複雑で、しかも具体的な相手がいる場合は言語も相当不自由になる。精神分析では自由連想と名付けられたものがいかに困難かということを体験するわけだけどそれと同じ。書きものでも指が動かなくなる。年末年始の休みの間はまるで書けなかった。仕事で構造化されている日常から離れたことでパターンが見出せなくなってしまったみたいだった。その分、知らない土地で新しい体験もたくさんできたからそういうことを重ねていくうちにいずれそれらもここで書けるような形に変化していくんじゃないかな。フロイトは「欲動と欲動の運命」のなかで精神分析が科学であるということをいうために体験と抽象概念の関係を冒頭で述べているのだけど、それはフロイトがいわゆる4大症例を体験した後だからこそのこと。それはそれとして、たとえここで書くことが全て今の私に起きていることだとしても心配しないで大丈夫。というか「心配」って力のある言葉だと思う。早速この言葉をめぐるキッツイエピソードも思い出すけど加工できないくらい生々しいので書き言葉にできない。みんなが「心配」って言葉を使うときはどんなときだろう。この言葉はとても興味深い言葉なのでまたいずれ。書きながら自分の状態を観察しているとも何度か書いたけど、今こうして思い出すとキッツイエピソードに対して「あれはなんだったんだろう」という問いが生まれて少し距離ができる。ごろんと転がしておくしかなかったナマモノが思考の対象になってくる感じ。昨日も書いたかもだけど言葉にすればいいってものでは全然ないのだけど言葉にしたときのこういう動きには十分な注意を向けることが大切だと思う。

あ、時間が経ってしまった。インスタにも載せたけど今『上野千鶴子がもっと文学を社会学する』(朝日新聞出版)を読んでいて読み耽ってしまっのだ。私は上野千鶴子の書くことには違和感も多いけどその違和感がどこどこのこの部分って特定できるくらいはっきりした文章だと思うからもやもやもしない。それでも言葉にするとなると曖昧になってしまう。そういうのの明確化に付き合ってくれる先生みたい。そういう意味でも強い。対話を拒む書き手もいるものね。今朝は何気に力とは、強さとは、ということも考えつつ書いていた。カントリーマアムの甘い香りが残っていたところから。言葉にしてるのってほんと一部。今日も少しずつ何かしらやりましょう。

太陽の運行をもとに一年を24等分したのが二十四節気。まずは一年を立春、立夏、立秋、立冬で4等分。それを今度は6等分。春は立春に始まり雨水、啓蟄、春分、清明、穀雨、夏は立夏に始まり小満、芒種(かっこいい)、夏至、小暑、大暑、秋は立秋から処暑、白露(きれいだよね)、秋分、寒露、霜降、冬はまず立冬、そして小雪、大雪、冬至、小寒、で大寒まで。

ちなみに今は1月7日。睦月、二十四節気でいくと小寒。それをさらに3つに分ける七十二候だと芹乃栄。せりすなわちさかう。あらあら七草粥の日?前にいただいた茅乃舎の炊き込みご飯の素の賞味期限がやばかったから慌てて作ったというか混ぜ込んで炊いたチキンライスをいただいてしまったよ。美味でしたからよしとしませう。チキンライスも炊き込みご飯に入るんだねえ。出汁を売るってすごい発想なのではないか?はじめて茅乃舎を知ってだしの試食?試飲?をさせてもらった時にはなんか変な気持ちだったけど美味しかった。今の時期は寒いから温かいだし汁だけでも幸せよね。暖かく暖かく。

ちなみに毎年宇多喜代子さん監修の「俳句の日めくりカレンダー」をもらっているのだけど今日1月7日はね、みんな大好き池田澄子さんの一句。2021年年末に出た『本当は逢いたし』(日本経済新聞出版)は私の周りにも愛し愛されている人の多い池田澄子さんの豊かさに包まれる句集エッセイだった。1936年生まれの澄子さん、宇多喜代子さんはその一つ年上。戦争を知っている世代のこのお二人の女性たちの声は俳句でも散文でもとても魅力的。

松の内どこでマスクをはずすのか 池田澄子

また書いてしまった。今年こそは俳句をがんばらねば(毎年言ってる)。